L’incrinatura leggera

di Andrea Mattacheo

dal numero di novembre 2016

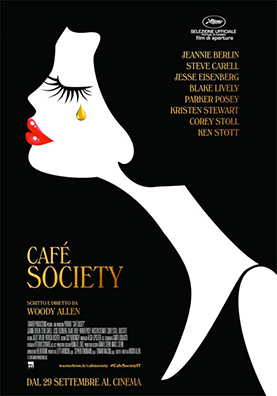

Woody Allen

CAFÉ SOCIETY

con Sheryl Lee, Steve Carell, Todd Weeks, Paul Schackman, Jesse Eisenberg, Kristen Stewart

Usa 2016

Nella seconda metà degli anni trenta Francis Scott Fitzgerald era ormai un alcolista tubercolotico, giunto all’epilogo dell’impossibile secondo atto della propria vita; Zelda era stata ricoverata per la terza volta, persa quasi per sempre. Lasciato solo da tutti scrisse tre articoli sulla rivista «Esquire», ai quale decise di dare il nome di Trilogia del fallimento. Il fallimento di cui parlano è quello del loro autore; hanno il tono confidenziale e intimo di una confessione, e come molte confessioni, forse quelle più sincere, sono diretti e semplici, sgraziati rispetto alla raffinatezza della sua prosa. Nessuno allora ne colse l’urgenza disperata. Chi lo aveva davvero amato come scrittore li criticò duramente per la mancanza di filtri e di contegno; perlopiù passarono inosservati.

Nella seconda metà degli anni trenta Francis Scott Fitzgerald era ormai un alcolista tubercolotico, giunto all’epilogo dell’impossibile secondo atto della propria vita; Zelda era stata ricoverata per la terza volta, persa quasi per sempre. Lasciato solo da tutti scrisse tre articoli sulla rivista «Esquire», ai quale decise di dare il nome di Trilogia del fallimento. Il fallimento di cui parlano è quello del loro autore; hanno il tono confidenziale e intimo di una confessione, e come molte confessioni, forse quelle più sincere, sono diretti e semplici, sgraziati rispetto alla raffinatezza della sua prosa. Nessuno allora ne colse l’urgenza disperata. Chi lo aveva davvero amato come scrittore li criticò duramente per la mancanza di filtri e di contegno; perlopiù passarono inosservati.

La vita e la carriera di Woody Allen hanno avuto ben più di due atti, e non si sono chiuse con un prematuro finale da tragedia, eppure entrambe sono intrise di una sottile malinconia fitzgeraldiana, tenuta probabilmente lontana dal baratro grazie alla disincantata leggerezza che ha saputo sempre mettere tra sé e il mondo. O forse grazie agli analisti, o a Groucho Marx, Joe DiMaggio, Mozart, Louis Armstrong, Sam Wo, Bergman, L’educazione sentimentale e il viso di una donna. Allen poi proprio come Fitzgerald, giunto in prossimità dell’atto finale, ha ridotto il suo cinema all’indispensabile. Ha rarefatto la sua complessità stilistica e narrativa fino ad arrivare ai soli elementi che ritiene necessari per raccontare una storia, e dire ciò che ancora sente di dover dire di essenziale. Anche i suoi ultimi film, nella loro semplicità, sembrano confessioni; ma è una semplicità diversa rispetto a quella di Fitzgerald. Negli articoli pubblicati dall’«Esquire» è l’eccesso tragico, un dolore che pare incontenibile, a dare l’impressione di un’ingenuità sofferentissima. Allen guarda invece il mondo esasperando la propria amara leggerezza, con gli occhi risoluti di chi vede la fine ma l’ha temuta, e la teme, più di ogni cosa, ed è ben contento di averla scampata per ottant’anni. La sua è dunque un’ingenuità che non si fonda sull’eccesso ma sulla sottrazione, come avesse deciso di limitarsi alla patina che ricopre ogni vita, fatta di stereotipi e cliché che senza scavare troppo possono rivelarne tutto il mistero. Quelle di Woody Allen sono le confessioni di chi ha capito che quanto si reputa davvero importante da dover essere confessato, spesso non è che un’ovvietà, e malgrado ciò non smette di essere importante: la verità, ridotta all’osso, può apparire come qualcosa di banale. E se certo talvolta è rimasto intrappolato dagli stessi cliché che è andato cercando, altre volte è stato in grado di cogliere e restituire in maniera miracolosa e nitida quanto di abbagliante sta sulla superficie della realtà, se solo la si osserva senza scetticismo e se si accetta con incredulità quel gioco che è il cinema. Café Society fa parte delle seconde.

Once I was young

Ciò che ci confida questa volta Allen – che torna anche in scena con la sua voce narrante, come a sottolineare la riservatezza – non è molto distante da quanto scriveva Fitzgerald sull’«Esquire» riguardo ai colpi più duri in quel processo di decomposizione che è la vita: «colpi che vengono dall’interno, che non si sentono se non quando è troppo tardi per correre ai ripari, quando ci si rende conto che per certi aspetti non si sarà più l’uomo di un tempo».

Café Society è infatti il ritratto di un giovane uomo nel momento in cui, per parafrasare ancora le parole e la metafora fitzgeraldiane, il piatto della sua esistenza s’incrina. Nello sguardo di Allen non c’è però la rabbiosa e disperata autocommiserazione della voce di Fitzgerald, ma la scioltezza disillusa di una canzone di Hart e Rodgers, dove i versi malinconici dell’uno risuonano soffusi nella melodia dell’altro: «Once I was young / But never was naive / I thought I had a trick or two / Up my imaginary sleeve / And now I know I was naive / I didn’t know what time it was / Then I met you / Oh, what a lovely time it was».

La storia è appunto quella di un piatto che si crepa. Prima c’è la materia informe di un ragazzo, Bobby, che arriva a Hollywood senza sapere niente, o quasi, di sé e del mondo. Poi c’è il calore assoluto di un amore. Infine l’addio, il volto di lei che svanisce dopo aver detto: «Ho scelto un altro»; il freddo, lo shock termico e qualcosa che si rompe dentro, dove non si può vedere. La vita di un piatto una volta raffreddato è finita, e non avrà memoria della rottura, quella di Bobby invece è appena cominciata. O meglio, è appena cominciata la sua altra vita, quella adulta, in società, dove può provare a riempire la crepa con una posizione sociale, con una moglie dal nome simile a quello della ragazza amata nel tempo in cui la società era qualcosa di distante, da guardare con un sorriso distaccato. Può provare a riempirla di persone con cui nel migliore dei casi avrà in comune dei gusti, delle opinioni e dei consulenti finanziari, ma con cui non vivrà mai un momento autenticamente perfetto, dove condividere soltanto il tempo passato insieme e la speranza che non finisca. E basta poi che lei ritorni, anche solo un istante, per fargli vedere che la crepa è stata riempita ma ha un colore diverso, più tenue e sbiadito. Basta il volto di lei, che era svanito e poi è riapparso, ed è ancora più bello di qualsiasi altra cosa, a fargli chiedere quando e perché si sono abituati a discutere delle giovani amanti di una star, o ad accogliere sorridenti una coppia che a Berlino è stata ospite di Adolf Hitler. Quando sono diventati tutto ciò che un tempo detestavano? Rispondere «sarebbe ridicolo se non fosse così triste».

Café Society a differenza di Midnight in Paris però non è un esercizio di equilibrio ispirato, brillante e perfettamente riuscito. E non lo è proprio perché ogni cosa che circonda Bobby e Vonnie non deve avere nessuna importanza, deve sembrare accessoria, insignificante rispetto a loro. Il loro amore è semplice, ovvio, come lo sono gli amori giovani nel ricordo; e il resto a confronto non è che brusio di fondo. Non ha importanza quindi che la critica di costume alla Hollywood anni trenta appaia meno brillante di altre volte, così come che i quadretti di vita newyorkese, tra l’ebraico e il gangsteristico, sembrino copie un po’ stinte di Radio Days e Pallottole su Broadway. Devono esserlo per lasciare spazio a ciò che è davvero importante: Bobby e Vonnie e la luce che li avvolge, sempre più calda fino al momento di arancio del crepuscolo che annuncia l’inizio della notte.

Tutto in Café Society è ridotto ancor di più all’essenzialità e alla confidenzialità di due elementi, la perdita e la luce, in una leggerezza che nell’ultimo Allen non è mai stata così cupa. Se è infatti vero che il volto di Vonnie da quella luce riesce ancora a essere riscaldato, trovando consolazione nella nostalgia; a quello di lui – alter ego alleniano più naïf (come fosse memoria di sé) – invece non resta che voltarsi a guardare la notte, nell’attesa di un altro giorno in cui sarà, tornando a Fitzgerald, inevitabilmente «risospinto senza posa nel passato».

andrea_mat@libero.it

A Mattacheo è dottorando presso il dipartimento di studi umanistici dell’Università di Torino e editor