In cima ai gradini del mondo

recensione di Chiara Dalmasso

dal numero di luglio/agosto 2017

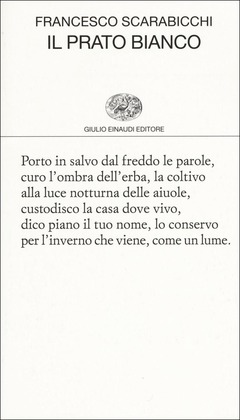

Francesco Scarabicchi

IL PRATO BIANCO

pp. 123, € 12

Einaudi, Torino 2017

Einaudi inaugura il 2017 includendo tra le sue scelte poetiche un autore rimasto un po’ in sordina nel panorama contemporaneo: Francesco Scarabicchi, classe 1951, nato ad Ancona, esordiente nel 1982 con La porta murata (Residenza). La sua terza raccolta, Il prato bianco – con testi scritti tra 1988 e 1995, prima edizione nel 1997 per l’Obliquo – è uscita proprio nel mese di gennaio per la collana di poesia della casa editrice torinese, la celebre “bianca” Einaudi. E “bianco”, in effetti, è la prima parola chiave del libro, l’aggettivo che ritorna più spesso all’interno di questi versi, il file rouge che guida nel percorso di lettura: si declina in tutte le accezioni possibili e diviene motore di numerose associazioni semantiche, prima fra tutte quella con la stagione invernale, lo scenario migliore per l’espressione del poeta, osservatore silenzioso del paesaggio, cantore malinconico e dimesso di una natura in letargo, protetta da una morbida coltre innevata. La citazione dal Purgatorio dantesco posta in esergo alla raccolta, dopo aver definito il cronotopo ideale della poesia, l’alba nella sua candida luminosità, funziona come “quinta” d’apertura della rappresentazione poetica, che può partire soltanto grazie al vaglio del sommo poeta, il nume tutelare per eccellenza. Segue un’epigrafe di endecasillabi, che contiene la dichiarazione di un credo: “Porto in salvo dal freddo le parole, / curo l’ombra dell’erba (…), custodisco la casa dove vivo”. L’io, messo in campo fin da subito come catalizzatore di impressioni sul paesaggio, si accosta agli oggetti con una materna attitudine alla dolcezza. Scarabicchi riverbera la sua naturale tendenza alla discrezione anche nelle scelte stilistiche e metriche, dove non esibisce mai alcuna velleità estetizzante: testi brevi o brevissimi, altrettanto brevi i versi, poco frequente l’uso della rima, rimpiazzata da assonanze foniche; una sintassi piana e paratattica, priva di anacoluti o oscuramenti di senso. Un lessico semplice, mai imperioso, senza impuntature liriche né colloquialismi: l’aurea mediocritas della parola poetica. La raccolta mostra un impianto strutturale solido, con molti elementi di coesione interna. Le nove sezioni di cui è composta potrebbero essere raggruppate in due blocchi: le prime tre hanno il compito di fissare la postura dell’io nel mondo e di definire il suo rapporto con il “tu”, fin da subito complice nella contemplazione della natura e nella constatazione dell’inesorabile scorrere del tempo (“Sulla panchina verde, / con te, di spalle / a un parco, / nulla muta / la vaga consistenza / delle ore”), ma si prepongono anche l’obiettivo di impostare la riflessione sul passato, di non lasciare inascoltati quei “bisbigli di memoria” che talvolta affiorano alla mente, “ombra muta” che offusca i contorni e rende problematica la visione. Dopo l’intermezzo della Sosta, il tono della seconda parte del libro si fa più profetico, il tema della morte diventa presenza incombente e trascina con sé nuovi spunti per la poesia: l’io, in cima ai “gradini del mondo”, è ormai rassegnato al proprio destino, sovrapponibile al destino di tutti gli uomini, condannati “a una memoria / di volti senza voce”, e lo accetta con desolata consapevolezza. La parola del poeta, ridotta a lieve sussurro, pronuncia la Dedica conclusiva, rivolta “alla sola che guarda / senza colpe”; con un probabile riferimento alla poesia, questi versi paiono suggellare un patto ideale con il lettore, stimolandolo a ricercare nella frenesia del quotidiano le rimanenze di un “sommesso mondo”, nel quale poter esercitare il proprio “quieto vivere”.

Einaudi inaugura il 2017 includendo tra le sue scelte poetiche un autore rimasto un po’ in sordina nel panorama contemporaneo: Francesco Scarabicchi, classe 1951, nato ad Ancona, esordiente nel 1982 con La porta murata (Residenza). La sua terza raccolta, Il prato bianco – con testi scritti tra 1988 e 1995, prima edizione nel 1997 per l’Obliquo – è uscita proprio nel mese di gennaio per la collana di poesia della casa editrice torinese, la celebre “bianca” Einaudi. E “bianco”, in effetti, è la prima parola chiave del libro, l’aggettivo che ritorna più spesso all’interno di questi versi, il file rouge che guida nel percorso di lettura: si declina in tutte le accezioni possibili e diviene motore di numerose associazioni semantiche, prima fra tutte quella con la stagione invernale, lo scenario migliore per l’espressione del poeta, osservatore silenzioso del paesaggio, cantore malinconico e dimesso di una natura in letargo, protetta da una morbida coltre innevata. La citazione dal Purgatorio dantesco posta in esergo alla raccolta, dopo aver definito il cronotopo ideale della poesia, l’alba nella sua candida luminosità, funziona come “quinta” d’apertura della rappresentazione poetica, che può partire soltanto grazie al vaglio del sommo poeta, il nume tutelare per eccellenza. Segue un’epigrafe di endecasillabi, che contiene la dichiarazione di un credo: “Porto in salvo dal freddo le parole, / curo l’ombra dell’erba (…), custodisco la casa dove vivo”. L’io, messo in campo fin da subito come catalizzatore di impressioni sul paesaggio, si accosta agli oggetti con una materna attitudine alla dolcezza. Scarabicchi riverbera la sua naturale tendenza alla discrezione anche nelle scelte stilistiche e metriche, dove non esibisce mai alcuna velleità estetizzante: testi brevi o brevissimi, altrettanto brevi i versi, poco frequente l’uso della rima, rimpiazzata da assonanze foniche; una sintassi piana e paratattica, priva di anacoluti o oscuramenti di senso. Un lessico semplice, mai imperioso, senza impuntature liriche né colloquialismi: l’aurea mediocritas della parola poetica. La raccolta mostra un impianto strutturale solido, con molti elementi di coesione interna. Le nove sezioni di cui è composta potrebbero essere raggruppate in due blocchi: le prime tre hanno il compito di fissare la postura dell’io nel mondo e di definire il suo rapporto con il “tu”, fin da subito complice nella contemplazione della natura e nella constatazione dell’inesorabile scorrere del tempo (“Sulla panchina verde, / con te, di spalle / a un parco, / nulla muta / la vaga consistenza / delle ore”), ma si prepongono anche l’obiettivo di impostare la riflessione sul passato, di non lasciare inascoltati quei “bisbigli di memoria” che talvolta affiorano alla mente, “ombra muta” che offusca i contorni e rende problematica la visione. Dopo l’intermezzo della Sosta, il tono della seconda parte del libro si fa più profetico, il tema della morte diventa presenza incombente e trascina con sé nuovi spunti per la poesia: l’io, in cima ai “gradini del mondo”, è ormai rassegnato al proprio destino, sovrapponibile al destino di tutti gli uomini, condannati “a una memoria / di volti senza voce”, e lo accetta con desolata consapevolezza. La parola del poeta, ridotta a lieve sussurro, pronuncia la Dedica conclusiva, rivolta “alla sola che guarda / senza colpe”; con un probabile riferimento alla poesia, questi versi paiono suggellare un patto ideale con il lettore, stimolandolo a ricercare nella frenesia del quotidiano le rimanenze di un “sommesso mondo”, nel quale poter esercitare il proprio “quieto vivere”.