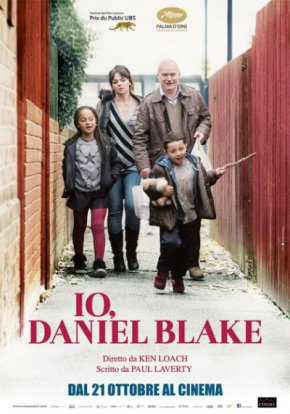

La lotta di uomo contro la burocrazia

di Francesco Pettinari

Ken Loach

IO, DANIEL BLAKE

con Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan, Briana Shann, Kate Runner

Gran Bretagna / Francia 2016

Lo scorso diciassette giugno Ken Loach ha compiuto ottant’anni; pochi giorni prima, il ventidue maggio, nell’ambito della cerimonia di premiazione del Festival di Cannes si è visto assegnare dalla giuria presieduta da George Miller – regista lontano anni luce dalla sua poetica – la Palma d’oro per il suo nuovo film I, Daniel Blake, presentato in anteprima mondiale nel concorso ufficiale. Loach è entrato così in quella rosa di registi che hanno vinto per ben due volte la Palma – solo per restare al cinema contemporaneo, è in compagnia dei fratelli Dardenne e di Michael Haneke. Il verdetto non è stato accolto all’unanimità. Mai come in questa edizione i premi assegnati dalla giuria non hanno corrisposto alle aspettative dei vari toto-palma e delle classifiche dei giornalisti – su questo ci sarebbe molto da dire in proposito: limitiamoci a sottolineare che molti film del concorso si sono distinti per un pregio creativo rispetto allo stile, alla qualità stilistica della messa in scena, era quindi logico aspettarsi un premio: citiamo almeno Paterson di Jim Jarmusch, Sieranevada di Cristi Puiu, e la sorpresa di questa edizione, Toni Erdmann della tedesca Maren Ade, rimasto fuori dal palmares ma risarcito dal Premio Fipresci assegnato dalla federazione dei critici internazionali; questo non significa però che i film dei registi premiati – da Cristian Mungiu a Olivier Assayas, da Asghar Fahradi a Xavier Dolan, al di là dei gusti soggettivi, non siano di pregio. Ken Loach fa cinema da quasi mezzo secolo, è un maestro indiscusso della cinematografia contemporanea, esponente di spicco del free cinema made in England, e ha davvero segnato un’epoca: basti pensare al decennio degli anni novanta, durante il quale ha prodotto un’infilata di capolavori: da Riff Raff a Piovono pietre, da Ladybird Ladybird a Terra e libertà, da La canzone di Carla a My Name is Joe fino a Bread and Roses – una sequenza a dir poco impressionante di opere hanno raccontato, con toni molto duri, i problemi della working class inglese; in seguito, ha alternato film dai toni diversi: con delusione di molti, si è concesso anche incursioni nella commedia – Un bacio appassionato, Il mio amico Eric, La parte degli angeli, il più recente Jimmy’s Hall; anche Il vento che accarezza l’erba, Palma d’oro a Cannes 2006, mostra un Loach meno arrabbiato, meno duro, ma bisogna pensare a un film come L’altra verità del 2010 o al documentario The Spirit of ’45 del 2015 per ritrovare quel Loach lì, quello che, in modo informale, viene chiamato «Ken il rosso».

Lo scorso diciassette giugno Ken Loach ha compiuto ottant’anni; pochi giorni prima, il ventidue maggio, nell’ambito della cerimonia di premiazione del Festival di Cannes si è visto assegnare dalla giuria presieduta da George Miller – regista lontano anni luce dalla sua poetica – la Palma d’oro per il suo nuovo film I, Daniel Blake, presentato in anteprima mondiale nel concorso ufficiale. Loach è entrato così in quella rosa di registi che hanno vinto per ben due volte la Palma – solo per restare al cinema contemporaneo, è in compagnia dei fratelli Dardenne e di Michael Haneke. Il verdetto non è stato accolto all’unanimità. Mai come in questa edizione i premi assegnati dalla giuria non hanno corrisposto alle aspettative dei vari toto-palma e delle classifiche dei giornalisti – su questo ci sarebbe molto da dire in proposito: limitiamoci a sottolineare che molti film del concorso si sono distinti per un pregio creativo rispetto allo stile, alla qualità stilistica della messa in scena, era quindi logico aspettarsi un premio: citiamo almeno Paterson di Jim Jarmusch, Sieranevada di Cristi Puiu, e la sorpresa di questa edizione, Toni Erdmann della tedesca Maren Ade, rimasto fuori dal palmares ma risarcito dal Premio Fipresci assegnato dalla federazione dei critici internazionali; questo non significa però che i film dei registi premiati – da Cristian Mungiu a Olivier Assayas, da Asghar Fahradi a Xavier Dolan, al di là dei gusti soggettivi, non siano di pregio. Ken Loach fa cinema da quasi mezzo secolo, è un maestro indiscusso della cinematografia contemporanea, esponente di spicco del free cinema made in England, e ha davvero segnato un’epoca: basti pensare al decennio degli anni novanta, durante il quale ha prodotto un’infilata di capolavori: da Riff Raff a Piovono pietre, da Ladybird Ladybird a Terra e libertà, da La canzone di Carla a My Name is Joe fino a Bread and Roses – una sequenza a dir poco impressionante di opere hanno raccontato, con toni molto duri, i problemi della working class inglese; in seguito, ha alternato film dai toni diversi: con delusione di molti, si è concesso anche incursioni nella commedia – Un bacio appassionato, Il mio amico Eric, La parte degli angeli, il più recente Jimmy’s Hall; anche Il vento che accarezza l’erba, Palma d’oro a Cannes 2006, mostra un Loach meno arrabbiato, meno duro, ma bisogna pensare a un film come L’altra verità del 2010 o al documentario The Spirit of ’45 del 2015 per ritrovare quel Loach lì, quello che, in modo informale, viene chiamato «Ken il rosso».

Passione e compassione

I, Daniel Blake (distribuito in Italia da Cinema di Valerio De Paolis) è una grande sorpresa, in quanto riporta allo spettatore il Loach più autentico, quello che l’ha reso celebre, che lo ha consacrato, quello che picchia duro, con un cinema di denuncia, che tuttavia, oltre alla rabbia e all’indignazione, è capace anche di suscitare coinvolgimento emotivo nello spettatore perché non dimentica, non trascura il fattore umano: passione e compassione procedono di pari passo, l’adesione ideologica è insieme aderenza totale ai personaggi, alle loro vicende, alle loro battaglie, specie quelle perse, quelle a cui non si dà voce e rilievo sufficienti.

Siamo a Newcastle. Daniel Blake (l’ottimo Dave Johns), Dan per gli amici, è un uomo quasi sessantenne, vedovo e senza figli: ha lavorato per quarant’anni come carpentiere, possiede un’abilità manuale invidiabile nella lavorazione del legno; quando inizia il film è reduce da un attacco di cuore, il medico, il chirurgo, il fisioterapista gli hanno raccomandato di non lavorare, di dedicarsi al riposo e alla riabilitazione, diversamente potrebbe rendersi necessario un defibrillatore. Ecco allora Dan fare il suo ingresso nella fauci della burocrazia dell’epoca del welfare, quella che si è lasciata alle spalle i faldoni, e che, in nome dell’efficienza e della velocizzazione informatiche, ha proiettato tutto sull’online, domande, form, curricula da compilare dovendo essere a conoscenza di quel mondo che Dan non conosce, e che genialmente definisce «un mondo di topi (riferendosi al mouse) e di freccette»; e poi ore di attesa per mettersi in linea con voci telefoniche di impiegati di call center che sembrano nastri registrati; o per parlare con personale che si definisce specializzato in capo medico e che a un malato di cuore rivolge domande assurde – si pensi al dialogo di apertura, ancora sul nero dei titoli di testa: tutto finalizzato a umiliare, a vessare, addirittura a cancellare l’identità di un uomo che ha sempre fatto il proprio dovere, compreso quello di pagare le tasse.

Dan si trova incastrato non solo per la sua imperizia, per il suo non essere al passo con i tempi, ma perché la burocrazia lo sballotta tra il dover fare ricorso per ottenere l’assegno di indennità e il doversi dichiarare disoccupato per ricevere l’assegno di sussidio, dovendo oltretutto dimostrare che si impegna a cercare lavoro, facendosi rilasciare ricevute dalle persone a cui consegna il curriculum, o addirittura fotografando il momento – lui che ha ancora un vecchio cellulare senza fotocamera – o ricorrendo al web dove, registrandosi ai siti, si possono conteggiare le ore di consultazione, a significare che la ricerca di lavoro deve diventare un lavoro a sua volta, pena la sanzione di rimanere senza sussidio e andare a ingrossare le file dei nuovi poveri, quelli – giustappunto – in fila alla banca del cibo per ricevere qualcosa con cui sfamarsi. In tutta questa cupezza, che non è solo realistica ma iper-realistica, si evidenzia, per contrasto, un altro tema del film. A cosa conduce l’assetto economico e tecnologico dei nostri giorni? Alla negazione del valore del contatto umano, specie da parte di quello stato sociale che dovrebbe invece garantirlo. Ecco allora il secondo canale narrativo, quello che dimostra come l’umanità si possa recuperare solo attraverso la solidarietà. Durante il suo calvario burocratico, Dan conosce Katie (Hayley Squires), una giovane ragazza madre di due bambini avuti da due relazioni sbagliate: arriva da Londra, dopo due anni trascorsi nella camera-prigione di un ostello, le hanno assegnato un alloggio a Newcastle, lei ha dovuto strappare i bambini dalla loro scuola, dalle loro amicizie e dalla vicinanza con la nonna; Dan si mostra subito premuroso, aggiusta i guasti, cerca rimedi per scaldare l’ambiente, insomma si crea un’amicizia. Ma la traiettoria di Katie si svilupperà in un’altra direzione: sorpresa a rubare in un supermercato, messa di fronte alla scarsa quantità di cibo che può fornire la banca del cibo, alle confidenze della sua bambina che le rivela di essere presa in giro dalle compagne di scuola per le scarpe rotte, finirà per accettare una proposta di lavoro come escort, e quando Dan lo scopre, lei, scossa dalla dimostrazione di affetto, non di biasimo, interrompe l’amicizia. Significativo anche il rapporto di Dan con i vicini di casa, un ragazzo di colore e un bianco, i quali per sfuggire alle condizioni di sfruttamento lavorando come magazzinieri si dedicano al commercio illegale di scarpe da ginnastica taroccate; ma sono anche pronti ad aiutare il loro vicino, sono loro che compilano al pc i moduli e glieli stampano, anche se non servirà a nulla, perché la deriva di Dan verso una condizione di povertà assoluta procede implacabile verso la tragedia finale. La catarsi di un happy end sarebbe stata del tutto fuori luogo in un contesto simile: deve restare allo spettatore il sapore amaro delle parole che Katie (il riavvicinamento è avvenuto in una delle scene più toccanti, con protagonista la figlia Dasie) legge al funerale di Dan: «Il mio nome è Daniel Blake. Sono un essere umano, un cittadino. Tutto quello che chiedo è di essere trattato con dignità. Niente di più, niente di meno».

Un cinema spoglio, rigoroso e radicale

Valutare questo film di Loach, come peraltro l’intera sua filmografia, sul piano di considerazioni prettamente stilistiche – per tacere di quelle ideologiche – non ha molto senso, non ne ha affatto: il suo cinema non è un cinema che si affida al richiamo dello stile; se proprio bisogna aggettivare la componente stilistica delle sue opere bisogna definirla spoglia, rigorosa, secca, ruvida: l’urgenza della materia narrativa e delle tematiche annesse è tale per cui è escluso qualunque vezzo stilistico, compresa la musica extradiegetica.

Ken Loach

Più che andare indietro e risalire a Chaplin o al De Sica di Umberto D., sono piuttosto due film recenti ai quali si può accostare l’intento e l’esito di I, Daniel Blake: Due giorni, una notte dei Dardenne e La legge del mercato di Stéphane Brizé, anche se, rispetto ai fratelli belgi e al regista francese, la regia di Loach è forse ancora più pura, più pulita, più radicale: la macchina da presa si muove pochissimo, è nello spazio della singola inquadratura che lo sguardo di Loach contestualizza con abilità il conflitto; il suo è un cinema di impianto classico relativamente alla messa in scena, diciamo pure convenzionale, tutto giocato nella dinamica tra campo e fuoricampo. L’efficacia del film, oltre che nella bravura degli interpreti, è da ricercare nella capacità di rendere con coerenza e con essenzialità lo sviluppo implacabile della trama, senza mai scivolare nel melodramma edificante, e inoltre nella precisione dei dialoghi: merito anche di Paul Laverty, colui che da vent’anni firma le sceneggiature dei film di Loach, avendo dato vita a un sodalizio artistico che è la garanzia di un marchio di fabbrica.

E allora: il solito Ken Loach? Niente affatto: il miglior Ken Loach, quello più che mai necessario.

fravaz_tin_it@hotmail.com

F. Pettinari è critico cinematografico

Una via crucis laica: la recensione di «Due giorni, una notte» di Jean-Pierre e Luc Dardenne.