I viaggi spaziali

di Antonella Castellina

La conquista dello spazio è sempre stata, nell’immaginario collettivo, una delle sfide più affascinanti concepite dall’essere umano. Unica specie in grado di sondare i misteri dell’universo, ne abbiamo affrontato l’oscurità, studiandone stelle e galassie, giungendo perfino a dare in qualche modo una sostanza al vuoto, che ora sappiamo essere un insieme di campi di energia che permea tutto lo spazio. Volare oltre il cielo è dunque un bel titolo per un libro come quello di Paolo Ferri: dalla nostra piccola casa nella periferia di una galassia come tante, lavoriamo per raggiungere pianeti diversi, spinti innanzi tutto dalla curiosità che sta alla base di ogni ricerca scientifica, e poi dalla necessità di dare un futuro alla nostra specie, quando il pianeta che è oggi l’unica nostra dimora sarà diventato inabitabile.

Il libro di Ferri ripercorre passo dopo passo le varie, complesse fasi della preparazione e messa in orbita dei voli spaziali, spiegando con competenza quanto sia lungo e difficile arrivare, a partire dalle prime fasi di progettazione, al lancio di una missione interplanetaria. La velocità di fuga, che serve per portare una sonda spaziale fuori dall’orbita terrestre, è enorme: parliamo di circa 11 km/sec (più di trecento volte la velocità di un’automobile che fa i 130 km/ora!), una sfida per i sistemi di lancio. Occorre poi essere in grado di puntare verso il pianeta meta del viaggio, mettere la sonda in orbita attorno a esso, far atterrare un lander con strumentazione scientifica sulla sua superficie, progettare e porre in funzione sistemi di comunicazione che permettano di inviare sulla Terra i dati raccolti. Senza indulgere in tecnicismi difficili da comprendere per un pubblico non esperto, l’autore ci racconta infine le sfide da affrontare quando si parla di equipaggi umani. Se arrivare a mettere piede sulla Luna è stato difficile, e tornarvi è un obiettivo ancora da realizzare, affrontare viaggi più lunghi, ad esempio verso Marte, pone limiti ancora oggi insuperati. I valori di gravità e di composizione atmosferica diversi, le variazioni di temperatura, l’esposizione degli esseri umani a dosi di radiazioni ionizzanti potenzialmente letali nello spazio interplanetario si aggiungono ai problemi tecnici legati al tipo e alla quantità di carburante necessario per raggiungere la meta e prevedere un possibile viaggio di ritorno a casa. Davvero dobbiamo lavorare per inviare esseri umani nello spazio o non sarebbe più semplice e logico puntare tutto sull’uso di robot sempre più sofisticati, che oltretutto sarebbero esenti da emozioni e dal peso psicologico di affrontare lo spazio esterno? Nell’ultima parte del libro, Paolo Ferri tenta di rispondere a questa e ad altre possibili domande sfruttando un dialogo con Telmo Pievani e Michele Sartoriello, un filosofo della scienza e un umanista, per allargare lo sguardo oltre la tecnica e proporre una riflessione sul senso della ricerca scientifica spaziale, sulle caratteristiche umane della curiosità e della continua spinta a superare le sfide che l’esplorazione dell’universo ci propone. Con loro, il discorso si approfondisce, andando a toccare domande fondamentali che attengono alla sfera politica: quale sfruttamento dello spazio abbiamo in mente? Chi lo gestirà e quali saranno le conseguenze economiche, ed etiche, delle scelte che faremo?

Con un approccio diverso, riflessioni simili a queste ci vengono offerte dal libro Rapsodia marziana di Silvia Kuna Ballero, il cui sottotitolo indica chiaramente lo scopo dell’autrice: affrontare la nostra visione di Marte passando per una discussione su “scienza, fiction e ideologia” legati a questo nostro vicino, il pianeta rosso. È un testo che si presta a letture diverse: lo si può vedere come una storia della fantascienza marziana, nei libri e soprattutto nei film, oppure come la saga dell’esplorazione che sempre ha caratterizzato gli esseri umani nella ricerca e conquista di nuove terre. Infine, una terza lettura può sottolineare maggiormente la discussione sulle conseguenze economiche, sociali e politiche di una conquista di Marte.

Un filo rosso (come il colore di questo pianeta, che è ricco di composti del ferro) lega tutti questi diversi approcci: l’idea che la nostra concezione di Marte sia stata sempre non tanto (o non solo) scientifica, quanto modellata sulla proiezione della nostra cultura e del nostro desiderio di trovare un posto nell’universo non limitato alla sola Terra. Le prime scoperte scientifiche o pseudo tali sono infatti state interpretate per molto tempo come segni di vita marziana: Giordano Bruno teorizzava la molteplicità di mondi abitati, l’astronomo Christiaan Huygens immaginava che la vita sugli altri pianeti fosse, per analogia, simile a quella terrestre. Le osservazioni delle aree oscure visibili su Marte con i telescopi erano considerate oceani, i famosissimi canali di Schiaparelli, osservati a fine Ottocento, segnali certi di opere artificiali, dunque di vita intelligente. Tuttavia, neppure quando la scienza ha escluso la presenza di vita su Marte abbiamo rinunciato alla nostra narrativa sul pianeta rosso.

La mancanza di nuove frontiere da esplorare sulla Terra, all’inizio del Novecento, porta a un incredibile sviluppo della fantascienza: viaggi dell’immaginazione, in parte basati sulle scoperte scientifiche, in parte su miti e nostalgie di società arcaiche, nei quali Marte assume immediatamente un ruolo da protagonista. Dopo le guerre mondiali, è il libro di Wernher von Braun The Mars Project (1952) a esplicitare meglio la visione di Marte come luogo da esplorare ma soprattutto da conquistare. Infine, la distopia prende il sopravvento, e vengono scritti romanzi in cui sono gli alieni a essere superiori agli umani, e noi siamo ridotti a poveri “Venerdì” di evoluti Crusoe marziani. Il famosissimo La guerra dei mondi, libro di H. G. Wells (1897, 1898) poi portato a film di enorme successo da Steven Spielberg (2005), adattato per la radio fece spaventare gli ascoltatori dell’epoca (1938), che pensarono a un’invasione reale, da parte di esseri davvero “alieni”! Prima la radio e poi il cinema presentarono da allora in poi i marziani per lo più come nemici, esseri malvagi quasi sempre dediti a cercare di distruggere la Terra. Un marziano è nel nostro immaginario un essere diverso, troppo intelligente o troppo strano; Marte dunque ci porta a riflettere sulla nostra identità e diventa uno specchio degli esseri umani e della nostra società.

Attraverso una carrellata dei libri e poi dei film di fantascienza, Silvia Ballero riesce così a mostrare le diverse prospettive da cui si è guardato a Marte: viaggi nel tempo, contatti medianici e spiritisti con gli alieni. Anche le donne, grazie allo sviluppo dei movimenti femministi, si ritagliano un loro spazio nella fantascienza e sul pianeta rosso.

Negli ultimi due capitoli del libro, l’autrice affronta il terzo filone del suo lavoro: una discussione sull’intreccio tra l’esplorazione spaziale e la politica e l’economia. Sulla carta, ci fa notare, lo spazio è di tutti, ma in pratica l’approccio dei nuovi esploratori è predatorio: lo spazio non è di nessuno, dunque appartiene a chi per primo lo conquista e ne fa una fonte di arricchimento personale. Questo tipo di politica riproduce una società colonizzatrice, in cui ancora una volta gli esseri umani saranno divisi tra chi sfrutta e chi è sfruttato. I privati che stanno finanziando e sperimentando le prossime missioni su Marte sono spesso gli stessi che ritengono il nostro pianeta ormai sull’orlo della fine, benché siano essi stessi i principali sfruttatori delle sue risorse, negando la possibilità di politiche ambientali e sociali diverse da quelle in atto. Occorre invece una seria regolamentazione della costruzione e organizzazione delle future colonie marziane e dello sfruttamento delle sue possibili risorse estrattive, ricordandoci però che questa nuova frontiera non ci esime dal cercare e mettere in atto soluzioni immediate per salvaguardare l’unico pianeta su cui, forse casualmente, viviamo.

antonella.castellina@inaf.it

A. Castellina è ricercatrice all’Osservatorio Astrofisico di Torino

I libri

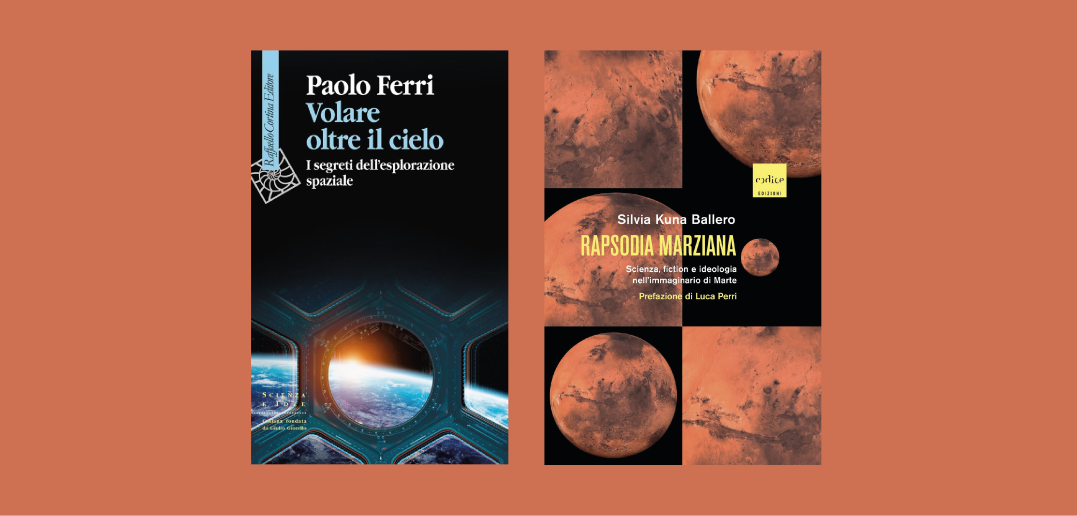

Paolo Ferri, Volare oltre il cielo. I segreti dell’esplorazione spaziale, pp. 280, € 23, Cortina, Milano 2025

Silvia Kuna Ballero, Rapsodia marziana. Scienza, fiction e ideologia nell’immaginario di Marte, pp. 329, € 21, Codice, Torino 2025