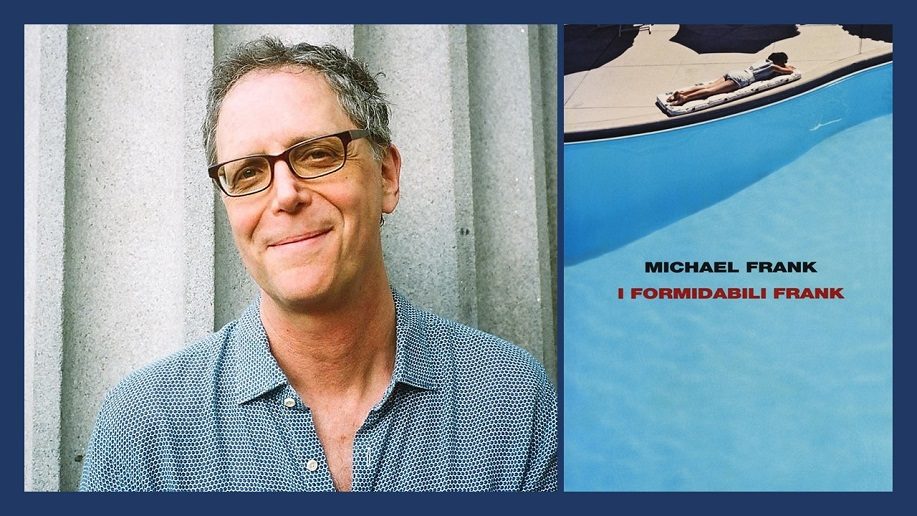

Intervista a Michael Frank di Matteo Fontanone

dal numero di novembre 2018

C’è una bella intervista ai suoi zii, in rete, datata 2003. A proposito della scrittura per il cinema, sua zia usa l’esempio dell’adattamento di The Hot Long Summer. Sosteneva che dell’originale di Faulkner nel loro lavoro rimanesse solo un 5 per cento, e che il restante 95 per cento fosse frutto d’invenzione. Giocando con le proporzioni, qual è il bilancio tra dato reale e alterazione romanzesca nel tuo libro?

Il libro è un memoir in piena regola: non segue tutta la storia della mia vita come un’autobiografia, ma si concentra su una linea, su un aspetto in particolare. Per rimanere alle proporzioni, il 95 per cento dei Formidabili Frank è vero. Una ventina d’anni fa ho provato a scriverlo come un romanzo, forse però ero ancora troppo giovane per catturare tutta questa storia, non avevo il taglio giusto. Oltretutto, e questa è una cosa divertente, i miei amici lettori mi dicevano che la zia era un personaggio troppo paradossale anche per un romanzo, io tra me e me ridacchiavo: non sapevano che era una ricostruzione fedele. Col passare del tempo, crescendo e allontanandomi da casa, mi sono sentito finalmente libero. Usare la forma del memoir è stato un atto naturale, era il modo più autentico.

Nella prima metà del libro, quando Michael è piccolo, il suo legame con la zia è totalizzante e la sua figura è molto presente. Dopo la frattura con gli zii, quando il rapporto con loro è compromesso, narrativamente si fa da parte, diventa quasi una voce d’appoggio per continuare a raccontare l’evoluzione di Hankie e Irv.

L’ho fatto apposta. Il filo rosso del libro, l’oggetto della mia letteratura, è zia Hankie. Come lei cercava di dominare la mia vita e quella della mia famiglia, ha dominato anche il libro. Ogni volta che provavo a parlare di me, finivo per tornare a lei. Dirò una cosa strana, soprattutto dalla mia posizione: nonostante sia uno scrittore e abbia scritto un memoir, non mi piace parlare di me stesso. Avrei voluto non far parte di questa storia, ma non era possibile. Io sono necessario al mio libro nella misura della mia testimonianza privilegiata sui miei zii, nulla di più.

È proprio per questo, per la centralità così spiccata della zia sulla pagina, che il titolo del libro, I formidabili Frank, da un certo punto di vista potrebbe quasi essere fuorviante.

In inglese il titolo del libro è The Mighty Franks. È difficile, in italiano, trovare un corrispettivo efficace dell’inglese “mighty”. La storia della mia famiglia, in realtà, è una piccola epopea: a inizio Novecento mia nonna paterna si trasferisce a Los Angeles, si reinventa. Lascia il marito, cambia il suo nome di battesimo e prende quello della figlia, dopotutto gliel’aveva dato lei e le piaceva. Costruisce a tavolino il mito della famiglia in grado di fare qualsiasi cosa. L’aggettivo del titolo ha un’evidente chiave ironica: per me i mighty Franks non sono affatto formidabili. Feroci, magari, spietati. Ma formidabili proprio no.

L’ideale di grandezza, di magnificenza, di ostentazione, l’Europa, i grandi alberghi, l’arredamento… non è tipico degli Stati Uniti inventarsi una certa nobiltà in assenza di grandi tradizioni e lignaggi?

Sono posture nate nella mia famiglia a fine Ottocento. Mia nonna, che è la responsabile di tutto questo, nasce nel 1898, sua madre leggeva Balzac. Già allora era radicata nella nostra famiglia l’idea della roba, del possesso. Quando lei diventa adulta e fa fortuna sono gli anni trenta: a Los Angeles, in quel periodo, potevi fare quello che volevi. Nessuna normativa riguardo l’architettura, nessun piano regolatore. E queste case assurde venivano stipate di arte classica, di mobili antichi. Poi c’era la suggestione per l’Europa, quindi per la letteratura. Erano tutti grandi lettori. Mia zia parlava di Proust o di Woolf come persone a lei vicine: Marcel, Virginia. Si metteva a parlare di lei e Leonard come fossero i vicini di casa: ancora adesso lo trovo molto bello. Il problema, semmai, è che ovviamente anche questo suo amore veniva sottoposto alle gerarchie. Non avrei mai potuto dirle, ad esempio, che mi piaceva Beckett.

Già, le gerarchie, le classifiche, le liste, gli elenchi di cosa è lecito e cosa no. Oltre che con gli oggetti, la zia esercita il proprio controllo sul mondo attraverso i suoi dispositivi linguistici.

Il linguaggio di mia zia era molto specifico e normativo, almeno quanto le sue gerarchie: Matisse sì, Picasso no, De Sica sì, Fellini no. C’erano delle parole che non si potevano dire: per le tende, ad esempio, non drapes ma sempre e solo curtains. Quando mi chiedono come faccia a ricordarmi di quel dialogo specifico ascoltato a nove anni, rispondo che è una sedimentazione che lentamente si è formata dentro di me. La zia ha parlato allo stesso modo per tutta la vita, tanto che la sua voce mi risuona ancora dentro, a volte. In lei c’è sempre stata la mancanza di qualcosa: di un figlio, di sua madre quando rimane orfana. Da qui la sua volontà di controllo come forma di compensazione.

Come ha lavorato sulla morte dello zio? È uno dei momenti più forti del romanzo: dalla Los Angeles del cinema e delle ville con piscina si passa a una descrizione molto brusca della malattia, della vecchiaia, della debolezza.

In quei giorni sono diventato un vero adulto, perché intorno a me vedevo affannarsi bambini. Mia zia aveva una grande paura di rimanere da sola, temeva per la prima volta di perdere il controllo della narrativa famigliare. Sulla vita dello zio, ahimè, non poteva avere l’ultima parola nemmeno lei. I formidabili Frank, in un certo senso, nasce con la morte. All’inizio, la prima reazione è stata di fermare quei momenti attraverso il disegno, semplici schizzi su un bloc-notes. Mi rendo conto che fare il ritratto dello zio nei suoi ultimi giorni non fosse di grande tatto, ma percepivo l’importanza di conservare quelle sensazioni attraverso una prova tangibile. Il mio era uno sforzo di collezionismo, capivo perfettamente la portata simbolica di quel gesto. Se prima ero under the spell, con la morte di mio zio l’incantesimo si spezza una volta per tutte.

Torniamo, per chiudere, all’intervista ai suoi zii. Il nucleo caldo del libro, forse, è la solidità della loro coppia. Sui loro primi incontri da colleghi, tua zia dice l’ennesima cosa bellissima: un uomo che tutte le mattine ti legge il “New York Times” in ufficio è un uomo da sposare.

Tra di loro c’è sempre stata tantissima fiction, il confine tra la recita e la spontaneità nelle loro vita era fragile. A loro piaceva inventare di sana pianta, come per i soggetti del cinema così funzionava anche per la loro stessa relazione. Mio zio, a cui ho voluto molto bene, tendo a ripensarlo come l’erma bifronte di Giano, il dio latino, quello della doppia faccia. Era generoso, ironico, aveva un grande senso dell’umorismo, in inglese diremmo “dry”. Amava noi ragazzi, leggeva molto, io e lui poi avevamo una sorta di imprinting. Il suo unico problema erano i paraocchi che indossava quando bisognava discutere di zia Hankie: intorno a lui c’era un fossato, un limite invalicabile. Solo alla fine, in ospedale, ha dato segni di apertura, ma era troppo tardi: è una delle scene centrali del mio libro. E con un momento del genere cosa si può fare? Nulla, scriverlo.

matteo.fontanone@gmail.com

M Fontanone è consulente editoriale e critico letterario

Le ossessioni della zia snob: sul numero di novembre 2018 la recensione di Matteo Fontanone a I formidabili Frank.