dal numero di luglio 1988

Fate attenzione a quello che vi racconto

di Goffredo Fofi

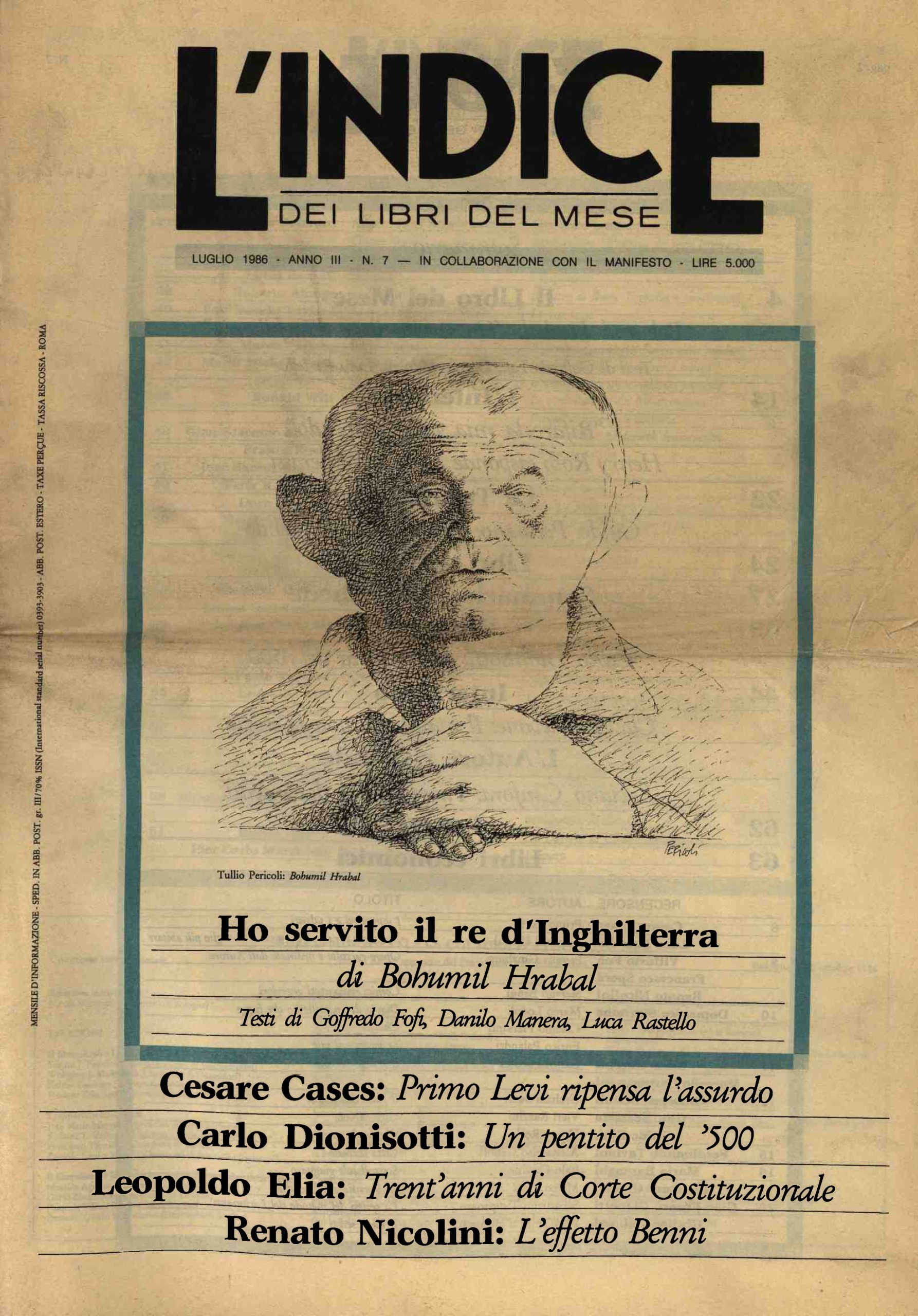

Bohumil Hrabal

Ho servito il re d’Inghilterra

e/o, Roma 1986,

ed. orig. 1982, trad. dal ceco e postfazione di Giuseppe Dierna

“Fate attenzione a quello che ora vi racconto” è il modo in cui il protagonista di Ho servito il re d’Inghilterra dà avvio alla sua incontenibile voglia di parlare a un suo immaginario uditorio nei cinque capitoli che compongono il libro. Ognuno dei quali conclude: “Vi basta? Con questo per oggi termino”. Dobbiamo all’editore e ai traduttori ma anche a Milan Kundera, direttore della collana “praghese” in cui sono stati pubblicati questo romanzo e in precedenza Treni strettamente sorvegliati, la conoscenza di uno scrittore straordinario. E se per i primi il compito era, come essi rendono esplicito, insieme un dovere eun piacere, dell’ultimo va apprezzato il coraggio: poiché Hrabal, grazie in particolare a Ho servito il re d’Inghilterra, è destinato a oltrepassare Kundera nella nostra stima e attenzione, e a rimanere forse più di lui come simbolo e vertice della storia letteraria da cui provengono.

Hrabal ci era stato introdotto in passato, proprio nel ’68, anno della morte della primavera praghese sotto il tallone sovietico, da Angelo Maria Ripellino, massimo divulgatore tra noi del “mito di Praga”, con la traduzione di Einaudi dei racconti Inserzione per una casa in cui non voglio più abitare, e da un film di Jiri Menzel tratto da Treni strettamente sorvegliati, premio Oscar al miglior film straniero del ’66. Ma alcuni di noi avevano anche visto, all’occasione di più festival, altri film tratti da Hrabal o da lui sceneggiati, per esempio la raccolta di racconti Perline sul fondo, un “omaggio” del ’65 all’inventiva hrabaliana reso in pellicola da più registi – Chytilova, Jires, Schorm, Nemec, Passer, Menzel, cioè tutti i nomi importanti della rinascita del cinema cèco. E come

se in Hrabal si fosse identificata una generazione che ancora oggi, dalle sue opere, trae insieme alle successive un nutrimento e in cui identifica – emigrati Kundera e Forman, e altri dai destini più incerti – una resistenza. E anche, come diceva, in orizzonti “occidentali”, Peter Weiss, una “estetica della resistenza”. Il ’68 è stato una svolta per tanti, e certo anche per Hrabal, che era giunto tardi, dopo aver esercitato i mestieri più vari e più strambi, alla scrittura, o almeno alla pubblicazione (nel ’63) ed era stato autore prima del ’68, con l’eccezione dei Treni che è infine un racconto lungo, solo di racconti. Negli anni del risveglio, gli era probabilmente più immediata e pressante l’esigenza del racconto, dei racconti: una forma attiva e tempestiva, un modo di essere presenti. Il romanzo, certifica Dierna, è stato per lui una scoperta tarda, per l’esigenza di ragionare sulla Storia con la

esse maiuscola, nell’abbandono della “presa diretta” sull’oggi per rivisitare il passato e per collocare l’oggi in una sequenza. E non ci pare possibile sbagliare: la conclusione cui giunge il protagonista di Ho servito il re d’Inghilterra non è una fuga dalla storia, ma sì una polemica con la storia attuale del suo paese, con i suoi blocchi e con le sue censure. Non è un caso, ovviamente, che questo romanzo scritto nel 1971 sia stato pubblicato in patria nell”82 “come materiale ad uso interno dell’Associazione jazzistica cèca!”.

Il protagonista è un cameriere. Una figura di cui conosciamo precedenti un po’ lagnosi (per es. quello russo di Smelev, o anche il “morto di sonno” di un racconto romano di Moravia) o pamphlettistici (la cameriera di Mirbeau, di cui si sono serviti in cinema Renoir e Bunuel). Una vittima, o un arrivista, e sempre un occhio scrutante, dal basso, usi e costumi dei ricchi, dei borghesi, dei potenti. Dal basso guarda anche Dítĕ, l’eroe di Hrabal e già Dítĕ vuol dire “piccolo”, e Dítĕ è basso di statura, molto basso (Hrabal usa Dítĕ, bambino, per alludere alla condizione di inferiorità e alla bassa statura del protagonista). Ma Dítĕ ha progenitori più illustri, debitamente ricordati da Hrabal nelle sue rare interviste: Ŝvejk e Charlot, Louis-Ferdinand Céline e l’agrimensore K. Come Ŝvejk e Ferdinand è un logorroico impenitente, che sembra attirare le disgrazie; come Ŝvejk e Charlot ci passa attraverso, per un tempo, sovranamente; come K. aspira a entrare nel “castello”. Come K. Attraversa la pace, come Ŝvejk la guerra, come Charlot e Ferdinand la pace e la guerra. Sono in partenza uomini comuni, “qualunque”, ma Ŝvejk e Charlot hanno da confrontarsi con la necessità e attraversarla; Ferdinand con il male del mondo, K. Coi suoi sensi di colpa. Dítĕ si confronta con tutte queste cose insieme, in progressione.

La grandezza di questo personaggio e l’interesse del libro sta nell’affidare alla verbosità, alla curiosità e alla vanità, alla parola incontinente, alla stolidità soddisfatta del “piccolo” bambino il fronteggiamento di situazioni che nella prima metà della vicenda procede per divagazioni eminentemente orali e spesso straordinariamente comiche (si ride molto, leggendole; anzi leggendosele come ad alta voce, come recitandosele); e nel procedere poi, attraverso il negativo della Storia e l’assunzione di un ruolo negativo nella Storia motivata dalla volontà di un’affermazione e di una “crescita”, fino a una ancora paradossale, ancora spesso comica caduta che apre al protagonista lo spazio interiore, un’illuminazione intima che trova riscontro in un rapporto, adesso, con degli animali più che con degli uomini, nella neve di una casa cantoniera isolata dal mondo.

Le stazioni dello jedermann Dítĕ sono narrate e commentate per divagazioni, aneddoti e flashback in prima persona. Dapprima con tono svejkiano (o cabarettistico, alla Jan Werich degli anni trenta di cui sappiamo dai libri e da qualche film la capacità di intrattenitore) di invenzioni comiche trascinanti – la galleria di personaggi di personale e ospiti degli alberghi Praghe d’oro, commessi viaggiatori e poeti bizzarri, prostitute e gran borghesi, e in crescendo uomini politici come Masaryk e capi di stato stranieri come il Negus – che si accumulano in una sorta di esaltante sintesi di temi e motivi di tutta una cultura e una tradizione e che via via ci fanno venire in mente perfino gli schnorrer di Zangwill, o Totò e Peppino, o Sancho Panza, o certo Dickens, certo cinema muto weimariano o di comiche, oltre ai canonici riferimenti praghesi, e in cui la realtà si colora di surrealtà, si spinge quasi da sé, per forza di parola e associazioni, verso l’assurdo. In essi si insinuano spesso accenti al limite del blasfemo e senz’altro blasfemi, quasi a metter le mani avanti per una miglior lettura della parte finale.

L’esperienza “ingenua” del tradimento nazionale (Dítĕ sposa una tedesca, e per un tempo ama i tedeschi e vive dalla loro parte), e poi quella più lucida della guerra, e della paternità con quell’altra rumorosa e agghiacciante invenzione del figlio ritardato che gode solo nel piantar metodicamente chiodi a martellate dove che può, e degli orrori che la Storia gli sbatte sul naso travolgendolo come tutti, non fanno perdere a Dítĕ l’ambizione al successo. Diventerà milionario, grazie ai francobolli trafugati qua e là dalla moglie nazi alle vittime ebree; diventerà proprietario del più bello e originale albergo del mondo, frequentato da John Steinbeck e Maurice Chevalier; e per la sua ansia di essere riconosciuto come milionario finirà in una prigione di ricchi.

È questa la parte vera di svolta, che andrebbe meglio analizzata, dove si incrociano egoismo e altruismo, comico e tragico, e l’ossessivo gioco dei doppi — altro tema canonico praghese e fantastico — si disincastra con fatica, con la sostituzione dell’ambiente (il convento al posto dell’albergo, ma quasi come un albergo, e non a caso un convento), si prepara la finale trasformazione. La caduta di Dítĕ diviene insieme ascesa e quasi ascesi, in un doppio movimento ben noto, e la sua vicenda si depura, Dítĕ si “specchia” davvero in sé, e nelle ultime stazioni è come un piccolo, piccolissimo padre Sergio che non va in giro a predicare, ma che della sua Tebaide obbligata fa il punto di arrivo di una vera scoperta del mondo. Con la compagnia di quattro bestie – la capra, il cavallo, la gatta e il cane lupo che i montanari gli uccidono perché ritorni tra loro – e, una volta, con le occhiate a distanza scambiate con Zdeneck, altro cameriere, altro doppio, che è passato attraverso la guerra alla scelta della politica, e del potere.

“L’incredibile è divenuto realtà” ora per davvero, nel confronto con lo specchio che è l’annuncio della propria morte ma anche la scelta e necessità di raccontarsi, di scrivere, di trasferire ad altri, nonostante tutto, il molto che si è vissuto e il poco o molto che si è capito. Colui che ha servito l’imperatore di Etiopia ha pur diritto a raccontare la sua atea e comune via crucis, comica come comica è, a osservarla bene, la vita dell’uomo.

Dice Hrabal, nell’intervista posta in appendice a Treni strettamente sorvegliati: “l’autoconoscenza con la quale la soggettività supera se stessa è l’ironia”; grazie a essa “l’estraneità e l’inimicizia del mondo interno ed esterno non viene abolita, ma conosciuta come necessaria: essa costringe il soggetto che osserva e crea ad applicare la conoscenza del mondo a se stesso e a prendere se stesso e le proprie creazioni come un libero oggetto di una libera ironia… L’ironia come abolizione di una soggettività che è giunta fino in fondo è la più alta libertà possibile nel mondo senza dio…”. Parla dell’ironia “praghese”, ma il suo romanzo ci ricorda, in tempi in cui, da noi, l’ironia non ha grande corso a vantaggio del consolatorio patetico o del volgarmente “moderno”, che è forse proprio l’ironia lo strumento più aguzzo per ragionare sulla Storia e tener testa alla Storia.