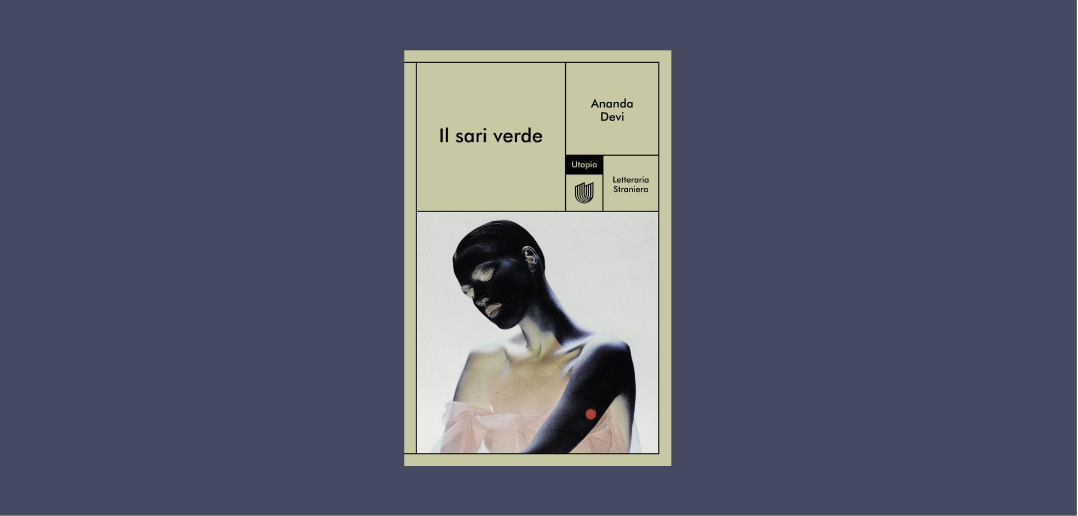

Ananda Devi

Il sari verde

ed. orig. 2009, trad. dal francese di Giuseppe G. Allegri,

pp. 187, €19,

Utopia, Milano 2025

Il nome della violenza

di Paola Carmagnani

Nata a Mauritius, Ananda Devi è un’autrice di origini indiane, che scrive in francese ed è oggi una delle voci più acclamate della letteratura africana. Già tradotti in molte lingue, i suoi libri sono in corso di pubblicazione nel catalogo di Utopia, che dopo il romanzo Eva dalle sue rovine (2006: 2021) presenta ora Il sari verde (2009), nella bella traduzione di Giuseppe G. Allegri.

Il romanzo è il monologo di un carnefice in fin di vita, che osserva la decadenza del proprio corpo immobilizzato su un letto e tenta di distogliere lo sguardo dalla morte raccontando il proprio passato, riaffermando la sua presunta onnipotenza e rivendicando tutte le nefandezze compiute. “Sono un uomo, e sono in via d’estinzione. Sono vecchio e sono in via di decomposizione. Se andate in cerca di cose allegre, passate oltre. Se pensate di uscire di qui con la pancia che gorgoglia di buoni sentimenti, avete sbagliato porta”: si rivolge subito a noi il narratore, preparandoci alla difficoltà morale ed emotiva del racconto che ci apprestiamo a leggere. Al suo capezzale si avvicendano la figlia e la nipote e, insieme a loro, il fantasma della moglie evocato attraverso la visione ricorrente di un sari verde, bruciato.

In un atto di suprema violenza, alle donne che sono state le sue vittime l’uomo morente impone ancora il suo potere, giustificando e allo stesso tempo negando la violenza compiuta: “Se volessi, potrei liberarle di me, dargli la chiave per aprire il lucchetto e scappare, potrei, per bontà d’animo, aprirgli le porte dell’esonero, assumermi tutti i torti e dirgli che non hanno niente di cui rimproverarsi, niente davvero, dato che il mostro sono io. Ma perché dovrei dare prova di bontà d’animo? Ne hanno mostrata, loro? Perché mai dovrei dire che sono un mostro quando non sono altro che un uomo?”.

In apparenza, il narratore è un uomo qualunque che da una situazione di povertà è riuscito a conquistarsi una posizione sociale di un qualche rilievo – il “dokter”, come lo chiamano rispettosamente i suoi pazienti – ma diventa qui l’incarnazione mostruosa della violenza patriarcale, al di là di ogni specifico contesto socioculturale. Rovesciando la più tradizionale prospettiva della vittima, il flusso inarrestabile della voce del carnefice rivela dall’interno il funzionamento di questa violenza: la paura e la debolezza travestite da potere, la rabbia e il rancore, che sono ovunque all’origine dei continui femminicidi, delle quotidiane violenze domestiche, di tutte le sfumature della violenza fisica e mentale esercitata contro le donne. Dentro questa vertigine di crudeltà ci trascina, quasi nostro malgrado, la lingua superba di Ananda Devi, allo stesso tempo crudamente precisa e poetica, che riesce a dire l’indicibile e a trasformarlo in letteratura. È dunque attraverso lo sguardo del carnefice che vediamo la giovanissima moglie, “troppo bella”, la cui semplice presenza sembra schernire e sfidare il suo senso di onnipotenza, l’euforico sollievo offerto dalla violenza fisica, un’“eruzione trionfale di felicità” – “Quasi senza pensarci, l’ho afferrata, quella treccia che mi scherniva, slittamento, scricchiolio di capelli sulla pelle sottile della mia mano, e ho tirato così violentemente che la testa le è andata a sbattere con un tonfo nudo sul tavolo proprio accanto al piatto. Ho tirato ancora e ancora, come la corda di una campana, senza rendermi conto che dopo il primo grido di sorpresa non aveva più protestato” – e la disumanizzazione della vittima, ridotta a “una bambola inutile”, un orifizio “bestiale e laido”, un “assemblaggio di cellule, di vene, di tendini, di organi. Niente di più. Un pollo su un tavolo di cucina che ci si appresta a finire e tagliare a pezzi”, senza anima, coscienza, emozioni, “giusto un qualcosa che andrà ripulito delle interiora, delle frattaglie, di cui si consumeranno le parti carnose e saporite, i cui resti andranno buttati”. Nel nero flusso del suo discorso lo ascoltiamo trasformare la violenza in un atto di giustizia, e addirittura d’amore, “perché le punizioni inflitte per ogni mancanza” altro non sono che prove d’amore per la donna “che si vorrebbe perfetta”, degna “compagna quotidiana del dio dokter” il quale “nel proprio intimo soffre a ogni schiaffo dato, a ogni colpo inferto, a ogni insulto pronunciato”. Parte integrante di questa narrazione del patriarcato è la maternità, vista come un’incresciosa necessità che lega inesorabilmente i figli alla propria madre, “perché la madre è un animale che ogni volta figlia con lo stesso legame istintuale. Dopodiché, più nient’altro conta”. Un legame viscerale e insopportabile, osservato dall’esterno con la rabbia che “si gonfiava” e il rancore che “s’induriva come i fibromi nei grembi delle donne”, “poiché lì, per me, non c’era spazio”, il “posto del padre era inesistente”. Se il figlio fosse stato un maschio, il legame materno avrebbe potuto essere reciso e trasformato nell’eredità del potere patriarcale, ma il figlio maschio è morto subito ed è rimasta solo una figlia, testimone e a sua volta vittima della violenza, che a sua volta ha generato un’altra figlia – “tutte figlie delle loro madri”, unite da un “legame senza fine che nessuno mai capirà, legame da carne a carne, da cuore a cuore, da cervello a cervello, da vita a vita, da morte a morte, ininterrotto, acciaio inossidabile della femminilità”.

Questo legame, l’uomo che narra ha tentato di spezzarlo nel peggiore dei modi immaginabili, trasformandolo in un’eredità traumatica trasmessa di madre in figlia. L’intrusione delle voci femminili delle vittime, reali o immaginate nei momenti di delirio, viene dunque progressivamente a squarciare la tela perturbante tessuta dal monologo maschile, contraddicendone le bugie e chiedendo conto della sofferenza subita ed ereditata – “È dunque questo, un padre?”, “è dunque questo, un uomo?”; “Padre? No, non è un nome che ti sia mai andato bene, non più di marito o nonno o suocero. Sei sempre stato un uomo, tutto qui. Un maschio. Uno che ha come unico scopo sé stesso”. Man mano che ci si avvicina alla fine, mentre il narratore continua a celebrare sé e il suo potere, queste voci di donne disegnano un percorso di consapevolezza, dolorosamente compiuto proprio attraverso la parola del carnefice volta a distruggerle definitivamente: “Qualcosa è cambiato per sempre: non abbiamo più paura”. La porta di casa si chiude. La figlia e la nipote se ne sono andate e il narratore rimane solo con l’inafferrabile presenza della moglie, il primo anello della catena della violenza maschile subita e tramandata, la donna che ha voluto cancellare e che ora “è qui, naturalmente. Non mi avrebbe mai lasciato l’ultima parola”. Con lei, nelle ultime due pagine del romanzo tornano anche le altre, “regine misteriose e furibonde intorno a un corpo che va disgregandosi”, trasformando la stanza in un palco di teatro dove il racconto si chiude con la catarsi di una tragedia: “C’è solo un nome per la violenza, Padre. Ed è violenza”.

paola.carmagnani@unito.it

P. Carmagnani insegna letteratura comparata all’Università di Torino