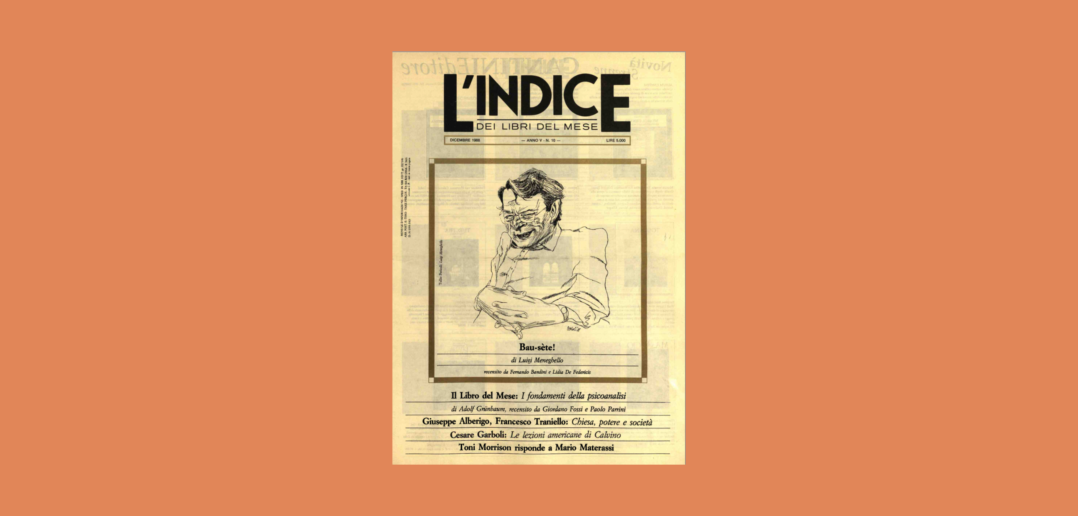

Intervista a Toni Morrison di Mario Materassi, dal numero di dicembre 1988

Signora Morrison, prima di venire ad Amatissima, vorrei chiederle di parlare del suo primo romanzo, The Bluest Eye.

Credo che stessi reagendo a una qualche ambivalenza, una qualche confusione, una qualche sorta di futura nostalgia — una nostalgia a venire — diffusa in questo paese durante quello straordinario periodo conosciuto come gli anni Sessanta, all’epoca del movimento per i diritti civili. C’erano tanti aspetti splendidi, e ardenti, in quel movimento; ma c’era anche stato un grande deterioramento, una sorta di commercializzazione pubblicitaria, e tanti sproloqui. E se pure va riconosciuto che un simile fenomeno non può non accompagnare qualsiasi movimento, dentro di me ero molto turbata per i possibili sviluppi a cui avrebbe potuto portare. Fra i tanti slogans ve ne era uno che era dappertutto, “Nero è bello”. Da un lato io pensavo, sì, questa probabilmente è una cosa importante da dire, considerato come sono trattati i neri in questo paese, e perché. Allo stesso tempo, però, andava ad alimentare qualcosa che esiste in occidente — che esiste, punto e basta, ma che certamente esiste in questo paese; qualcosa che ha a che vedere con la bellezza fisica. Alimentava l’aspetto più superficiale di una serie di valori accettati. Non sapevo che cosa intendessero dire, con quello slogan — so che sentivo che non intendevano però salute, o armonia, o una vita spirituale complessa e benevola, oppure grazia, o coraggio, o nessuna di queste cose. Intendevano qualcosa di molto superficiale. E siccome in questo paese la corruzione accompagna tutto quanto riguarda la bellezza e le sue manifestazioni — l’idea stessa di bellezza è talmente esposta alla Corruzione, e talmente corrompente — io ne ero turbata. Comunque, pensavo, ammettiamo che sia vero, e che da un giorno all’altro tutti dicano, sì, avete ragione! Beh, pensavo, allora nessuno ricorderà più come era prima. Come era in realtà.

Vuol dire, quando uno era “brutto”.

Appunto. Dato che il sentirsi brutti a causa del colore della pelle non aveva niente a che fare con la vera bellezza. Così, penso, mi tornò in mente un episodio di quando ero bambina, mentre stavo camminando per la strada con una mia amica — credo che non avessimo ancora compiuto nove anni. Eravamo nel bel mezzo di una precoce discussione di carattere ‘teologico’ — stavamo discutendo dell’esistenza di dio. Io dicevo, sì, Egli esiste; e lei diceva, no, non c’è nessun dio. Le domandai: Perché no? Perché la pensava cosi, perché ne era tanto convinta? E lei mi spiegò che ne aveva la prova, e la prova era che per due anni nelle sue preghiere, ogni sera — ogni sera! — aveva chiesto degli occhi blu. E non li aveva ricevuti. Ero un po’ confusa, ma ricordo che anche allora mi girai a guardarla, e accaddero due cose: una, la immaginai con gli occhi blu — e provai ripugnanza per l’aspetto che avrebbe avuto; e due (che fu poi una sensazione legata alla prima) quanto assolutamente bella, bella da levare il fiato, fosse lei in realtà. Era una bambina nera, con quella sorta di splendida pelle nera scura che ha come una luce dal di dentro: sembra proprio che sia illuminata da dentro. È ovvio che lei non lo sapeva — né, è ovvio, lo sapevo io, perché quella fu probabilmente la prima volta che mi accadde di pensare a come una persona bella sarebbe apparsa ‘incorniciata’, con una cornice intorno. Prima di allora, per me, la bellezza era, che so, il vestito nuovo di mia madre, e quando aveva un bell’aspetto e quando no — cose del genere. Per cui non ero in grado di mettere in dubbio i suoi ‘dati’. Ma quello che pensai fu: due anni! Io, che non avevo mai fatto niente per più di tre giorni consecutivi — immaginarsi qualcuno che avesse tanta costanza! Da adulta, quando ero sui trent’anni o poco prima, negli anni Sessanta, questa storia mi tornò in mente. E fu in risposta agli slogans di quel periodo che riflettei su quell’episodio, e cominciai a costruire su di esso quello che ai miei occhi era una analisi di ciò che può accadere a una persona, la quale abbia assorbito dall’esterno valori quali la bellezza, la bontà e così via, se essa non ha risorse all’interno della comunità o della famiglia. Non era una storia felice, e venni molto criticata per aver fatto, come dissero alcuni critici neri, della letteratura “perniciosa”, nel senso che non aveva alcun messaggio edificante, non aveva alcun messaggio, non aveva risposte. Se ne avesse avute, non mi avrebbe interessata! Perché non m’interessa scrivere a quel modo. Eravamo però in un’epoca in cui la gente voleva veramente che ogni forma d’arte fosse un trattato politico. Ed io lo sono, una persona politica — ma ritengo non sia necessario rinunciare alla squisita bellezza per soddisfare delle necessità politiche, così come non è necessario rinunciare alla propria sensibilità politica per soddisfare delle esigenze estetiche. A mio avviso la cosa difficile da fare, la cosa che valeva la pena fare, era scrivere in maniera che queste due dimensioni dipendessero l’una dall’altra, e fosse veramente impossibile separarle. Se scrivevo davvero bene (e ognuno dei miei libri era per me una nuova occasione per far meglio, stavolta), la vita, il sottotesto del libro — la ragione per la quale il lettore legge il libro una seconda volta — non dipendeva da ciò che c’era al livello di superficie, bensì; come sempre, da quanto non veniva mai detto ma era invece sempre o sottinteso oppure supplito dal lettore; e stava a te trovare i modi per cui il lettore si portasse dietro queste informazioni. È una forma di sabotaggio. Una forma di seduzione. È quasi, in un certo senso, come essere un agente provocatore. Perché la seduzione deve essere, messa in atto nella maniera giusta: ci si deve fidare di quella voce. Allora ciò che si impara, o si avverte, è efficace perché è nostro. Siamo noi che lo creiamo. Per quanto mi riguarda odio i libri che puntano, continuamente il dito e ti dicono quello che devi pensare. Mi dà molto fastidio, anche se poi i libri devo finirli per forza, e me ne sto lì seduta che mi ammazzo e dico; no, non posso, non lo finisco, lo butto via, non lo leggo più! E il gioco di tutti i livelli capisce: la comunicazione, diciamo, fra i più ovvi di questi livelli — il lettore e la trama, là dove il libro parla al lettore. C’è poi un altro livello, dove il narratore parla al lettore, e si osserva la mente del narratore. Quindi un altro livello ancora, su cui è il testo stesso che comunica al lettore, senza l’intervento del narratore. Può esserci infine un quarto livello, che è qualcosa che soltanto il lettore può fare: è lui che lo fa. Ed è a quel punto che il libro diventa suo.

Quando il testo entra in sintonia con la vita interiore del lettore.

Appunto. Ed è allora che la gente comincia a impossessarsi di un libro. E allora che io m’impossesso di un libro. Una volta, mentre stavo firmando alcuni miei libri in mezzo a tanta gente, arrivò una ragazzina. Si teneva la sua copia di Amatissima stretta contro il petto, e mi disse quanto le era piaciuto. Io allora presi la penna, feci per prenderle il libro — e lei disse, no, no, no! Non voglio che nessuno scriva sul mio libro!

Un grande successo, per lei!

Assolutamente! Oh, mi guardò come se io…

Giù le mani dal mio libro!

Fu una cosa deliziosa, per me. Ma come lei sa bene, bisogna lavorarci molto. Per me è ancora più esaltante. Quando qualsiasi scrittore ci riesce è una cosa meravigliosa, ma per me c’è una responsabilità ulteriore. La letteratura nera si porta addosso un fardello supplementare, perché il lettore bianco medio e il lettore nero si portano dietro bagagli diversi. Il lettore bianco vuol sapere: mi farai sentire in colpa? Questo mi farà male — devo davvero sentirmi colpevole? Devo provare vergogna? Tirerà fuori ancora una volta tutta quella roba? Così, con Amatissima in particolare, se scrivo un libro sulla… non so se è un libro sulla schiavitù, ma certo è nel mezzo della schiavitù. Tutti quelli che conosco diranno: Oh, ti prego!… Per cui bisogna usare un tocco speciale. Bisogna attirarli in una certa maniera, e dar loro qualcos’altro da guardare. Ho notato che tutte le recensioni si sono concentrate sulla storia del fantasma. Non che non ci sia — tutti i personaggi sono convinti che quello sia un fantasma, no? E così il lettore è indaffarato a preoccuparsi del fantasma, perché è incredibile, letteralmente incredibile. Ecco: adesso posso cominciare a descrivere qualcosa che incredibile lo è davvero, ma è storico: la schiavitù. Così, invece di buttarci dentro, semplicemente, gli orrori della schiavitù, si dà loro qualcosa di cui preoccuparsi; e nel frattempo, sono esposti a quella specie di squarci, di lampi, su come era la vita in schiavitù.

Un po’ come il rapinatore, che ti guarda negli occhi e tu lo guardi negli occhi, e non ti accorgi che la…

… la sua mano!

… sta tirando fuori di tasca il coltello.

Tant’è vero che c’è stato chi si è scusato con me a proposito di Amatissima, dicendo: mi sono goduto il suo libro moltissimo — beh, no, non proprio goduto. È come se non potessero dire “goduto” perché, dopo tutto, questo è un argomento serio, triste, e.…ho il dovere di sentire qualcosa!

Temono di offenderla.

Esattamente. E dentro di me dico, no, no, no! È proprio quello che voglio — voglio quel senso di fame non del tutto saziata. È così che voglio la mia scrittura: musicale. Come la musica, che non ti riempie mai del tutto: ti titilla un po’, e poi ti dà tanto. Ma sempre, quando esci, ne vuoi ancora. E il bravo musicista sa come farti pensare che stia trattenendo qualcosa, e che ci sia dell’altro. Capisce: Questo non è tutto quello che ho! C’è dell’altro! Poi c’è un’altra mia esigenza — questa cosa molto complicata dentro di me, l’ho sempre avuta, su copie tradurre in scrittura certe caratteristiche della cultura nera: folklorica in certi sensi — il suono — ed altri… Ma anche l’idea di far sì che sembri spontanea, capisce? Per i neri, se sembra che faccia penare allora non vale la pena. Si vedono quei giocatori di pallacanestro che sembra facciano parte dell’American Ballet Theatre.

Sembrano tanti Alvin Ailey.

Esattamente. Non si capisce come facciano. Oppure i musicisti che per anni studiano e studiano e studiano per riuscire a improvvisare: vent’anni di disciplina servono non per essere in grado di suonare la musica come si legge, ma per inventarla. E non deve apparire perfetta.

È quanto diceva Valéry: la spontaneità è la cosa più difficile da raggiungere.

Sì. Per cui deve avere quell’aspetto casuale, quasi estemporaneo — nella musica, nei gesti, in tutto. E nel linguaggio. Deve essere sardonico, e a volte parodico, e arguto, ma molto visivo, graficamente visivo; ma succinto. O deve avere quella meravigliosa qualità liturgica che a volte si sente nelle prediche, e a volte anche nella parlata di strada. E potenza verbale. Deve avere quella qualità. Se ha un aspetto studiato, è finita: chiunque è in grado di studiare, o di imparare a memoria. Tutto questo, dunque, e il senso che in qualche modo ti sei librata in alto, sei uscita da te stessa. Voglio che la mia scrittura abbia questo aspetto. Il che vuol dire, scendo a un livello che sembra divagare, quasi casuale. Ti fa rallentare — mentre leggi questo libro, respiri leggero. Per cui, magari due o tre giorni dopo, quando hai finito il libro, ti risplende dentro. Ciò comporta dover riscrivere molto, continuare a rivederlo per togliere i chiodi che spuntano e così via, e levigarlo fino a che sembri scritto tutto d’un fiato.

Non deve essere stato facile, nel bel mezzo degli anni Sessanta, resistere al senso allora prevalente della letteratura — in specie la letteratura nera — come dichiarazione ideologica. Quali erano i suoi modelli letterari, o estetici?

Probabilmente ricordavo una certa scrittura, o forse ero rimasta colpita da un certo tipo di libri che hanno questa qualità.

Ralph Ellison, magari?

No. Ellison lo ammiravo molto per la sua straordinaria capacità di manipolare il linguaggio. Ma credo che quanto avevo in mente fosse uno stile che avesse il mio marchio, che fosse soltanto mio. Questa era una cosa a cui tenevo veramente. Per cui se, da lettore, lo leggevo da qualsiasi altra parte, l’avrei sempre riconosciuto come lavoro mio. Ma a mio avviso, la maggior parte di ciò che veniva scritto era diretta verso un pubblico bianco. C’erano tante informazioni di carattere quasi redazionale che sarebbero state superflue se l’autore avesse scritto per me. Era esplicativo: non proprio note a piè di pagina, ma quasi. Ed in fondo erano proprio una specie di note a piè di pagina — non potevano non esserlo, dato che quegli autori scrivevano per il “New York Times”. Non voglio dire che scrivessero davvero per loro, ma quelli erano i ‘giudici’. Secondo me, la cosa interessante della musica nera è che non era mai stata manomessa, non c’erano stati giudici bianchi. Erano documenti della razza, e soltanto i musicisti neri determinavano chi valesse: loro, e nessun altro. E per questo che aveva raggiunto la qualità che aveva raggiunto: non aveva mai dovuto passare, o essere filtrata, da un altro tipo di sensibilità. Se ascoltavi un musicista, non potevi poi metterti a suonare peggio di lui — voglio dire, i musicisti mediocri venivano eliminati subito. E questo perché i criteri di valutazione erano così severi. Nella scrittura nera, sembrava a me che pur con qualche eccezione — Jean Toomer è un’eccezione: quel suo primo libro, Cane, fu il primo libro che abbia mai letto scritto da un afroamericano in cui…

…in cui lo scrittore non scende a compromessi.

Nessun compromesso. Aveva il proprio mondo, e non descriveva nulla, non giustificava nulla, non chiedeva nulla. E così alcuni romanzi africani che avevo letto. Avevo letto Camara Laye, avevo letto Chinua Achebe. Certo, facevano qualcosa di completamente diverso — gesti che non erano possibili, non erano stati possibili, nella letteratura afroamericana. Sapevo dunque che poteva esser fatto. Il problema era che, ai miei occhi, quella era una letteratura molto maschile, nel senso che si concentrava sulla preminenza della sensibilità maschile. Io avvertivo questo vuoto, costituito dal fatto che c’erano delle bambine nere di cui non importava nulla a nessuno. Erano lì come suppellettili. Facevano da sfondo. Oppure erano delle caricature. Nei libri, mai che occupassero il centro del palcoscenico. Beh, dire che non occupavano mai il centro del palcoscenico è quanto dire che io, mai…Voglio dire, leggevo sempre: non me la ricordo neanche, la vita, prima che sapessi leggere — non ricordo un momento della mia esistenza in cui non sapessi leggere. Il che vuol dire che imparai a leggere vari anni prima di andare a scuola. E poiché il mio accesso al mondo è sempre stato attraverso i libri, questo equivale a dire che io non avevo una presenza nel mondo: non io personalmente, ma il mio tipo di individuo. Quegli individui non esistevano. Pertanto, ero molto timida, molto titubante, a questo proposito. Mi dicevo sempre, questa non è roba da pubblicare, questa è roba solo per me; questo è un libro che voglio leggere io. Non m’importa se non piace a nessuno, questo è il mio libro… Perché avrebbe evidenziato il territorio di quelle bambine che appena si facevano avanti venivano mandate via, di quegli individui a cui nessuno pensava mai. In realtà, libri di questo genere ne erano stati scritti, ma io non li avevo letti. Credo che Paule Marshall avesse scritto Brown Girl, Brown Stones: io non ne avevo mai letto il nome da nessuna parte. E neppure avevo letto Zora Neal Hurston — avevo letto soltanto un suo racconto. Ma ero andata a una scuola dove non insegnavano queste cose: fossi stata nel sud avrei sentito parlare della Hurston, ma nel nord, semplicemente, non avevo la possibilità di conoscerla. Perciò, per quanto riguarda la narrativa nera, la mia educazione durante i miei studi universitari era stata incompleta. Ma la sentivo, questa assenza — e l’assenza ero io. Non che questa fosse una mia preoccupazione costante: andai avanti con Stila, dove mi interessavano i rapporti fra donne adulte.

Quello è un libro splendido.

Grazie.

Prima di Amatissima, Sula era forse quello che preferivo, fra i suoi libri.

Davvero?

Sì. Immagino che questo possa ferire, perché l’autore pensa allora ai suoi altri libri.

Ho un rapporto molto speciale con ognuno dei miei libri, per cui non sono in competizione l’uno con l’altro. Per niente. Perciò non penso mai che l’ultimo, o il più recente… Sembra sempre che tutti pensino, questo è il più bel libro che abbia mai scritto. Ma in realtà ho sempre degli ostacoli diversi che cerco di saltare — e certe cose che avevo cominciato in Sula, le ho concluse in Amatissima.

Song of Solomon ha costituito il mio tentativo di piazzare il mondo di un uomo al centro del palcoscenico; ed è stata per me una cosa straordinaria, questo volervelo immettere, non come vignetta ma come forza motrice del libro. Per me, il suono di quel libro è quello di un treno che si avvia: lui sente tutte quelle storie, non le vuole sentire, ma a un certo punto è come se mettesse in moto il motore, finché l’effetto del libro (qualcuno ha detto che “fila come un rapido”) è questo avventarsi stridendo fino alla conclusione. Per me, questa era un’idea molto maschile: lui esce, va fuori. Tutti gli altri miei libri si svolgevano all’interno di stanze, di case, o in luoghi ristretti; Song of Solomon per la prima volta si appropria della geografia, del paesaggio. Scriverlo, per me, fu un’esperienza esaltante. E poi, quando arrivai a Tar Baby, mi pentii le spalle abbastanza robuste da mettere uomini e donne sullo stesso piano — niente binari di raccordo. Persi molti lettori, molte donne che mi accusarono di avere abbandonato la causa delle donne. Non riesco mai a far le cose come si deve! Mi ricordo di una donna che scrisse un lungo pezzo su Song of Solomon, dicendo che quel libro aveva un grosso problema perché in realtà non era la storia di quell’uomo: il libro era viziato, strutturalmente viziato. Potrà anche esserlo stato, ma la ragione addotta da quella donna era che io credevo che il libro riguardasse quegli uomini, mentre in realtà non era così: riguardava quelle donne! E avevo abbandonato la causa femminista!

Mi sembra che certi aspetti della sua estetica riflettano il meglio di quanto la letteratura occidentale ha fatto — l’integrazione dei livelli, la opacità. Sto pensando anche a Faulkner.

Faulkner, già. La mia tesi era proprio su Faulkner — Faulkner e Virginia Woolf. “Il suicidio in…”, “Il mondo alienato di…” Così trattai di Thomas Sutpen in Assalonne, Assalonne! e della signora Dalloway! In quanto pila letteratura americana, c’erano due o tre libri che leggevo sempre, due o tre autori che leggevo e rileggevo quando volevo qualcosa che non mi deludesse. Leggevo i primi romanzi di Carson Me Cullers. E leggevo molto Svevo. Ho appena finito di leggere una sua biografia — sono sempre stata la sua migliore amica! Ma c’è qualcos’altro, ritengo, nel mondo della lettura, che ha avuto influenza su di me — e devo pensarci un po’, perché so che è così ma non sono mai riuscita a spiegarmelo. Ovviamente c’è stato tanto di quello che tutti leggiamo: mi piaceva molto leggere Faulkner, Hemingway, Fitzgerald, e così via. Perciò so che cos’è la modalità modernista. Ma c’è un altro mondo letterario che è stato ugualmente importante per me, e che non è occidentale — beh, magari occidentale lo è, ma non è americano — ed è il teatro greco. (La mia seconda specializzazione, all’università, erano stati i classici.) Quegli spazi meravigliosi, l’assetto corale della città che veramente funziona come una sorta di coro, e le aspirazioni dei protagonisti, i loro conflitti riguardo al loro essere fuori della legge, per così dire. E li spingevo fino al limite, per vedere di che stoffa sono fatti. E poi quei brevissimi istanti di grandi epifanie conclusive — un accenno, appena, che qualche forma di saggezza è stata raggiunta, e che nonostante tutto la natura è stata restaurata. Quella… Non so, quando ci penso è come uno scheletro che in certi casi ho tentato di mascherare e da cui ho tentato di distanziarmi, perché sentivo — in particolare dopo Song of Solomon — che mi pervadeva in una misura in cui non volevo esser pervasa. Per cui, quando giunsi ad Amatissima, ritenni di essermi liberata dalla presa che quella spina aveva? sulla mia scrittura. Non voglio dire che si tratti di qualcosa a cui penso coscientemente: è soltanto che, quando ci rifletto sopra, quando penso al complesso del mio lavoro e a certe basi su cui si fonda, sembra a me che sia sempre lì. Che sia quello ciò che lo tiene insieme. Lo stile, e una cosa e un’altra, potranno essere il risultato dei miei sforzi di… Ma è quello ciò che sembra tenerlo insieme.