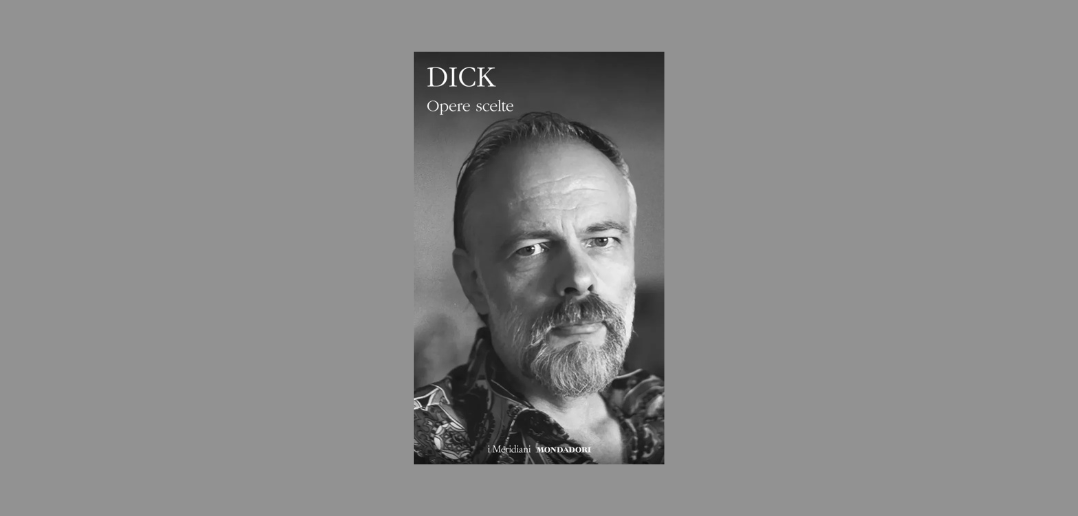

Philip K. Dick

Opere scelte

a cura di Emanuele Trevi e Paolo Parisi Presicce, trad. dall’inglese di Gabriele Frasca, Marinella Magrì,

Gianni Pannofino e Paolo Parisi Presicce, con cronologia di Emmanuel Carrère, 2 voll.,

pp. 3.340, € 140,

Mondadori, Milano 2025

Un artista di merda

di Domenico Gallo

Nel 1975 Philip K. Dick pubblicò Confessions of a crap artist, suo primo romanzo non di fantascienza. L’aveva concluso già nel 1959 e non era il suo primo tentativo di pubblicare un romanzo “normale”, annoverabile nella letteratura colta della sua epoca, ma serenamente Dick vi si definiva un “artista di merda”. Eppure, questo tormentato scrittore di fantascienza, certamente il più dotato di tutti i tempi e scomparso a soli cinquantaquattro anni, dopo la sua morte diventa rapidamente un oggetto di culto globale come ispiratore di narrativa, di film e serie tv. Fino a entrare nella prestigiosa Library of America con tre volumi curati da Jonathan Lethem accanto a raccolte di Ray Bradbury, Joanna Russ, Ursula Le Guin, Samuel Delany e Octavia Butler che legittimarono la fantascienza in quell’organismo vivente che è la letteratura degli Usa. Oggi il “Meridiano” delle Opere scelte propone un’operazione simile, facendo entrare Dick nel canone della letteratura riconosciuta che, fino a pochi anni fa, pur con qualche eccezione, riteneva inferiore ogni narrativa popolare (fantascienza, fantasy, noir, poliziesco, horror). Questa emarginazione, in Italia particolarmente prolungata, ha attivato fenomeni interessanti di critica militante, spesso politicizzata e tutt’altro che priva di strumenti critici adeguati; spazi caratterizzati da una produzione culturale “dal basso” capace di alleanze nelle università e di creare cortocircuiti tra autori, editori, lettori, critici, traduttori. Emanuele Trevi e Paolo Parisi Presicce non sono arretrati di fronte al compito di trovare un punto di equilibrio tra questi ultimi decenni di studi militanti, ricerca accademica e politica editoriale dimostrando passione, rigore e un approccio interdisciplinare indispensabile per affrontare la fantascienza.

In Italia gli studi su Dick partono almeno dal 1970, quando Carlo Pagetti pubblica il saggio Il senso del futuro nella “Biblioteca di studi americani” diretta da Angelo Lombardo. È l’inizio di un percorso che porterà Pagetti a realizzare per l’editore Fanucci la “Collezione Dick”, iniziata nel 2000 e che costituisce l’edizione critica di tutte le opere, con nuove traduzioni e un apparato critico formidabile raccolto nel volume Il mondo secondo Philip K. Dick (Mondadori, 2022). Il saggio di Pagetti, che analizza tutte le opere dello scrittore californiano, rappresenta il punto di continuità tra il lavoro compiuto con Fanucci e l’acquisizione dei diritti da parte di Mondadori, ma anche una strategia di riorientamento rispetto al pubblico degli appassionati storici di fantascienza. La raccolta curata da Trevi e Parisi Presicce esce in un momento in cui la fantascienza è stata scoperta globalmente e integrata nei moduli di scrittura del mainstream. In passato all’interno della letteratura inglese, forse grazie alla lezione di H. G. Wells, avevano praticato la fantascienza letterati come Aldous Huxley, George Orwell, Katharine Burdekin, Anthony Burgess, Doris Lessing, ma con il diffondersi della scrittura postmoderna il fenomeno si è diffuso negli Usa con Don De Lillo, Philip Roth, Cormac McCarthy e altri. L’impostazione del “Meridiano” Dick risponde a questa situazione letteraria, proponendola a un settore che l’ha letta e apprezzata soprattutto dagli scrittori non specializzati. Non a caso, nel rigoroso apparato critico di Trevi e Parisi Presicce, Dick è descritto come l’autore di fantascienza più rivolto alla letteratura mainstream con i suoi tentativi poco riusciti ma, soprattutto, con quella ricomposizione tra fantascienza e realismo che caratterizzano i suoi ultimi cinque romanzi (Scorrete lacrime, disse il poliziotto, Un oscuro scrutare, Valis, L’invasione divina, La trasmigrazione di Timothy Archer). Sono gli anni successivi alla fine della presidenza di Richard Nixon, il politico che Dick aveva apertamente odiato per le sue caratteristiche manipolatorie e antidemocratiche e che lasciano in lui uno strascico di sfiducia nelle istituzioni per il diffondersi di un sempre maggiore controllo tecnologico. È un regime poliziesco che opera profondi cambiamenti negli esseri umani ed è una conseguenza di uno sviluppo incontrollato della tecnica e del potere che se ne serve. Trevi dimostra la fitta interconnessione di temi fondamentali che esiste tra la fantascienza e la cultura ufficiale, ma gli è evidente che non si tratta di una sovrapposizione, bensì di punti di vista indipendenti che si interconnettono nonostante linguaggi apparentemente diversi.

domenico.gallo@fastwebnet.it

D. Gallo è scrittore, traduttore e storico della fantascienza