Il fascicolo sa tutto e non dimentica mai

di Anna Chiarloni

L’approfondimento di Anna Chiarloni su Il figlio della fortuna di Christoph Hein è stato pubblicato sulla rivista Pagine di Memoria realizzata dal comitato scientifico dell’Associazione Treno della Memoria in collaborazione con L’Indice.

Storie tedesche

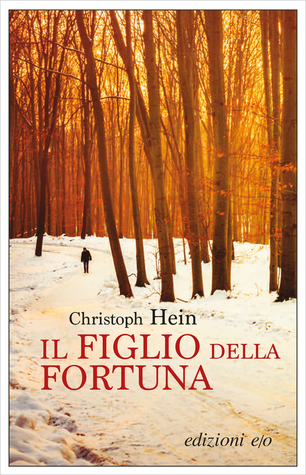

Con tempestiva rapidità arriva anche in Italia, grazie all’agile traduzione di Monica Pesetti, Il figlio della fortuna, di Christoph Hein (pp. 422, € 19,50, edizioni e/o, Roma 2016). Questo corposo romanzo, uscito nel 2016 dalla prestigiosa casa editrice Suhrkamp col titolo Glueckskind mit Vater, ha visto in Germania un enorme successo di pubblico. A lungo nella lista dei bestseller dello “Spiegel”, il libro, che copre sessanta anni di storia – dal dopoguerra a oggi – ha avuto l’unanime consenso della critica tedesca. Il dato può sorprendere in quanto a ben guardare la scrittura non ha l’intensità cui Hein ci aveva abituato con le sue opere precedenti: a un sospeso incipit onirico segue un trotto di oltre quattrocento pagine fitte di peripezie che ha il sapore di un cumulo di spunti narrativi destinato a futuri sviluppi. Sarà necessario allora decrittare l’origine della rinnovata popolarità raggiunta dall’autore con questo testo, allargando il discorso al complesso rapporto dei cittadini tedeschi con le proprie vicende nazionali.

Con tempestiva rapidità arriva anche in Italia, grazie all’agile traduzione di Monica Pesetti, Il figlio della fortuna, di Christoph Hein (pp. 422, € 19,50, edizioni e/o, Roma 2016). Questo corposo romanzo, uscito nel 2016 dalla prestigiosa casa editrice Suhrkamp col titolo Glueckskind mit Vater, ha visto in Germania un enorme successo di pubblico. A lungo nella lista dei bestseller dello “Spiegel”, il libro, che copre sessanta anni di storia – dal dopoguerra a oggi – ha avuto l’unanime consenso della critica tedesca. Il dato può sorprendere in quanto a ben guardare la scrittura non ha l’intensità cui Hein ci aveva abituato con le sue opere precedenti: a un sospeso incipit onirico segue un trotto di oltre quattrocento pagine fitte di peripezie che ha il sapore di un cumulo di spunti narrativi destinato a futuri sviluppi. Sarà necessario allora decrittare l’origine della rinnovata popolarità raggiunta dall’autore con questo testo, allargando il discorso al complesso rapporto dei cittadini tedeschi con le proprie vicende nazionali.

Com’è noto, il dopoguerra ha visto in Germania l’appartenenza della popolazione a due diversi blocchi, quello sovietico e quello occidentale, due mondi separati e divergenti, a cominciare dalla diversa interpretazione della tragedia nazista. Diversa, sì, ma convergente in un punto: l’individuazione del 1945 come netta cesura di separazione dalla catastrofe. Ora, col Figlio della fortuna, Hein fa un’operazione controcorrente. Utilizzando il principio della catena genetica, interconnette il doppio passato tedesco: quello hitleriano a quello successivo dei cieli divisi, per spingersi in chiusura fino ai giorni nostri.

Qui occorre una precisazione. Diciamo subito che – ben di più che da noi sul fascismo – sulla barbarie nazista in Germania molto si è scritto, da Heinrich Böll a Günter Grass, da Peter Weiss a Heiner Müller, per non citare che gli autori più noti. Né va dimenticata l’ampia letteratura tematica sollecitata dall’urgenza di memoria del Sessantotto nella Germania di Bonn, una produzione che ha costituito un vero e proprio genere, catalogato come Suche nach dem Vater (Alla ricerca del padre): poesia e prosa di una gioventù innocente – in quanto cresciuta nel dopoguerra – ma che in opposizione a quella diffusa amnesia sociale alimentata dalla politica di Adenauer, chiedeva di far luce sulle responsabilità dei padri negli anni del nazismo.

E nella Germania riunificata? A onor del vero sia gli autori dell’est che dell’ovest hanno continuato a interrogarsi sul passato anche dopo la caduta del Muro, quando la tragedia nazista, a oltre quarant’anni di distanza, poteva essere considerata ormai alle spalle. Emblematica è la dolente domanda del poeta Hans Georg Bulla (n.1949): “Quale nome dovremo /faticosamente portare/ fin nell’altra vita sangue nelle unghie e piombo?”. In effetti l’indagine sul “dodicennio nero” è proseguita non solo attraverso la letteratura, in particolare col Familienroman, la memorialistica e la scrittura autobiografica, ma anche attraverso varie discipline, basti menzionare l’instancabile opera di ricerca storica di Goetz Aly, in parte disponibile anche in Italia, come il recente Zavorre. Storia dell’Aktion T4: l’«eutanasia» nella Germania nazista 1939-1945 (Einaudi, 2017). Una massa di testi, ripeto, imponente, tanto che negli ultimi anni in ambiente editoriale – all’estero beninteso – si era diffusa l’attesa di un cambio di registro, sembrando la vena del passato tedesco ormai obsoleta per un mercato internazionale sempre avido di novità.

Il male oscuro

Ma allora da cosa deriva il successo del Figlio della fortuna, un romanzo il cui motore narrativo è costituito appunto dallo spettro di un padre hitleriano – un industriale biecamente colluso col potere nazionalsocialista – come peraltro se n’erano letti e visti già tanti? Il fatto è che quel Vater, non a caso incastonato nel titolo originale, proietta la sua ombra sulla storia meno esplorata della Germania divisa, quella della Ddr. È vero che, grazie soprattutto alle edizioni e/o, gli autori provenienti come Hein da quel fronte hanno trovato ben prima del 1989 una larga diffusione anche in Italia, ma si trattava pur sempre di una narrativa al guinzaglio della censura, che difficilmente poteva descrivere la realtà quotidiana nella sua rigida concretezza. Certo, qualcosa affiorava, ma si prendevano semmai di mira i persistenti residui reazionari in una società che si voleva socialista – è il caso di La fine di Horn dello stesso Hein (1985) – altrove si lasciava trapelare un dissenso interno al sistema, o ancora un disagio esistenziale inscritto in remote figure mitologiche – un esempio tra i tanti: Cassandra di Christa Wolf (1983). Il figlio della fortuna è invece altra cosa. Passati i settanta, Hein si guarda indietro e scava sotto la sabbia del tempo. “Parlo di ciò che conosco”, ha dichiarato – e si vede. Il romanzo colpisce con un affondo inferto dall’interno l’apparato politico della Ddr fin dalla sua origine e nei suoi gangli più sensibili, mettendone in discussione la capacità di tutelare la progenie innocente. La colpa dei padri, infatti, viene innestata nella memoria anagrafica della generazione successiva, marchiandone la psiche fino a spegnerne l’impulso vitale. Una condanna che – qui sta il paradosso – trova la sua esecuzione proprio nella Ddr, ossia in quella repubblica antifascista per costituzione, energicamente denazificata dopo il 1945, e tuttavia intelaiata nelle inflessibili barriere ideologiche imposte dalla guerra fredda.

La storia, narrata in prima persona, è ambientata in una cittadina di provincia dell’est – una dimensione familiare all’autore, nato nel 1944 in Slesia ma cresciuto in Sassonia, non lontano da Lipsia. Konstantin, il protagonista, è un figlio della fortuna in quanto viene al mondo nel 1945, in tempo di pace. Bambino ingegnoso e curioso del mondo, tenta il volo nella vita. Ma è figlio di un feroce criminale nazista giustiziato in Polonia, uno stigma che gli resterà addosso per sempre, un inciampo primario, per il quale non esiste riabilitazione: “Il fascicolo sa tutto e non dimentica mai nulla, lo hanno inventato per questo”. Invano la giovane madre, ignara figura di donna borghese travolta dagli eventi, torna al suo cognome di ragazza per tutelare sé e i figli: nello “stato degli operai e contadini” alla vedova di un aguzzino non è concesso che il lavoro di domestica, mentre a Konstantin, benché scolaro modello, verrà negato l’accesso al liceo.

Hein, figlio di un pastore protestante, richiama qui una durezza biblica senza scampo: sorta di moderno Yahweh, lo stato socialista stringe i suoi cittadini in un patto di espulsione del male, fino a castigare nel nome del padre la progenie innocente. Una memoria a doppio taglio che usurpa l’infanzia di Konstantin, scardinandolo dal mondo circostante. Si rimette in moto, la macchina narrativa di Hein, ricalcando a suo modo le peripezie del romanzo di formazione, ed ecco il nostro ginnasiale affamato di Bildung sulla via del fuga. Con in testa il sogno teso di una nuova esistenza, Konstantin passa in maniera rocambolesca il confine e, anno 1960, si cala a Monaco tra le facoltose braccia dello zio Richard – glaciale fratello del criminale nazista, arricchitosi nella Baviera del dopoguerra.

La mistificazione della memoria

Parafrasando Benjamin, si potrebbe dire che Il figlio della fortuna mostra come il potere statale sveli sempre “nel diritto qualcosa di marcio”. Perché lo zio Richard incarna il volto nascosto della repubblica di Bonn, quello revanscista. In sintonia con il fronte antisovietico e le mire revisioniste dei nazisti sconfitti, Richard, appellandosi allo “stato di diritto” occidentale, interpreta la guerra di sterminio condotta da Hitler come una patriottica difesa della civiltà contro la barbarie bolscevica. E grazie alla sentenza di un “regolare tribunale tedesco”, carte alla mano, può dimostrare a Konstantin che suo padre “ha fatto solo il proprio dovere, come ogni tedesco”.

La costellazione dei personaggi mette in evidenza il solco ideologico che in quegli anni divideva con il paese le stesse famiglie. Da una parte Konstantin e la madre, dall’altra lo zio – all’unisono con Gunthard, il figlio maggiore del criminale nazista, un personaggio di secondo piano ma utile a marcare la discrasia. Tanto i primi sono di cuore generoso, quanto nei secondi lavora l’istinto proprietario. Gunthard soprattutto, triste sottaniero di fanciulle possidenti, è di quelli con la bocca a ventosa sul denaro – e nostalgico del passato regime. Il distacco di Konstantin da questo laccio di sangue avviene grazie a un intermezzo francese. Affamato di oblio, il ragazzo sogna di entrare nella Legione straniera. A Marsiglia, verrà invece accolto da Monsieur Duprais, un vecchio e paterno libraio – un partigiano, questo sì un vero patriota. Sono pagine di omaggio alla Résistance, innesco a un’autentica formazione politica di Konstantin: preludio a un ritorno a casa del protagonista sul crocevia del cielo diviso. Corre l’anno 1961, il muro frena “l’emorragia” verso occidente ma non quella burocrazia occhiuta e severa che continua a frugare nella genealogia del figliol prodigo, manovrando l’ombra della svastica paterna a seconda delle convenienze politiche. Alla fine farà carriera in provincia e sarà anche un buon insegnante, Konstantin, conoscerà l’amore e vedrà la riunificazione. E tuttavia il romanzo si chiude a cerchio con il respiro pesante della storia tedesca. Nella dissolvenza onirica di una narcosi, riemerge un tempo denso di detriti in giacenza, un teatro di rovine segnato dal malessere della memoria.

anna.chiarloni@unito.it

A Chiarloni è professore emerito di letteratura tedesca all’Università di Torino