Scritte brutte e violente eppur ribelli

di Massimo Vallerani

Armando Petrucci è stato un intellettuale anomalo nel panorama universitario italiano. Nato nel 1932, dopo la laurea ha lavorato nella biblioteca Corsiniana dell’Accademia dei Lincei di Roma e ha insegnato paleografia prima a Salerno, poi a Roma e infine alla Normale di Pisa. Nei primi anni di servizio all’università di Roma, nei turbolenti anni settanta, è stato a lungo impegnato nel sindacato e in tutti i movimenti di riforma “dal basso” dell’università, maturando molto presto una vocazione – assolutamente minoritaria (nel corpo docente) – per una funzione sociale dell’università, che avrebbe voluto aperta al territorio e realmente in grado di assorbire le istanze di formazione culturale delle classi “subalterne” come si diceva allora. Sembra il cliché del professore impegnato e contestario, ma così non era. Petrucci amava il suo lavoro perché gli consentiva di vivere la ricerca, l’impegno politico e il lavoro culturale con la stessa tensione ideologica: capire la funzione sociale degli strumenti culturali che lui studiava e padroneggiava con grande maestria, in primo luogo la scrittura.

Questo lo portò molto presto a riformulare l’oggetto della disciplina che insegnava, la paleografia, dedicata tradizionalmente allo studio delle grafie antiche. Il cuore delle sue ricerche era segnato infatti dalla convinzione assoluta che le capacità di definire la realtà e organizzarla in discorsi provvisti di senso grazie alla scrittura, non solo siano state monopolizzate, nel corso della storia, quasi esclusivamente dai ceti dominanti, ma che siano ancora oggi un formidabile mezzo di soggezione culturale e politica in mano ai gruppi di potere privilegiati. Un mezzo spesso violento e discriminatorio, in grado di rendere evidenti (e di mantenere) le differenze di classe. In breve tempo, Petrucci aveva trasformato una disciplina in un progetto, come si vede bene nella recente raccolta di saggi Scrittura, documentazione, memoria, curata da Attilio Bartoli Langeli (Anai 2018) che ripropone i principali saggi metodologici scritti dalla metà degli anni sessanta in avanti. Da questa convinzione profonda si dipana la matassa dei suoi interessi, mirabilmente riassunti in una seconda collettanea di recensioni e interventi, Scritti civili (Viella, 2019), curata dallo stesso Bartoli Langeli insieme ad Antonio Ciaralli e Marco Palma, amici e colleghi dell’autore. Gli interventi inziali, scritti tra il 1977 e il 1980, riflettono l’impegno politico di Petrucci nelle istituzioni. Le sue battaglie per l’università “aperta”, come si è detto, non suonano mai retoriche, ma pongono un problema ancora oggi ben vivo: la natura classista dell’istituzione universitaria, dedicata solo a quegli “studenti-studenti”, come Petrucci li chiamava, predestinati alla formazione superiore. Come non banali sono le sue preoccupazioni per la crisi delle biblioteche come luoghi aperti di scambio culturale (recensioni n. 15, 18 e 20), o per i livelli, sempre alti, di analfabetismo grafico degli italiani (19 e 22) segno evidente di un processo di diminuzione delle capacità espressive e critiche dei ceti più bassi. Intuizioni critiche ampiamente confermate dall’involuzione culturale degli ultimi due decenni.

Questo lo portò molto presto a riformulare l’oggetto della disciplina che insegnava, la paleografia, dedicata tradizionalmente allo studio delle grafie antiche. Il cuore delle sue ricerche era segnato infatti dalla convinzione assoluta che le capacità di definire la realtà e organizzarla in discorsi provvisti di senso grazie alla scrittura, non solo siano state monopolizzate, nel corso della storia, quasi esclusivamente dai ceti dominanti, ma che siano ancora oggi un formidabile mezzo di soggezione culturale e politica in mano ai gruppi di potere privilegiati. Un mezzo spesso violento e discriminatorio, in grado di rendere evidenti (e di mantenere) le differenze di classe. In breve tempo, Petrucci aveva trasformato una disciplina in un progetto, come si vede bene nella recente raccolta di saggi Scrittura, documentazione, memoria, curata da Attilio Bartoli Langeli (Anai 2018) che ripropone i principali saggi metodologici scritti dalla metà degli anni sessanta in avanti. Da questa convinzione profonda si dipana la matassa dei suoi interessi, mirabilmente riassunti in una seconda collettanea di recensioni e interventi, Scritti civili (Viella, 2019), curata dallo stesso Bartoli Langeli insieme ad Antonio Ciaralli e Marco Palma, amici e colleghi dell’autore. Gli interventi inziali, scritti tra il 1977 e il 1980, riflettono l’impegno politico di Petrucci nelle istituzioni. Le sue battaglie per l’università “aperta”, come si è detto, non suonano mai retoriche, ma pongono un problema ancora oggi ben vivo: la natura classista dell’istituzione universitaria, dedicata solo a quegli “studenti-studenti”, come Petrucci li chiamava, predestinati alla formazione superiore. Come non banali sono le sue preoccupazioni per la crisi delle biblioteche come luoghi aperti di scambio culturale (recensioni n. 15, 18 e 20), o per i livelli, sempre alti, di analfabetismo grafico degli italiani (19 e 22) segno evidente di un processo di diminuzione delle capacità espressive e critiche dei ceti più bassi. Intuizioni critiche ampiamente confermate dall’involuzione culturale degli ultimi due decenni.

Le 54 recensioni di libri coprono tutto l’arco di interessi di Petrucci paleografo, in dialogo con le migliori menti della sua generazione: le forme scrittorie collegate ai soggetti che le usano, le funzioni svolte dal messaggio scritto, in dialogo soprattutto con Giorgio Raimondo Cardona (14, 16, 45 e 51) ; i livelli di alfabetismo delle classi inferiori, attraverso i libri, nuovissimi per quegli anni, di Roger Chartier (11, 26, 32 e 39), Roberto Zapperi (6, 36, 37), Daniele Marchesini (31). Sono i frutti di un’eccezionale stagione di studi impostati sulla stessa lunghezza d’onda degli interessi di Petrucci: la violenta difesa corporativa della scrittura da parte della classi dirigenti, ma anche il valore politicamente aggressivo della scrittura usata da persone estranee ai ceti tradizionalmente abilitati al dominio del campo grafico. La scrittura era un’arma, ma un’arma a doppio taglio.

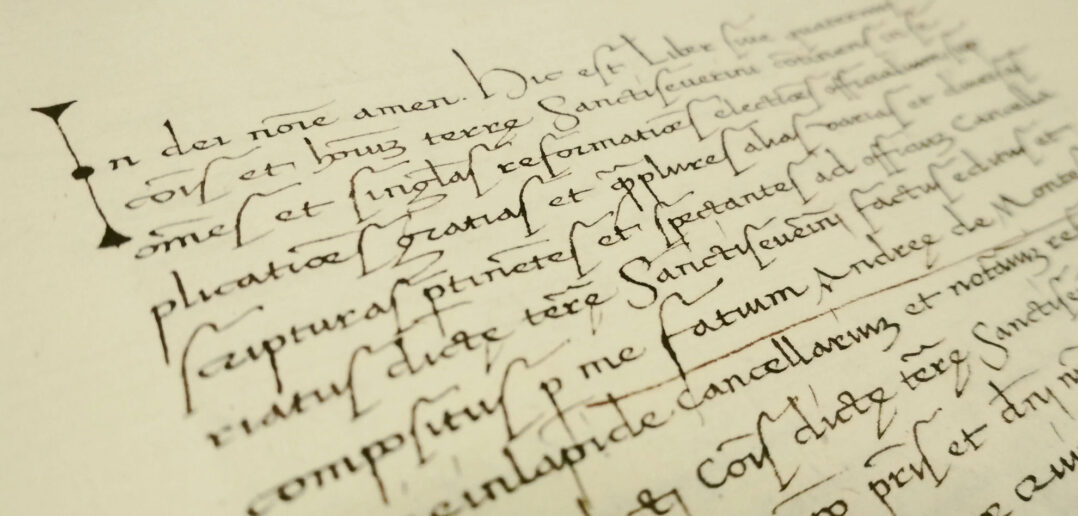

Petrucci aveva studiato a lungo le sottoscrizioni dei documenti altomedievali di laici poco o nulla litterati («Scriptores in urbibus» del 1992), aveva cercato con acribia le testimonianze scrittorie dei ceti popolari e per questo inevitabilmente eversive: cartelli infamanti con minacce e insulti, lettere private, manifesti politici, come le pasquinate romane, pericolosamente anonime e sboccate. Un insieme di testi (su cui aveva organizzato una famosa mostra a Roma nel 1982 su Scrittura e popolo nella Roma Barocca) che non a caso si trovano prevalentemente negli archivi giudiziari delle polizie moderne, allegati ai verbali dei processi. Lo scritto anonimo, di mano incerta e incolta, diventa facilmente un corpo del reato. Eppure proprio studiando questi “margini della scrittura” si scoprono terreni nuovi, come l’epistolografia e le scritture esposte. Alla prima, Petrucci ha dedicato un libro importante: Scrivere lettere. Una storia plurimillenaria. La lettera poteva diventare un gesto a suo modo rivoluzionario, perché pur rispondendo alle regole di un genere, aveva permesso un accesso alla scrittura più ampio e relativamente libero (visto la censura assai attiva negli stati novecenteschi) a masse popolari prima del tutto escluse dall’alfabetizzazione di base. Diverso il caso delle scritture esposte, che erano, invece, volutamente pubbliche. Dopo aver studiato le forme più ufficiali, fino alle lapidi funerarie (Le scritture ultime del 1995), Petrucci si era soffermato più volte sul fenomeno scrittorio “anomalo” dei graffiti urbani. Un interesse professionale e politico allo stesso tempo, perché le scritture esposte sono una forma di comunicazione non istituzionale, anzi anti-istituzionale e spontanea, animata da un esplicito intento disturbante. L’analisi delle scritte murali divenne così uno degli argomenti che affrontava con maggiore impegno.

Petrucci aveva studiato a lungo le sottoscrizioni dei documenti altomedievali di laici poco o nulla litterati («Scriptores in urbibus» del 1992), aveva cercato con acribia le testimonianze scrittorie dei ceti popolari e per questo inevitabilmente eversive: cartelli infamanti con minacce e insulti, lettere private, manifesti politici, come le pasquinate romane, pericolosamente anonime e sboccate. Un insieme di testi (su cui aveva organizzato una famosa mostra a Roma nel 1982 su Scrittura e popolo nella Roma Barocca) che non a caso si trovano prevalentemente negli archivi giudiziari delle polizie moderne, allegati ai verbali dei processi. Lo scritto anonimo, di mano incerta e incolta, diventa facilmente un corpo del reato. Eppure proprio studiando questi “margini della scrittura” si scoprono terreni nuovi, come l’epistolografia e le scritture esposte. Alla prima, Petrucci ha dedicato un libro importante: Scrivere lettere. Una storia plurimillenaria. La lettera poteva diventare un gesto a suo modo rivoluzionario, perché pur rispondendo alle regole di un genere, aveva permesso un accesso alla scrittura più ampio e relativamente libero (visto la censura assai attiva negli stati novecenteschi) a masse popolari prima del tutto escluse dall’alfabetizzazione di base. Diverso il caso delle scritture esposte, che erano, invece, volutamente pubbliche. Dopo aver studiato le forme più ufficiali, fino alle lapidi funerarie (Le scritture ultime del 1995), Petrucci si era soffermato più volte sul fenomeno scrittorio “anomalo” dei graffiti urbani. Un interesse professionale e politico allo stesso tempo, perché le scritture esposte sono una forma di comunicazione non istituzionale, anzi anti-istituzionale e spontanea, animata da un esplicito intento disturbante. L’analisi delle scritte murali divenne così uno degli argomenti che affrontava con maggiore impegno.

Il primo saggio relativo al tema era uscito nella Storia dell’arte Einaudi nel 1980, e fu subito segnalato su “Repubblica” da Italo Calvino, che ne lodava l’acutezza e la novità, ma si distaccava dalla lettura sostanzialmente positiva che Petrucci aveva dato delle scritte urbane disseminate sui muri delle città occidentali: di tutte le scritte, da quelle politiche – che ovviamente veicolavano un messaggio di rottura consapevole, rovesciando spesso il significato di testi ufficiali – a quelle brutte e banali delle tifoserie calcistiche, fino alle scritte gratuitamente offensive a sfondo sessuale. In questo Petrucci rimaneva uno storico “professionale”: non selezionava le fonti secondo il grado estetico del prodotto scrittorio, ma le catalogava, tutte, come oggetti parimenti meritevoli di analisi perché erano segno di una rivolta cosciente contro gli usi ufficiali dello spazio grafico. Per Calvino, quelle scritte erano violente perché imponevano con la forza il loro messaggio deprimente alla vista dei cittadini lettori, privati della libertà di scelta. Per Petrucci, quelle scritte erano interessanti proprio perché violente. Una violenza che non era solo nel messaggio, obiettivamente sgradevole, ma nel gesto: occupare uno spazio di scrittura (pubblico) di norma vietato alle espressioni grafiche non controllate dal potere e riservato alle istituzioni e al mercato (cartelli pubblicitari).

Spostare l’analisi dal risultato (estetico) al gesto (occupare uno spazio), non era solo un segno di attenzione al significato politico della scrittura, o un avallo ideologico a una pratica comunque rivoluzionaria (anche se spesso reazionaria nei contenuti come le scritte calcistiche); era anche l’esito inevitabile di una lunga pratica di studio che aveva sempre privilegiato le espressioni grafiche dei ceti subalterni esclusi dalla cultura grafica, dalle firme autografe delle carte dell’VIII secolo ai cartelli infamanti del Seicento romano. La “conquista” della scrittura gli sembrava, giustamente, un atto di valore politico maggiore rispetto alla conquista della lettura.

È questa, forse, una delle scoperte più importanti per la storia della cultura di quella stagione di ricerche: la separazione netta fra scrittura e lettura. Si poteva insegnare (poco) a leggere, mantenendo sempre il controllo della produzione di testi per le classi “popolari”, ma bisognava limitare la diffusione della scrittura, una tecnica complessa che da sempre segnava un fortissimo discrimine sociale, una traccia materiale e visibile delle diseguaglianze di ceto e di cultura. Scrivere male era/è un marchio, un segno indelebile della limitata capacità di coordinare la mente con il braccio e la mano, quindi di scarsa educazione, del poco tempo passato a scuola, dell’assenza di familiarità con l’uso della scrittura che caratterizza la sconfinata massa degli analfabeti o dei semialfabetizzati.

Eppure proprio quelle scritture incerte, tremolanti e fuori norma dei poco alfabetizzati “hanno forzato una barriera molto dura, hanno affermato il diritto di scrivere in una società in cui scrivere era un privilegio”, come ha scritto Bartoli Langeli in un libro molto amato da Petrucci (La scrittura dell’italiano, recensione n. 52). Rompere il privilegio con l’arma della scrittura, spesso approssimata e sgradevole, era lo sforzo agonistico di ribellione compiuto dalle classi tradizionalmente escluse dai luoghi del sapere. Petrucci ci mette davanti a questo paradosso, che ci coinvolge come lettori, come professionisti della scrittura e come insegnanti, dunque privilegiati per eccellenza. Tutti sono a favore dell’alfabetizzazione. Ma leggere le scritte “altre”, spesso brutte e violente, pone una sfida alle naturali autodifese del nostro privilegio. Ci interroga sulle ragioni profonde del nostro istintivo rifiuto del graffio osceno che imbratta i muri (o gli schermi dei nostri computer): ci urta di più la sua bruttezza o l’occupazione oltraggiosa di uno spazio che credevamo solo nostro?

massimo.vallerani@unito.it

M. Vallerani insegna storia medievale all’Università di Torino