Chiudere le porte non vuole dire chiudere gli occhi

di Santina Mobiglia

dal numero di giugno 2016

Kamel Daoud, scrittore algerino nato otto anni dopo l’Indipendenza e da vent’anni voce autorevole e graffiante del “Quotidien d’Oran” di cui è stato a lungo anche caporedattore, ha annunciato di chiudere con ogni attività giornalistica dopo le reazioni a un suo articolo sui fatti di capodanno a Colonia: già uscito, senza particolari risonanze, in Italia (“La Repubblica”, 10 gennaio 2016), è al momento della sua pubblicazione in Francia che Cologne, lieu de fantasmes (“Le Monde”, 31 gennaio 2016) ha suscitato polemiche infuocate. I fantasmi di cui parla, in attesa dell’accertamento dei fatti, sono quelli che l’immagine mediatica prodotta da quella notte gli avrebbero mostrato all’opera innanzitutto nelle teste degli occidentali: da un lato, a destra, la paura delle invasioni sulla base del “binomio barbaro-civilizzato”, dall’altro il senso di colpa che porta gli accoglienti a sottovalutare la diversità dell’altro di fronte alla quale, afferma, non si tratta di “chiudere le porte” ma neanche di “chiudere gli occhi”. Occhi che Daoud, passando ai fantasmi nelle teste dei presunti aggressori, non esita a puntare senza mezzi termini sulla “miseria sessuale del mondo arabo-musulmano”, sul “rapporto malato con la donna, con il corpo, con il desiderio”, portato a esasperazioni estreme dall’islamismo.

Di qui le accuse formulate in un testo collettivo da un gruppo di studiosi che gli imputano di riprendere, con approccio essenzialista, i più triti cliché orientalisti e persino di “sposare l’islamofobia” montante in Europa. E subito dopo le contro-accuse rivolte agli estensori non solo da critici del multiculturalismo, come il filosofo Pascal Bruckner, ma anche da molte voci diverse schierate a sinistra, come quelle del politologo Laurent Bouvet o della scrittrice franco-tunisina Fawzia Zouari, che ritorcono contro di loro l’essenzialismo orientalista rimproverato a Daoud: ad esserne viziati, controbattono, sono gli argomenti dei suoi detrattori, per il “culturalismo” implicito nell’abuso dello stigma di “islamofobia” in difesa di un amalgama al rovescio di tutte le componenti del mondo islamico, incluso l’islam politico, senza esitare a pronunciare quel verdetto contro chi, come Daoud, esprime invece un’altra tradizione, aperta e ribelle, che pure ha una lunga storia in quel mondo, come ricorda Jean Daniel sul “Nouvel Observateur”.

È in risposta alle amichevoli riserve espresse sul suo articolo da Adam Schatz, critico letterario americano, che Kamel Daoud, a conclusione di uno scambio di lettere, comunica la sua decisione di ritirarsi dal giornalismo per dedicarsi esclusivamente alla letteratura. Replicando con vigore alle critiche ricevute, dichiara non trattarsi di un’abdicazione, ma della scelta di continuare a esprimersi, come ha sempre fatto, su ciò che rifiuta nel suo paese, sottraendosi alla trappola mediatica delle coercizioni identitarie. Ciò che rivendica è il diritto di chi appartiene al mondo arabo-musulmano, o comunque postcoloniale, a esprimersi come individuo, libero di non essere tenuto a parlare sempre come espressione di una collettività presunta.

Daoud è un postcoloniale inquieto, che scombina le carte, movimenta i punti di vista reciproci tra ex colonizzatori ed ex colonizzati: nel caso in questione, affermazioni sulla condizione della donna o sull’islam teocratico, che nella sua terra suonano come una denuncia o provocazione culturale, ma che in Francia rischiano di alimentare il lepenismo, dovrebbero essere sottoposte ad autocensura o adeguate alle convenzioni del politicamente corretto? Il problema esiste. Perché ciò che infrange un tabù culturale sull’altra sponda del Mediterraneo ripropone, da questa parte, stereotipi razzisti diffusi e consolidati in molti ambienti. Daoud dice di voler rivolgersi ad altri, di aver cercato di sollecitare con le sue riflessioni gli ambienti aperti verso i migranti in cui teme che, per “carità culturale”, si tenda a declinare le responsabilità poste dall’accoglienza rispetto ai “valori da condividere” su questioni di libertà – femminile, religiosa – che considera cruciali per l’avvenire e per cui si batte nel suo paese. Va detto che il problema esiste anche dall’altra parte, perché non è la stessa cosa etichettare come islamofobo qualcuno che vive in Occidente o chi, come Daoud, in Algeria si era già attirato una fatwa di condanna a morte da parte di un imam salafita (contro cui sappiamo ora che, l’8 marzo scorso, è riuscito a far pronunciare dal tribunaledi Orano un’inedita sentenza, per ora di primo grado e da un magistrato donna, a proprio favore).

Daoud ribadisce di voler parlare un solo linguaggio, per testimoniare pensieri e sentimenti situati nella sua esperienza. Si potrebbe dire di lui quel che diceva un altro ribelle algerino, Kateb Yacine: “Io scrivo in francese per dire ai francesi che non sono francese”. Ma trae le conseguenze delle incomprensioni legate a una doppia non-appartenenza, a un’alterità inconciliata sui due versanti.

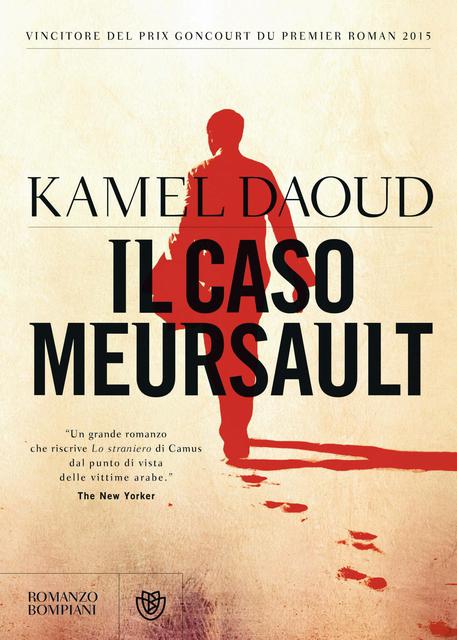

Quelli contestati sono temi da lui ripetutamente affrontati nei suoi interventi giornalistici, e temi non estranei neppure all’attività di scrittore con cui Kamel Daoud è giunto a una notorietà internazionale dopo la pubblicazione del suo primo romanzo, Il caso Meursault (ed. orig. 2014, trad. dal francese di Yasmine Mélaovah, pp. 130, € 16, Bompiani, Milano 2015), uscito in edizione originale francese prima in Algeria (Barzakh, 2013) e poi in Francia (Actes Sud, 2014), ora già tradotto in ventinove lingue. In genere la critica ha dato risalto al movente dichiarato che fa da filo conduttore della costruzione narrativa: l’intento, in chiave classicamente postcoloniale, di restituire un volto e un’identità all’arabo senza nome e senza storia ucciso sulla riva del mare da Meursault, il protagonista di Lo straniero di Camus, nella noia di un assolato pomeriggio algerino. Meno attenzione è stata dedicata al punto di vista del narratore, il fratello della vittima, che a settant’anni di distanza racconta e dà un seguito a quella storia lasciando trasparire un altro tema: quale identità? Quale il riscatto restituito ai tanti arabi anonimi di oggi nell’Algeria liberata dai colonizzatori?

Fin dall’incipit – “Oggi mamma è ancora viva”, che fa eco in dissonanza a quel celebre “Oggi la mamma è morta” – Il caso Meursault si presenta come una riscrittura, in un sapiente gioco di specchi, del romanzo di Camus, cui riconosce “quella lingua perfetta che taglia l’aria come un diamante” e la insegue facendone un modello di stile altrettanto asciutto, assertivo, acuminato. Su questa partitura rivisitata come l’opera potente ma incompiuta di un classico, scorre il contrappunto ostinato della contre-enquête, così recita il titolo francese, sulle parti lasciate in ombra dal romanzo di Camus.

È ancora una volta un lungo monologo del protagonista narratore che, in un bar di Orano, di fronte a un anonimo e silente interlocutore, ripercorre la propria vita segnata per sempre dal gesto di Meursault, suo antagonista e insieme suo doppio. Cresciuto dopo la morte del fratello con una madre distrutta e vendicativa, “iniziata al piacere malsano di un lutto senza fine”, in una notte sotto la luna, nei primi giorni dell’Indipendenza, il protagonista uccide a colpi di pistola un francese incontrato per caso, con un gesto altrettanto gratuito di quello di Meursault, per “restituzione”, per ristabilire un equilibrio rompendo l’assurdo legame che lo tiene prigioniero. Ma i due fantasmi, di Meursault e del fratello, continuano a inseguirlo. In una complessa tessitura di rimandi tra passato e presente, tra situazioni e personaggi dei due romanzi, la narrazione mette in scena un dramma storico fitto di corrispondenze simboliche con gli entusiasmi e le delusioni dell’Algeria indipendente, “affezionata al suo martirio” come la madre del protagonista. Che, da vecchio, riflette sulla trappola della violenza come scorciatoia dei liberatori, trasmessa in eredità sotto il vessillo di una reinventata identità arabo-islamica che lo assedia e lo fa sentire, questa volta lui, “straniero” nella sua terra. E il sole che irrompeva implacabile sul Meursault di Camus esce di scena nell’insistita oscurità dei paesaggi notturni, che ricordano piuttosto il Camus della Peste, insieme ai segni di una sua ricomparsa nel contagio minaccioso dell’islamismo.

Su queste tracce possiamo vedere una saldatura tra Il caso Meursault e il “caso Daoud”, ancora una volta nell’identità inconciliata postcoloniale dello scrittore, schiacciato tra due culture come era capitato, nella lotta anticoloniale, a Camus, anche lui inviso e messo sotto accusa da entrambe le parti per essersi posto fuori dagli schieramenti: quel Camus nel cui romanzo Daoud dice di aver trovato “Uno specchio teso alla mia anima e a colui che sarei diventato in questo paese, fra Allah e la noia”. È significativo che proprio la figura di Camus sia tornata al centro di molte riflessioni sulla vicenda algerina, come in quelle di Assia Djebar che, in Bianco d’Algeria (il Saggiatore, 1998), trova nella sua voce inascoltata, prima che a parlare fossero solo le armi, un monito rispetto alla lunga scia di violenze che avrebbero continuato a insanguinare la storia del suo paese, dalle lotte interne al fronte anticoloniale fino a quelle della guerra civile divampata negli anni novanta. Guerra che coincide con l’età adulta di Daoud e con la sua maturazione politica: “una guerra civile feroce contro gli islamisti e un ribaltamento del paese nel disastro”, scrive su un settimanale francese in un articolo (L’Algerie invisible, “Le 1”, 1 luglio 2015) in cui ne vede la prosecuzione latente nell’immobilismo attuale, basato sul compromesso di una “riconciliazione nazionale” tra il regime e gli islamisti (“io vi lascio le strade e mi prendo i pozzi di petrolio”), elevati a custodi della “morale sociale” e dell’arabismo in versione islamica in una divisione di ruoli – implicita fin dalla lotta per l’indipendenza – che perpetua un potere poliziesco e non lascia spazio al processo democratico di una società plurale. (Ad una messa a fuoco della componente identitaria islamica nel movimento nazionalista algerino, a lungo trascurata dagli osservatori occidentali, è dedicato un capitolo del recente libro di Jean Birnbaum, Un silence religieux. La gauche face au djiadisme, Seuil, 2016).

“Io racconto la mia epoca” ripete spesso Daoud, testimone spiazzante e ostinato del paradosso di quella che chiama “autocolonizzazione”, costruita dai decolonizzatori sul culto di un mitico passato che imprigiona il futuro dei decolonizzati. C’è un rifiuto del vittimismo, in Kamel Daoud, che ricorda il libro-testamento di Samir Kassir (L’infelicità araba, Einaudi, 2006) nel mettere in guardia dalla perdita dei valori universali come prezzo da pagare nel paesaggio postcoloniale. Dove non vorrebbe dover vivere da “straniero”.

santina.mobiglia@gmail.com

S Mobiglia è saggista e traduttrice