Tra disertori, sciamani, mendicanti e scrittori falliti

di Matteo Fontanone

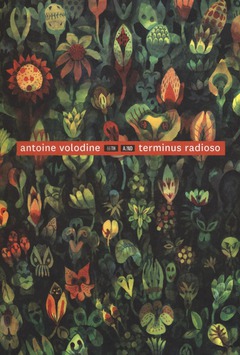

Su Antoine Volodine, negli ultimi mesi, si è detto molto. L’uscita di Terminus radioso per 66thand2nd, giovane casa editrice romana, ha acceso più di un riflettore sull’universo post-esotico del francese, facendo da traino per la riscoperta della sua letteratura. Inserito nella nouvelle vague letteraria messa insieme da Carlo Mazza Galanti sul «Tascabile», Volodine è uno scrittore originale ed eclettico, a modo già canonizzabile: nel mare magnum dei tanti autori pubblicati, la sua è una voce nitida e un progetto letterario complesso.

Di solito il primo dato curioso che emerge quando si legge qualcosa su di lui, è che Volodine pubblica per eteronimi: da un singolo individuo, come fossero scissioni della mente, si generano più individualità autoriali, ognuna delle quali è dotata di una parola autonoma e indipendente dalle altre. Lo stesso «Antoine Volodine» potrebbe essere un eteronimo, soltanto un po’ più in vista degli altri tre accreditati come suoi: Manuela Draeger, Elli Kronauer e Lutz Bassmann. È una strategia volta a confondere le acque, un maquillage iperletterario che ha in sé una certa fascinazione per la sineddoche e risponde a un’esigenza specifica: Volodine complica i passaggi di produzione e ricezione della sua opera con la finalità di costruire un genere nuovo. Impresa complicata di per sé, figuriamoci se la penna dietro cui si celano gli interpreti, alla fine, è una sola.

Il genere in questione si chiama post-esotismo, e l’insieme delle sue linee più evidenti forma la campana sotto cui si collocano tutti i libri di Volodine, o almeno quelli che abbiamo modo di leggere in Italia. La vicenda si complica già dalle basi, quindi con la definizione delle unità di spazio-tempo. Il dove, innanzitutto: il mondo si sta esaurendo, sconvolto probabilmente da un’ultima guerra atomica che ha posto fine alla civiltà umana per come la si conosceva. Sparsi qua e là, i relitti delle vecchie centrali nucleari, centrali tanto in Terminus radioso quanto in Angeli minori, la raccolta di quarantanove narrat edita nel 1999 e pubblicata dall’Orma nel 2014. La toponomastica serve a poco, ora che l’umanità è giunta al suo crepuscolo. O meglio, la toponomastica è stata reinventata – grande peculiarità dell’autore, che elabora di continuo tassonomie su autori post-esotici, piante, fiori, paesi – ma in ogni caso non c’è quasi più nessuno a conservarne la memoria. I personaggi di Volodine sono disertori, sciamani, vecchie immortali, mendicanti e scrittori falliti che si trascinano tra le steppe, gli altipiani infiniti, le città in rovina e gli inesauribili scenari mentali di chi è in grado di costruirli; anche la distinzione tra sogno e realtà non ha più senso, ora che non si capisce nemmeno se gli ultimi superstiti facciano fatica a morire, siano già morti o vivano un eterno presente nell’immaginazione di qualcuno.

Il genere in questione si chiama post-esotismo, e l’insieme delle sue linee più evidenti forma la campana sotto cui si collocano tutti i libri di Volodine, o almeno quelli che abbiamo modo di leggere in Italia. La vicenda si complica già dalle basi, quindi con la definizione delle unità di spazio-tempo. Il dove, innanzitutto: il mondo si sta esaurendo, sconvolto probabilmente da un’ultima guerra atomica che ha posto fine alla civiltà umana per come la si conosceva. Sparsi qua e là, i relitti delle vecchie centrali nucleari, centrali tanto in Terminus radioso quanto in Angeli minori, la raccolta di quarantanove narrat edita nel 1999 e pubblicata dall’Orma nel 2014. La toponomastica serve a poco, ora che l’umanità è giunta al suo crepuscolo. O meglio, la toponomastica è stata reinventata – grande peculiarità dell’autore, che elabora di continuo tassonomie su autori post-esotici, piante, fiori, paesi – ma in ogni caso non c’è quasi più nessuno a conservarne la memoria. I personaggi di Volodine sono disertori, sciamani, vecchie immortali, mendicanti e scrittori falliti che si trascinano tra le steppe, gli altipiani infiniti, le città in rovina e gli inesauribili scenari mentali di chi è in grado di costruirli; anche la distinzione tra sogno e realtà non ha più senso, ora che non si capisce nemmeno se gli ultimi superstiti facciano fatica a morire, siano già morti o vivano un eterno presente nell’immaginazione di qualcuno.

L’immortalità è il trait d’union che collega lo spazio al tempo, categoria che nella letteratura di Volodine viene stressata, ridefinita, distrutta. Prendiamo Terminus radioso, ad oggi l’opera a più ampio respiro dell’autore francese: i fatti narrati si svolgono nel futuro, questo è certo, ma quale futuro? Un kolchoz sperduto nella foresta alimentato da una pila radioattiva i cui effetti rendono i pochi coloni immortali, un treno di soldati che vagano anni, secoli, millenni alla ricerca di un campo di prigionia a cui consegnarsi talmente è insopportabile l’inedia, uno stregone dispotico che probabilmente è responsabile di tutto questo enorme scenario, l’ha creato lui in sogno e ora lo amministra come il suo piccolo teatro di marionette. La concezione di realtà del magma post-esotico, sembra dire Volodine, non dev’essere per forza quella del nostro universo.

La storia su cui si innervano i narrat di Angeli minori, d’altronde, è la migliore conferma di questo principio: in un ospizio immerso nella taiga, delle vecchie immortali riescono a innescare la vita umana a partire da qualche pezzo di stoffa. Will Scheidmann è il figlio – nipote – di questo parto collettivo e sciamanico, eppure delude le aspettative con cui era stato generato: le vecchie gli chiedevano di rintuzzare i focolai di comunismo e di far rifiorire l’umanità a partire da una nuova politicizzazione delle masse e lui, per tutta risposta, ristabilisce il sistema capitalistico tra i pochi superstiti che ancora abitano il mondo. Una volta scoperto il tradimento, le vecchie prendono in custodia il figlio degenere e gli sentenziano un’esecuzione che, tra processo e tentativi di fucilazione andati a vuoto, dura centinaia di anni. Durante questo non-tempo imbevuto di oblio, Will si ingrazia le sue potenziali esecutrici raccontando dei narrat, gli stessi raccontati da Volodine. Ogni capitolo di Angeli minori, insomma, dobbiamo immaginarcelo raccontato due volte: una oralmente da Will, la seconda per iscritto, ed è così che è arrivato a noi. Le due voci si sovrappongono, i due livelli di finzione si mescolano nella più completa promiscuità, le strutture narrative si nascondono in un gioco, l’ennesimo, da cui traspare un tocco letterario senza eguali. I due piani del racconto procedono in simultanea, con Will che narra di sé man mano che la sua situazione evolve stancamente verso la fine, nell’istante in cui le sue parole prendono corpo diventa lui stesso oggetto del suo declamare: «E allora si metteva a improvvisare un ventiduesimo monologo, impossibile da sintetizzare […] e io impastavo quella prosa nello stesso spirito delle precedenti, tanto per me quanto per voi, mettendovi in scena per preservare la vostra memoria dall’usura dei secoli».

Una letteratura come questa sta in piedi soltanto se è in grado di precipitare il lettore nelle sue atmosfere più fosche, renderlo partecipe dello strazio, calarlo – ed è in questo passaggio che lo sforzo di Volodine si fa capolavoro – nella condizione mentale per cui la morte è un desiderio, un punto fermo definitivo, una chimera da inseguire per liberarsi dalle oppressioni del non-spazio e del non-tempo. La vita eterna è la condanna con cui lo stregone Soloviei incarcera Kronauer, protagonista di Terminus radioso, nella sua mente: colpevole di aver sedotto una delle sue figlie, il malcapitato disertore perderà ogni residuo umano in uno stato precario che di certo non si può ascrivere alla vita ma non combacia nemmeno con il nulla definitivo della morte: è il Bardo, una dimensione a sé stante cadenzata dalle litanie rapsodiche di Soloviei, che spia i suoi prigionieri assumendo le sembianze di un corvo. Nell’opera di Volodine la fine viene accolta come una liberazione, è l’epilogo a lungo desiderato, il capolinea di ogni estenuante capacità percettiva, anche se ridotta all’osso.

Il senso della sua letteratura Volodine lo tramanda nella raccolta Scrittori, più un saggio programmatico sul post-esotismo e sui sistemi narrativi da lui costruiti che una raccolta di racconti vera e propria. Pubblicato in Francia nel 2011 e tradotto nel 2013 da Clichy, lo stesso editore che ha portato in Italia Undici sogni neri dell’eteronimo M. Draeger, presenta sette profili di altrettanti autori post-esotici, frutto ovviamente dell’immaginario di Volodine. All’interno del libro circolano in forma liquida numerosi rimandi, batteri e scorie provenienti dalle altre opere dell’autore, non importa se già pubblicate o ancora in nuce: basti pensare ai «corvi neri posseduti da sciamani» inventati dallo scrittore Mathias Olban nella prima sezione del romanzo, prefigurazione di quel Terminus Radioso che uscirà in Francia soltanto nel 2014. Attraverso le vicende disgraziate di sette autori legati a doppio filo con la morte, Scrittori sistematizza l’ideologia letteraria di Volodine e la incardina nel segno della resistenza. La scrittura è un atto futile, deprecabile, disprezzato. Gli scrittori sono dei reietti, antitetici a ogni forma di successo o accettazione, privi di un pubblico e spesso internati o messi ai margini. Eppure, a fronte di tutto ciò, gli scrittori resistono, veri e propri baluardi post-esotici esposti a ogni sorta di intemperia. La resistenza è strenua e non conosce il confine tra la vita e la morte, ma è completamente denaturata da ogni forma di eroismo o coraggio: si resiste perché non c’è altro da fare, perché la letteratura, se non altro per abitudine, è rimasta l’unica via percorribile. Maria Trecentotredici, ad esempio, dopo la morte è persa nella grande oscurità e non trova nient’altro di meglio da fare che tenere una lezione a un ipotetico uditorio: può durare pochi minuti o centinaia di secoli, ma la sua voce, fino alla dissoluzione completa, continua a risuonare. Volodine non dà risposte, mai, la sua resistenza è piuttosto un atto fideistico o disperato che non esce mai dalla finzione narrativa, un’ossessione scrittoria e immaginifica che in Europa pochi altri coltivano al suo livello. È lui stesso a fornire una definizione della sua letteratura, filtrandola attraverso un commento all’opera di Bogdan Tarassev, protagonista del quinto profilo: «È un mondo chiuso, costruito a partire da una realtà quotidiana talmente distorta da non poter più essere trasposta. Bisogna prenderlo per quello che è, e non vedervi una rappresentazione simbolica del nostro».

matteo.fontanone@gmail.com / Twitter: @matteofontanone

M Fontanone è critico letterario