L’azzardo metodologico delle analogie necessarie

recensione di Adelino Zanini

dal numero di ottobre 2015

Angus Deaton è un economista scozzese. Ha ottenuto il Premio Nobel per l’Economia 2015

Angus Deaton

LA GRANDE FUGA

Salute, ricchezza e origini della disuguaglianza

ed. orig 2013, trad. dall’inglese di Paola Palminiello

pp. 381, € 28

Il Mulino, Bologna 2015

Lavoro importante, ben scritto, chiaro, problematico, capace di affrontare le questioni connesse alla diseguaglianza presente nelle società odierne senza ricorrere a geremiadi e senza indulgere in moralismi vieti. I giudizi dei recensori dell’edizione americana del libro di Angus Deaton sono stati per lo più concordi. Oggetto d’indagine è la “grande fuga” del genere umano dalla deprivazione e dalla morte precoce, dunque, l’insieme delle azioni e delle iniziative con cui uomini e donne sono riusciti, generazione dopo generazione, a rendere le proprie esistenze meno aspre e dure, aprendo la strada a chi sarebbe venuto dopo di loro. Meno aspre, cioè migliori in termini comparati, tenendo conto che fuggire dalla miseria non significa solo possedere più denaro, potere d’acquisto, bensì anche, e soprattutto, disporre di una salute migliore e di migliori aspettative di vita per sé e per i propri figli.

Lavoro importante, ben scritto, chiaro, problematico, capace di affrontare le questioni connesse alla diseguaglianza presente nelle società odierne senza ricorrere a geremiadi e senza indulgere in moralismi vieti. I giudizi dei recensori dell’edizione americana del libro di Angus Deaton sono stati per lo più concordi. Oggetto d’indagine è la “grande fuga” del genere umano dalla deprivazione e dalla morte precoce, dunque, l’insieme delle azioni e delle iniziative con cui uomini e donne sono riusciti, generazione dopo generazione, a rendere le proprie esistenze meno aspre e dure, aprendo la strada a chi sarebbe venuto dopo di loro. Meno aspre, cioè migliori in termini comparati, tenendo conto che fuggire dalla miseria non significa solo possedere più denaro, potere d’acquisto, bensì anche, e soprattutto, disporre di una salute migliore e di migliori aspettative di vita per sé e per i propri figli.

La “grande fuga” descrive quindi un processo già realizzatosi in occidente (perché illuminismo, rivoluzione industriale, teoria microbica delle malattie, sono eventi occidentali) e i cui effetti si sono certamente diffusi nel mondo intero; un processo che non può essere analizzato adeguatamente senza riconoscere che la storia del benessere sin qui raggiunto può essere narrata solo abbracciando l’insieme di fattori che hanno reso la vita migliore e sempre più degna di essere vissuta. Un processo, infine, che non coincide affatto con la storia della ricchezza, a cui sia da affiancarsi quella della diseguaglianza a essa relata. Non solo perché la ricchezza non può essere espressa ricorrendo semplicemente a indicatori economici (la cui valenza è peraltro spesso parziale, quando non tecnicamente dubbia), quanto perché la storia del progresso è anche storia intessuta di diseguaglianze e generata dalla spinta proprio da esse impressa.

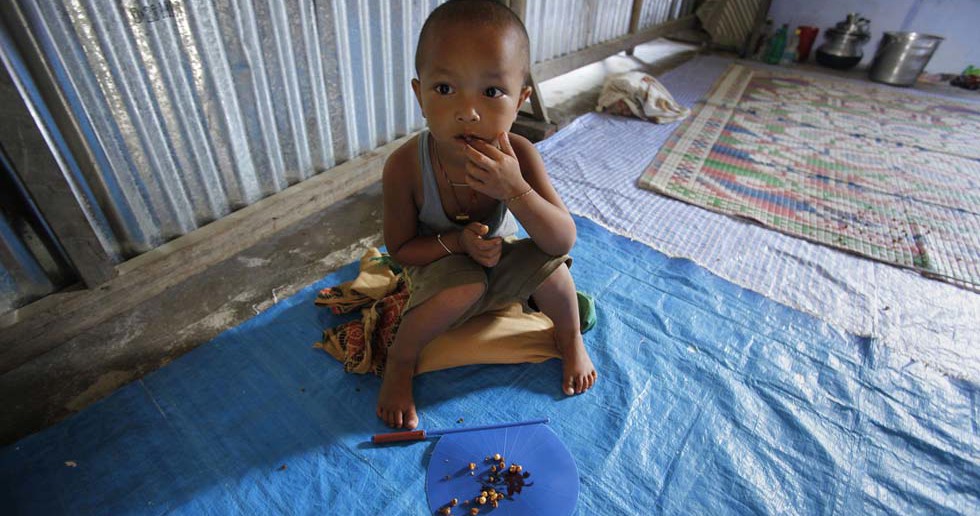

La “grande fuga” rappresenta altresì un modello: che il processo possa ripetersi è infatti auspicabile – osserva Deaton –, quantunque nient’affatto certo. Si può cioè sperare che l’indigenza incoraggi il desiderio sempre presente di fuggire e la ricerca di “sistemi nuovi per colmare i divari, se non altro perché l’esistenza di persone non indigenti dimostra che la deprivazione non è inevitabile”. E sebbene il pianeta sia oggi immensamente più disuguale di quanto fosse trecento anni fa, nessuno potrebbe avanzare la bizzarra idea che si stesse meglio quando si stava tutti peggio. La palese assurdità di un tale paradosso balzerebbe agli occhi quando si considerasse, ad esempio, che nessun paese registra oggi una mortalità infantile pari a quella degli anni cinquanta del secolo scorso e che un bambino “che nasca oggi in Cina o in India (paesi che nel 2005 contavano insieme più di un terzo della popolazione mondiale e quasi la metà di quella più povera) può aspettarsi di vivere rispettivamente per 73 e 64 anni”, considerazione la cui rilevanza si mostra quando ci si riferisca, ovviamente, al numero di abitanti del pianeta, non al numero di paesi.

Perché, tuttavia, la qualità di vita dei paesi più poveri non è cresciuta più rapidamente di quella dei paesi più ricchi? Perché le conoscenze epidemiologiche acquisite e divulgate da metà Ottocento in poi non sono bastate a generare una catena di “fughe”? Detto in breve, all’evoluzione del reddito – la quale spiega molto, ma non tutto, rispetto ad esempio al controllo dei vettori che trasmettono malattie e alla razionalizzazione dei sistemi atti a bloccarli – non è necessariamente legata la diffusione delle conoscenze, i loro frutti in campo medico, la consapevolezza di ciò che è necessario fare e di chi dovrebbe farlo – per tacere della volontà di farlo, ossia della scala di priorità politiche di un determinato paese, del livello di democrazia in esso presente, della corruzione diffusa o meno, etc. A fare la differenza è quindi la conoscenza partecipata, il suo impiego, la sua diffusione. Fattori certo non disgiungibili dalla povertà, ma neppure vincolati alla sola crescita, i cui benefici, del resto, si possono distribuire in modi differenti entro lo stesso paese.

Perché, tuttavia, la qualità di vita dei paesi più poveri non è cresciuta più rapidamente di quella dei paesi più ricchi? Perché le conoscenze epidemiologiche acquisite e divulgate da metà Ottocento in poi non sono bastate a generare una catena di “fughe”? Detto in breve, all’evoluzione del reddito – la quale spiega molto, ma non tutto, rispetto ad esempio al controllo dei vettori che trasmettono malattie e alla razionalizzazione dei sistemi atti a bloccarli – non è necessariamente legata la diffusione delle conoscenze, i loro frutti in campo medico, la consapevolezza di ciò che è necessario fare e di chi dovrebbe farlo – per tacere della volontà di farlo, ossia della scala di priorità politiche di un determinato paese, del livello di democrazia in esso presente, della corruzione diffusa o meno, etc. A fare la differenza è quindi la conoscenza partecipata, il suo impiego, la sua diffusione. Fattori certo non disgiungibili dalla povertà, ma neppure vincolati alla sola crescita, i cui benefici, del resto, si possono distribuire in modi differenti entro lo stesso paese.

Ciò richiede la necessaria accortezza nell’interpretazione delle interrelazioni tra i dati, e in ciò Deaton porta un contributo notevole. All’incessante problematicità può però conseguire anche una sorta di circolo vizioso, come accade, ad esempio, quando l’autore, dopo molte pagine di raffinate analisi, sottolinea, con illuministico stupore, il fatto che molti cittadini africani antepongono, ancor oggi, la lotta alla povertà o alla disoccupazione allo stato di salute, dimostrando di non avere “ancora compreso che la fuga è possibile o che accedere a cure sanitarie di qualità può essere una via verso la libertà”. Questo perché il modello “grande fuga” non funziona là dove la volontà di fuggire non sia sorretta dalla conoscenza; quest’ultima, tuttavia, richiede a sua volta adeguate strutture, per le quali sono necessari tempo, denaro, democrazia e conoscenza. D’altra parte, se così non fosse, non si potrebbe dire quello che Deaton dice, ossia che un “mondo migliore produce un mondo di differenze; le fughe creano diseguaglianze”.

Ebbene, a chi sia riuscito di fuggire incombe una responsabilità verso coloro che sono rimasti indietro? A livello di singolo paese, la disuguaglianza può “orientare o incoraggiare coloro che sono rimasti indietro”, ma può diventare così profonda “da inceppare la crescita e compromettere il funzionamento stesso del sistema economico”. Del resto, nemmeno l’uguaglianza delle opportunità “conduce necessariamente a risultati indiscutibilmente conformi a giustizia”, giacché è la disuguaglianza a essere d’ostacolo alla realizzazione di opportunità eguali e i due fenomeni tendono a procedere insieme, come mostrano gli Stati Uniti, ove peraltro tali opportunità sono lungi dall’essere effettivamente tali. A livello globale, comunque, le sperequazioni maggiori sono dovute in larga parte alle differenze tra paesi. Quindi, il quesito sopra posto andrebbe riformulato, al fine di comprendere “se sia davvero opportuno curarsi della disuguaglianza nel mondo, ed eventualmente perché”.

Al riguardo, prima osservazione da farsi, secondo Deaton, è che non esistono istituzioni di governo sovranazionali a cui i cittadini debbano lealtà e le quali siano dunque tenute a “correggere le diseguaglianze internazionali che dovessero apparire ingiuste”. La stessa misurazione di tali disuguaglianze tra paesi diversi non è statisticamente realizzata o affidabile. Non di meno, istituzioni internazionali quali l’Organizzazione mondiale del commercio e la Banca mondiale sono artefici di politiche che incidono sui redditi di molti abitanti del pianeta. Si può quindi concludere che “la loro capacità di fare del bene o causare danni rappresenta di certo una buona ragione perché le si incarichi se non altro di monitorare la distribuzione dei redditi”.

Monitorare non equivale però a intervenire per aiutare. Di nuovo, un vero e proprio circolo vizioso – dilemma, dice l’autore – si profila, giacché, se in un determinato paese povero le condizioni indispensabili allo sviluppo fossero presenti, gli aiuti non sarebbero necessari; se invece le condizioni locali fossero avverse alla crescita, gli aiuti sarebbero inefficaci. Ma c’è di più: secondo Deaton, gli aiuti allo sviluppo risultano per lo più inutili allo scopo, perché non è loro fine quello di eliminare la povertà globale. Nella maggior parte dei casi, a indirizzarli sono infatti gli interessi di politica estera (e/o commerciale) dei paesi donatori. Non poca importanza hanno poi la diversione dei fondi messa in atto dai paesi riceventi, i conflitti burocratici tra agencies internazionali e, di nuovo, l’effetto paradosso che le politiche di sostegno internazionale potrebbero generare. Non è infatti del tutto chiaro se nel corso degli ultimi cinquant’anni gli aiuti abbiano sostenuto o ostacolato la lotta alla povertà. A non funzionare, in sostanza, sarebbe la cosiddetta “concezione idraulica”, secondo cui gli aiuti che defluiscono dai paesi ricchi dovrebbero assicurare a quelli poveri un’opportunità certa di sviluppo. Viceversa, spesso risultano essere addirittura causa di turbamento del funzionamento delle istituzioni locali, quando non una minaccia esplicita alla democrazia presente nei contesti più promettenti.

Il quesito circa l’opportunità di curarsi o meno della disuguaglianza nel mondo pare perciò essere parte indisgiungibile del problema. Semplicemente, non tocca “a noi” intervenire, nessuno ci ha affidato quest’incarico, osserva Deaton. Dobbiamo farci da parte, lasciare che i paesi poveri se la cavino da soli, smettere di fare ciò che ne ostacola la “fuga”. Tesi discutibile, non necessariamente condivisibile o, viceversa, sacrosanta e coraggiosa? Forse, anche una tale domanda sarebbe francamente riduttiva rispetto alla problematica ricchezza del libro di Deaton. La questione da sollevarsi sembra casomai un’altra. Quale che sia l’efficacia retorica del modello “grande fuga” e per quanti siano gli aspetti morali a cui esso semplicemente si sottrae, non può sfuggire l’azzardo metodologico che implica. Che non è dovuto tanto al non saper prevedere il modo in cui altre “fughe” si produrranno (come osservato dallo storico economico John Parman), quanto al più semplice fatto di trascurare del tutto ciò che comporta il “salto di paradigma” implicito nell’ipotizzare, analogicamente, che esse possano ripetersi “là”, poiché già una volta sono state possibili “qua”. Una sorta di “occidentalismo”, o un più banale attaccamento alla potenza evocativa del film di John Sturges?

a.zanini@univpm.it

A Zanini insegna filosofia politica all’Università politecnica delle Marche