Un porta parola di autori diversi

di Ida Merello

dal numero di luglio-agosto 2018

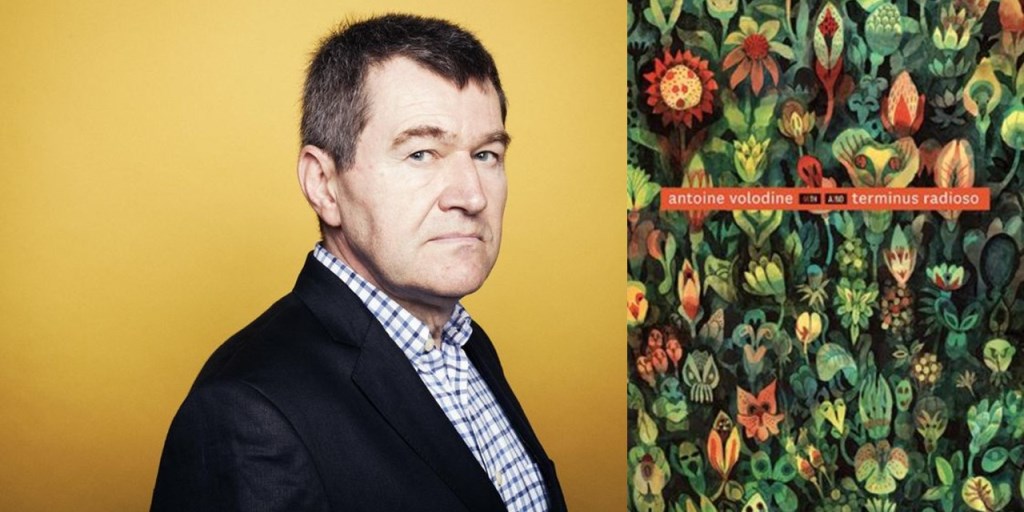

Antoine Volodine ha appena presentato al Salone del Libro di Torino Gli animali che amiamo (ed. orig. 2006, pp. 177, € 15, 66thand2and, Roma 2017): era con lui la traduttrice, Anna D’Elia, che per le medesime edizioni aveva già tradotto nel 2016 Terminus radioso (Prix Médicis 2014). Anche se ormai il ruolo del traduttore è sempre più di primo piano, in veste para-autoriale, nel caso delle traduzioni di Volodine ciò appare particolarmente accentuato per le intenzioni dell’autore stesso.

Antoine Volodine è infatti soltanto uno dei tanti eteronimi di scrittura di colui che si definisce un porta parola di autori diversi: Elli Kronauer, Manuela Draeger, Lutz Bassmann; ciascuno dei quali ha al suo attivo opere per cui dovrebbe risultare stilisticamente identificabile. Un po’ come se Pessoa avesse affidato la sua scrittura solo agli eteronimi, nascondendo il proprio nome. Questo rende ancora più complesso il compito del traduttore, necessariamente attento a diversificare le diverse sfumature di stile. La difficoltà è resa ancora maggiore per l’apertura frequente dei testi a un ventaglio di voci, dove altri “portavoce” si alternano in “narrat”.

“Narrat” per Volodine significa “istantanea che fissa (come su una lastra) una situazione di conflittuale contiguità tra realtà e memoria, tra immaginario e ricordo” e Anna D’Elia ha scelto di tradurlo con “zaconti”. In un’intervista spiega di volersi richiamare così a un sapore medievale; mentre in Angeli Minori il traduttore Albino Crovetto (L’orma, 2016) ha mantenuto il termine “narrat”, per eliminare ogni suggestione di meraviglioso o di immaginario in narrazione oniriche che ogni voce propone come reale per sé. Ciascuno ha la sua parola, che allude a realtà sconosciute come gli oggetti cui si riferisce o pratiche quotidiane che restano sfocate. Il porta parola è lì per riportare anche realtà non sue, trasferite nella propria lingua che a sua volta non è precisamente la nostra. L’altra scommessa da vincere per il traduttore è quindi quella di mantenere al testo un sapore di traduzione, senza cadere perciò nella trappola di rendere più familiari nel proprio contesto nomi e oggetti che risultano altrettanto misteriosi in francese.

Questo gioco di sfaccettature, che può sembrare barocco e concettuale, predisposto per favorire l’analisi accademica (come è il caso di non pochi autori contemporanei), in Volodine e nel suo complesso corale rafforza la testimonianza del disagio dovuto a una condizione umana “postuma”. La tela di fondo è un mondo postatomico, avvolto nelle ceneri di una catastrofe, dove ancora pulsano segnali di creature umane, animali o mutanti, persino forse extraterrestri o frutto di un rituale magico/sciamanico. È questo il post-esotismo, categoria di genere cui Volodine ha dedicato anche le sue lezioni (Il post-esotismo in dieci lezioni, lezione undicesima, ed. orig. 1998, trad. dal francese di Anna D’Elia, pp. 112, €16, 66thand2nd, Roma 2017, Gallimard, 1998). Se da principio lo scrittore era stato inserito tra gli autori di fantascienza (vincendo un premio per Rituel du mépris, Dumoël, 1986), in seguito la categoria del post-esotismo, brandita per radunare tutti gli eteronimi, è stata accolta come una delle più forti espressioni del romanzo contemporaneo. Difficile aggiungere “francese”: il carattere transnazionale è evidente, mentre la scelta di utilizzare parole appartenenti in apparenza ad altre lingue (ad altri mondi?), fa risultare la lingua a sua volta straniata.

Terminus radiosus e Gli animali che amiamo

Anche per la ricerca delle influenze, del resto, come è naturale nella società globale, non si può far riferimento a una sola letteratura. Per quanto riguarda Volodine, si potrebbe ragionare a lungo, passando dalla fantascienza russa allo Stalker di Tarkovskij fino al realismo magico del romanzo sudamericano (Volodine tra l’altro è anche traduttore dal portoghese, con Ana Isabel Sardinha). Se al realismo magico si può accennare, qui si tratta comunque di una magia in bianco e nero, dove ogni colore, ogni elemento pittoresco è scomparso, per lasciare spazio alle voci più sotterranee del dolore, al brusio dei vinti, che sperano sempre in una rivoluzione dell’umanità – dei principi etici dell’umanità – contro la dittatura. Cosa che, ogni volta, si avvera impossibile.

Mentre i nuclei di potere rimasti, sopravvissuti allo sfascio di catastrofi atomiche, continuano a esercitare il loro dominio sulla terra, nel lezzo dei rifiuti industriali e organici, nel resto di edifici crollati o fatiscenti, la resistenza fatica a radunarsi. È difficile superare la barriera del sospetto: gli esseri che si incontrano non sanno se fidarsi gli uni degli altri. Per loro è difficile anche trovare una lingua. Non solo una lingua comune, ma semplicemente un linguaggio organizzato, che vada al di là di allusioni enigmatiche, indeterminatezza o balbettii. Volodine e i suoi eteronimi danno spazio a esseri animali o umani, vivi, semivivi o morti, alla ricerca di un contatto, di un punto di organizzazione, che forse non esiste. Il contrasto tra le forme dà luogo ad accostamenti grotteschi, che suscitano il riso come le maschere espressioniste, senza cancellare l’ossessione dello spleen che accomuna tutti. Difficile per un traduttore rappresentare l’ostacolo, mostrare con abilità i limiti dei parlanti, riproporre nella propria lingua realia inesistenti. Per questo Anna d’Elia per Terminus radioso aveva chiesto l’aiuto di Volodine nella traduzione dei nomi delle piante mutanti, ottenendo carta bianca, purché rispettasse il gusto della deformazione e dell’alterazione presente in francese, in un gioco comico e grottesco che sembra rimandare a Rabelais, più sanguigno del gusto metaforico e compositivo di nomi di piante in Hélène Cixous o dei virtuosismi di Chevillard.

Con gli Animali che amiamo (in francese Nos animaux préférés) Anna D’Elia si è trovata di fronte a un’impresa improba: la necessità di reinvenzione applicata all’intero testo, dove animali immaginari, minuziosamente descritti nelle loro particolarità anatomiche misteriose e indecifrabili, devono essere riproposti in italiano mantenendo lo stesso tipo di suggestione, nella direzione cioè di un’analoga impressione generale.

Nel panorama abituale di una condizione post-esotica, ossia di una terra guaste come nel regno del Re Pescatore, dove la specie umana è in estinzione, i laghi sono di bitume e gli esseri vivono in condizioni di prigionia, o sopravvivenza moribonda, la successione di personaggi si articola in una sorta di partitura basata sull’identità e la variazione ritmica e speculare. Così Wong, l’elefante che rifiuta l’accoppiamento con le umane in cerca di discendenza, apre il volume e lo chiude, con la trasformazione di un rifiuto violento in una comprensione, al momento stesso del proprio atto di morte. Balbutiar, il mollusco dotato di carapace del secondo racconto, che “si svegliò in una situazione pressoché disperata, il che lo mise di cattivo, cattivissimo umore (de très, très mauvaise humeur)”, ritorna più avanti, dopo la Shaggå delle sette sirene, preceduto da un esergo, e con un crescendo sullo stesso tema: “Il re Balbutiar si svegliò in una situazione pressoché disperata, il che lo mise di tremendo, tremendo, tremendissimo umore (très, très, très exécrable humeur)”.

Quando compare l’ultima volta, è incastonato in una cornice che allude alle Mille e una notte, e propone la chiave di lettura non solo degli Animali che amiamo, ma della corale del post-esotismo: “Le belle leggende in uso nei suoi luoghi sembravano indistinte, infinite variazioni su un medesimo tema, quasi si fosse trattato di un unico ricordo ripetuto e consunto sino all’osso. In un lampo, lei intravide un senso, una ragion d’essere cogente in quell’irritante ripetizione, in quell’identità curiosamente osservabile, poi il lampo finì. La sua intuizione si dissolse e svanì”. La nota ribattuta, nelle sue variazioni comiche, deformate e drammatiche, è la nota della corale del post-esotismo: al lettore sta di intuire la ragione cogente di quella ripetizione.

ida.merello@gmail.com

I Merello insegna letteratura francese all’Università di Genova