Si pensa sempre alla voce da rendere mai abbastanza alla voce da ascoltare

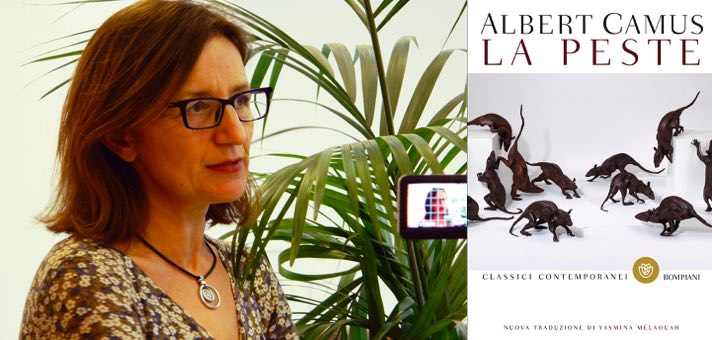

di Yasmina Melaouah

Parigi, dicembre 2016, casa di Esther, Al Café Palette ci sono andata apposta, tornando a casa, l’ultima sera che ero a Parigi. Verso le otto la terrasse era quasi piena, e ho trovato un tavolo dentro, ma affacciato sull’angolo tra rue de Seine et rue Callot, un tavolo come sempre piccolissimo su cui stavano a malapena il bicchiere di Chablis e il computer aperto. Mi pulsava il cuore di una felicità insensata. Perché era l’ultima sera, e proprio quel giorno avevo scoperto per caso che Camus veniva lì, a bere con un amico, il poeta René Char. Rileggevo la mia traduzione, le pagine in cui si racconta dei funerali durante la peste, sentivo sferragliare i tram che sulla corniche di Orano portavano – alla fine dell’epidemia – il loro triste carico di morti. Mi sembrava che essere lì e leggere lì, anche solo per il tempo di vuotare il bicchiere e intirizzire dal freddo, fosse un piccolo, segreto rito propiziatorio. Portavo il mio povero lavoro al cospetto di Camus, perché mi dicesse che potevo farcela, che potevo lasciarlo andare, che andava tutto bene.

Parigi, luglio 2017, casa di Maurizia. Otto mesi dopo, libro finalmente uscito, sono di nuovo a Parigi, e ascolto il podcast di uno speciale di France Culture dedicato a Camus. In un incontro del febbraio del 1958 con gli esuli repubblicani spagnoli – che da sempre sono nel suo cuore di bambino cresciuto nei quartieri poveri di Algeri con la madre vedova di origine spagnola – con la voce che qua e là sembra spezzarsi per l’emozione, parla del suo mestiere di scrittore e pronuncia una frase che corro a trascrivere sul bloc notes: “Ho cercato in modo particolare di rispettare le parole che scrivevo, perché attraverso di esse volevo rispettare coloro che potevano leggerle, e che non volevo ingannare.” E capisco allora come un’evidenza semplicissima la natura del cruccio sordo che mi ha accompagnato fedelmente per tutta la traversata della Peste, quella minaccia di naufragio che incombeva prima ancora che prendessi il largo: rispettare le parole, non ingannare. Lo sa qualunque traduttore, lo sa sempre, ma ci sono libri che ti chiamano a un rigore più spietato, perché parlano a nome di tutti, perché la voce che accompagna il lettore non è semplicemente quella di un protagonista. La voce che avevo cercato non era – solo – la voce del dottor Bernard Rieux, ma la voce della città Orano, la voce della comunità degli uomini colpita dal flagello della peste. Qualunque comunità di uomini, qualunque flagello. Si era trattato, per me, in tutti i mesi di corpo a corpo con il romanzo, di ascoltare pazientemente quella voce. Cercarla in fondo a tutto quello che da quarant’anni questo romanzo aveva detto, fatto, risuonato dentro di me. Per questo ho vagato in preda all’irrequietezza, come una traduttrice nomade ho abitato case altrui sperando che fossero il più vuote possibili, ho cambiato tavoli, finestre, scorci di cielo, per far saltare tutta l’enorme incrostazione d’amore e di studio, di esperienza privata e di letture critiche che come un persistente rumore di fondo intorbidivano quella voce che volevo ascoltare e – poi – dire. Alla fine del percorso, capivo.

Nizza, luglio 2016. Il 23 luglio 2016 passo da Nizza in treno diretta al Collegio dei traduttori di Arles, dove conto di cominciare a lavorare alla traduzione. Sono trascorsi nove giorni dalla strage di Nizza, un giorno dalla strage al centro commerciale di Monaco di Baviera e rileggo La peste. Di fronte a me una ragazza tedesca incinta posa sulle ginocchia la sua copia di “Elle”, che leggeva seria, concentratissima, e versa una lacrima minuscola. È solo una piccola goccia di pianto, che prima le incorona appena gli occhi, per diventare poi un pianto più tenace, silenzioso ma tenace, senza singhiozzi. Il volume della Pléiade mi trema fra le mani, quasi pulsasse del dolore che racconta in sintonia con il sobrio denso dolore della ragazza. Che oggi è il dolore del mondo, il pianto della città degli uomini devastata dalla peste.

Arles, Collège International des Traducteurs littéraires, luglio-agosto 2016. Leggo la notte, nel silenzio fresco della mia stanza, e mi commuove ancora, dopo quarant’anni, il bagno notturno di Rieux e di Tarrou. Lavoro nella biblioteca, la finestra aperta sul chiostro porta voci di turisti e stormire di alberi: fisso la prima frase, cincischio a lungo, irresoluta, intorno alle primissime parole :“une ville ordinarie” . Sono troppo vecchia per cedere alla triste pigrizia del solito calco, “città ordinaria”, ma quanta fatica mi costa quest’occhio fattosi con gli anni più aguzzo solo per mettermi nell’angolo, con tutta l’impotenza della mia sterile lucidità. È un aggettivo importante, ordinaire, che tornerà, discreto e tenace, nel corso del romanzo, forse a dirci qualcosa del romanzo stesso, della voce pudìca, volutamente sobria, programmaticamente restia agli abbellimenti come alla china facile del pathos. Per questo il mio è un cincischiare angoscioso: non solo la luce spietata dell’incipit, ma la consapevolezza di sfiorare una di quelle parole totem, uno di quei nodi cruciali della tessitura del romanzo. Per giunta sono subito alle prese con una ripetizione, troppo vistosa per essere sfuggita dalla penna di Camus: sacre, sempre, sono le ripetizioni (che fanno la musica segreta, il disegno arcano di un testo) e questa doppiamente.

Quando il mattino dopo penso che l’impresa sarà quella di trovare le parole più nitide, più pure, il notiziario di France Info mi apprende dell’uccisione del prete a Rouen. Ripenso a un bel film del 2010, Uomini di Dio, sull’assassinio dei monaci della comunità di Tibhirine nel 1996, e in questo cerchio assurdo torno al decennio nero dell’Algeria. E mi sembra allora che, dall’interno di questo romanzo così denso e così sobrio in cui ho la sensazione di vivere, si possa avere una lente implacabile e nitida per leggere qualunque paesaggio devastato dall’orrore.

Un’immagine del film di Xavier Beauvois “Uomini di Dio”

Ordinaire? L’inizio, con la lunga premessa sulla natura della città di Orano, su come lì si vive, si ama e si muore non mi era mai piaciuto molto, mi era sempre sembrato troppo astratto, e solo adesso capisco che serve ad accordare la musica del romanzo alla voce di una collettività e che il narratore parlerà sempre a nome di Orano. Cerco di avvicinarmi a quella voce, e devo spogliarmi della fretta e della ricerca degli effetti facili. Dopo qualche ora di lavoro faccio una pausa e visito un po’ di mostre di fotografia, passeggio sotto il cielo blu lustrato dal mistral e penso a quanto rende chiari e saldi questo continuo spazzare del vento. Torno in biblioteca felice, pronta ad affrontare il primo morto di peste, il portiere Michel. Mi accorgo che le parole della malattia, i verbi dei gesti medici di Rieux (i noduli durcis, gli ascessi crevés) spesso tornano a descrivere la sensibilità scorticata del medico stremato dalla fatica: la malattia domina tutto, organizza gesti e sentimenti, detta le metafore. Ogni parola è sacra: non tradire, non ingannare. Sono stremata anch’io, per il rigore necessario che mi impongo e per la continua lotta con le infinite incrostazioni depositate su questo romanzo. Non usa mai la parola romanzo, il narratore, ma chronique, cronaca. Da questo il tono, la misuratezza della lingua, che a tratti sembra persino avere qualcosa di polveroso, polvere di archivi, di verbali, di atti. Ma nel senso più alto del termine: verbali come luoghi della parola di uomini di buona volontà per i quali il modo migliore per combattere la peste è fare diligentemente il proprio lavoro, al servizio della comunità.

E poi c’è la commozione: pagine in cui lo strazio degli amanti separati rompe le dighe di pudore, scardina la tenuta asciutta e quasi notarile che Camus ha voluto per la sua cronaca. Accompagnare quel pathos con il ritmo, inseguire con orecchio più fine la musica di quelle pagine, e nient’altro, nessuna sbavatura, non una parola di troppo. Rileggo decine e decine di volte, e decine e decine di volte ho le lacrime agli occhi.

Isola di San Pietro, settembre 2016, casa di Paola. Riapro il file, dopo dieci giorni di pausa a camminare nelle Cévennes. Solito tentennare, ma il mio passo si è ormai fatto più saldo. Mi dico che a un libro bisogna soprattutto voler bene, così il tuo gesto quando sgrana le parole in cerca di quella giusta è delicato come una carezza. Volergli bene come a un figlio, a un bambino. Parlo con Paola delle libertà che ci si prende, traducendo, della necessità della sintesi, perché il senso di ogni frase non è mai la somma del senso di ogni parola, è questo, più qualcosa d’altro, che sta tutto nella maniera in cui quelle parole sono ordinate: la loro musica. Occorre che una frase porti la traccia dell’ascolto profondo ma abbia – alla fine, solo alla fine – il coraggio di andare sola, con la sua musica, umilmente. Sulla nave del ritorno finisco la biografia di Todd, cullata da un mare di grandi onde morbide. “Trop jeune” le parole della madre alla notizia delle morte di Camus, il 13 gennaio 1960.

Milano, casa, fine novembre 2016. Il cono di luce sulla stampata posata sulla scrivania e intorno il buio. Le voci del cortile ora tacciono e dalla finestra socchiusa entra solo il mormorio della notte. Tremo ancora un po’, ma adesso quasi sorrido.

y.melaouh@gmail.com

Y Melaouah è traduttrice