La resa dei dialoghi rivela le differenze

intervista a Stella Sacchini di Eloisa Morra

dal numero di novembre 2016

Prima di diventare una nota traduttrice di autori moderni si è formata come filologa bizantina. Come è nata la prima passione, e quanto ha influito nel determinare il suo futuro di traduttrice?

Sono cresciuta giocando tra gli scaffali di una biblioteca e leggendo tutti i libri della collana per i più piccoli della Mondadori, la Gaia Junior, via via che mia madre, una filologa classica, li ordinava. Più di tutti, però, amavo “I classici del mistero”, la serie “Vampiretto” della Salani e le storie ispirate alla mitologia greca. In terza elementare vinsi una gara di lettura e la maestra mi regalò, come premio, Proserpina e Plutone della Editrice Piccoli, collana “Miti e Leggende”. Ricordo ancora la copertina, molto beardsleyana: una bellissima Proserpina in riva al mare, con la veste cerulea e i lunghi capelli d’oro increspati dal vento, che stringe al petto una festa di fiori d’ogni colore. Forse è nata lì la mia passione. Dalla primavera e dall’estate rubate a Plutone, dalla terra che muore nelle lacrime di Cerere, da quel grido disperato di madre: “Proserpina, torna a casa, torna da tua madre!”. Tornare dall’Ade si può, questo l’avrei scoperto solo tanto tempo dopo, grazie alla traduzione.

Primo Levi scriveva che “il traduttore è il solo che legga veramente un testo, lo legga in profondità, in tutte le sue pieghe, pesando e apprezzando ogni parola e ogni immagine, o magari scoprendone i vuoti e i falsi”. Tradurre Martin Eden ha confermato il suo orizzonte di attesa, o ci sono stati elementi stilistici che non si aspettava?

Al traduttore può capitare di tradurre libri da lui proposti oppure di tradurre libri proposti dalla casa editrice. Martin Eden è un romanzo che mai avrei proposto. Perché London è un gigante e la sua scrittura nerboruta e battagliera mi faceva paura, nel senso letterale del termine. London è un narratore vagabondo che ha attraversato il suo tempo senza mai porre limiti alla sua vita e alla sua fantasia, e tradurlo pone drammaticamente il traduttore di fronte a tutti i suoi limiti, lessicali, linguistici, culturali e umani. Tradurre Martin Eden costringe il traduttore a scavare, più che mai, nella lettera, e scavare nella lettera significa vincere i limiti del proprio lessico, scoprire la ricchezza della propria lingua, quel grande serbatoio di parole che troppo spesso lasciamo inesplorato per pigrizia, o per quieto vivere. Lo costringe a non ricondurre ogni cosa all’ovvio e alle sue anguste conoscenze, lo costringe a inquietare la frontiera, a rispondere alla parzialità della propria lingua con un passaggio di confine. Il traduttore conosce molto bene l’arte di perdere, the art of losing: parte sempre verso il fallimento, dice Ortega y Gasset, e “prima di entrare nella lotta porta già la tempia ferita”. Mai, come per questo romanzo, sono entrata nella lotta con la tempia ferita, e andando avanti con la traduzione le ferite non si sono rimarginate, tutt’altro. Ho continuato (e continuo) a perdere sangue, perdere energie, perdere fiducia, perdere lucidità. Insomma, perdere. Ma, come diceva l’amatissimo Pavese, “la lezione è sempre quella: buttarsi a capofitto e saper portare la pena”. Come un moderno Sisifo. Malinconico e felice.

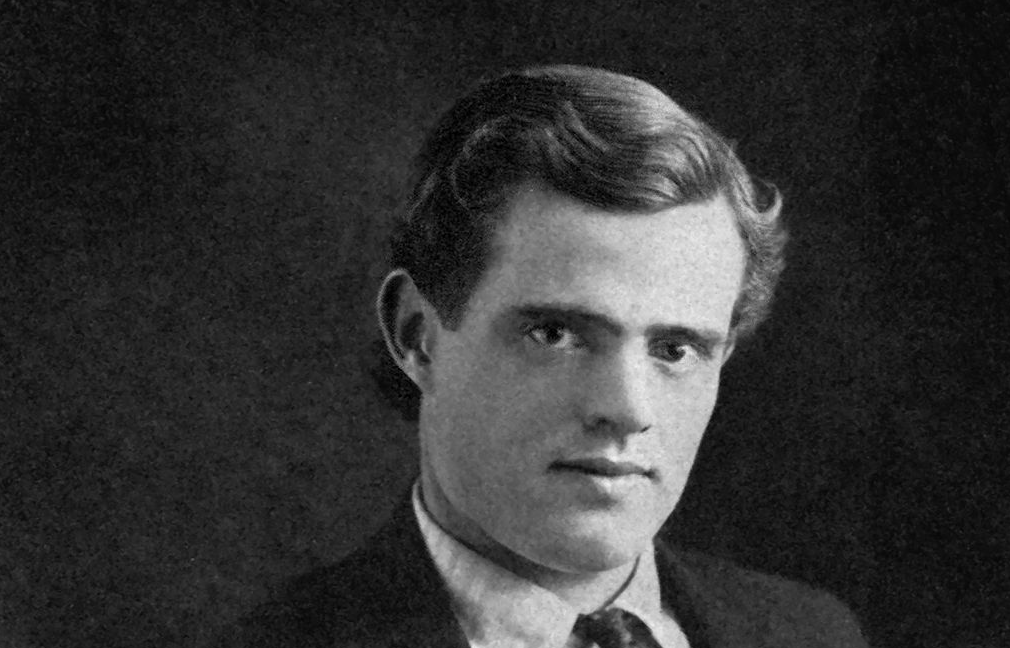

Jack London – 1903

Quali sono state le maggiori difficoltà che ha incontrato? Aver tradotto in precedenza altri classici americani, penso soprattutto a Tom Sawyer, è stato d’aiuto?

Le difficoltà che ho incontrato (e incontro) traducendo Martin Eden sono innumerevoli. Prima fra tutte, la resa delle variazioni di registro nei dialoghi. Va restituita non solo la variazione diastratica o sociale, che fa sì che personaggi appartenenti a una stessa collettività differiscano nel modo di parlare sulla base di alcune loro caratteristiche intrinseche (giovani/vecchi, abitanti della città/della campagna, ceti sociali bassi/alti, istruiti/non istruiti). Ad esempio, la sorella di Martin, Gertrude, parla diversamente da Ruth, o dal professor Caldwell. In questo caso, mi è stato utilissimo aver tradotto, un paio di anni fa, un romanzo come Le avventure di Tom Sawyer, in cui ho dedicato particolare attenzione alla resa della straripante oralità del linguaggio di Tom e dei suoi amici e alle frequenti incursioni nel dialetto locale. Per rendere questa forte oralità ho attinto alle risorse dell’italiano neo-standard, al linguaggio colloquiale e popolare, nel tentativo di proporre alcuni accorgimenti linguistici capaci di marcare la differenza di registro. Ad esempio, ho privilegiato la costruzione paratattica a scapito della costruzione ipotattica, ho sistematicamente evitato congiuntivi e condizionali composti, ricorrendo alle congiunzioni che reggono l’indicativo o magari “girando” le frasi così da ottenere degli indicativi che non risultassero troppo fastidiosi. Tutto questo, come dicevo, mi è stato molto utile traducendo la lingua di Gertrude, di suo marito, del primo Martin, delle ragazze della classe operaia. Ma qui, rispetto al romanzo di Twain, ho dovuto stare bene attenta a rendere anche la variazione diafasica del linguaggio, che fa sì, per esempio, che lo stesso personaggio parli in modi diversi in base al contesto sociale e alla situazione comunicativa: Martin, pur commettendo una quantità spropositata di strafalcioni, parla in modo più sorvegliato e innaturale quando è a casa Morse, in un contesto alto-borghese, mentre “si sbraca” e utilizza un linguaggio più rozzo, sgrammaticato, naturale, vivo, quando è a contatto con le persone del suo ceto, ad esempio la sorella Gertrude.

Altra difficoltà è riconducibile all’evoluzione del protagonista, Martin Eden, alla sua ardente battaglia per elevarsi dal suo stato e alla sua ansia esplicita di riscatto, di scalata sociale. La sua evoluzione sociale e culturale (da marinaio a scrittore) corrisponde a una trasformazione interiore e non meno a un cambiamento linguistico. Martin è un personaggio inafferrabile, tanto è rapida e impetuosa la sua metamorfosi personale, e altrettanto impetuosa e rapida e inafferrabile è l’evoluzione della lingua che usa. Jack London è stato il poeta del movimento e della strada, e la sua lingua non è da meno.

Le è capitato di rivolgersi a traduzioni precedenti?

L’ho fatto soltanto quando avevo ormai superato la metà del romanzo. Con una voce così potente e virile (come lui stesso ama definire lo stile del suo Martin Eden), per quanto possa far paura, è meglio restare soli, almeno all’inizio. Appoggiarsi a chi ci ha preceduto è una tentazione fortissima, ma il rischio è di venir schiacciati, prima di tutto dalla voce dell’autore, e poi da quella dei suoi tantissimi traduttori. Di venir schiacciati senza averne colto fino in fondo la spaventosa bellezza. Ma in un paio di occasioni sono andata a vedere come alcuni miei “predecessori” avessero reso certi passi particolarmente ostici, soprattutto uno: al capitolo sette Martin è a casa di Ruth e a un certo punto la ragazza gli elenca tutti gli errori che fa mentre parla. Tradurre gli errori non è cosa facile, perché non si può trasferirli “alla lettera” nell’altra lingua. Ad esempio, la doppia negazione in inglese è un errore (dice Ruth a Martin: “you say ‘never helped nobody’. ‘Never’ is negative. ‘Nobody’ is another negative. It is a rule that two negatives make a positive. ‘Never helped nobody’ means that not helping nobody, they must have helped somebody”), mentre in italiano è usata e sovente rafforza la negazione. Ecco perché non è possibile tradurre “alla lettera” un errore, ma bisogna inventarsi un errore nuovo, degno dell’originale. Ecco, in una vecchia traduzione, ad esempio, ho trovato che le quattro pagine che contengono questa parte di dialogo sono state tagliate. Non ci sono proprio. Che non sia impresa facile tradurle nessuno lo mette in dubbio, ma tentare si deve, perché di quell’uno che vive anche nella sua prima cultura come pluralità, ovvero del testo originale, il traduttore è responsabile. E questo senso di responsabilità lo autorizza a rendere possibile l’impossibile (come dice Riccardo Duranti, amico caro e grande maestro), cioè tradurre.