Contro le scuole e contro l’idea di sviluppo

di Paolo Bertinetti

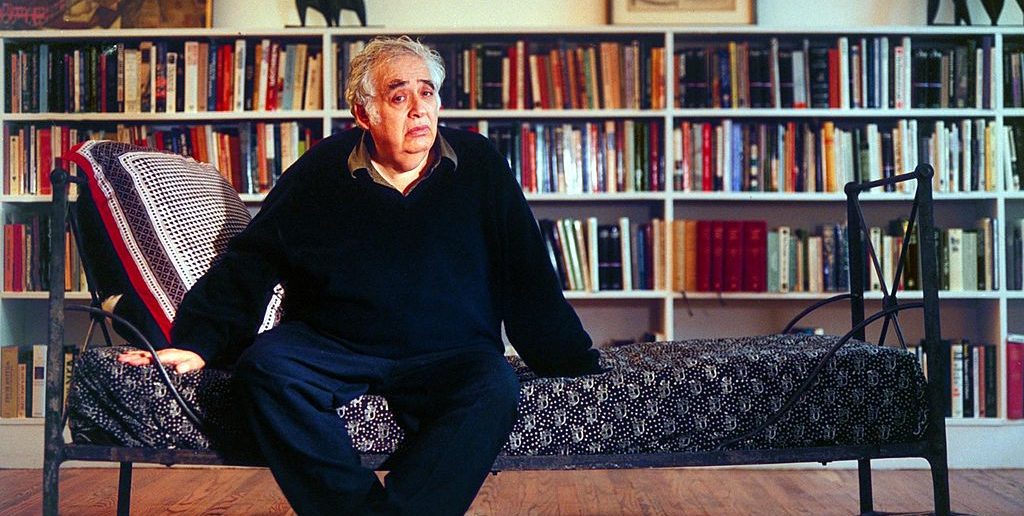

Alla morte di Harold Bloom tutti i giornali, anche quelli più estranei al mondo della cultura, hanno ospitato ampi necrologi che rendevano omaggio al “titano della critica letteraria americana”. Giusto omaggio, al di là delle diverse valutazioni che possono essere date del suo lavoro di critico e di studioso.

Bloom era nato nel Bronx da una famiglia di ebrei ortodossi emigrati dalla Russia, nessuno dei quali imparò mai a leggere l’inglese. Lui sì. E, giovinetto, dalla lettura della poesia yiddish passò a quella dei maggiori poeti inglesi e americani, per specializzarsi poi in studi letterari alla Cornell University e a Cambridge. Il suo atteggiamento nei confronti della letteratura, oggetto di studi di grande raffinatezza critica, non era affatto elitario. Anzi, attraverso decine di saggi da lui scritti o coordinati, Bloom ha operato incessantemente per rendere accessibile al “comune lettore” i maggiori scrittori e le più importanti scuole di pensiero della cultura occidentale. Si racconta che avesse una velocità di lettura straordinaria, che gli consentiva di leggere centinaia di libri all’anno. Ma ogni anno, nel periodo estivo, ritornava a rileggere lo stesso libro, Il Circolo Pickwick di Dickens: per rinnovare il piacere della lettura di un capolavoro di humour e felicità narrativa e per coerenza critica. Nel suo fondamentale saggio Il canone occidentale (1994, Bompiani, 1996) ha infatti scritto che “nessun romanziere dell’Ottocento è stato più robusto di Dickens, la cui ricchezza d’invenzione rivaleggia quasi con quella di Shakespeare”. Il canone occidentale, oggetto di accese baruffe critiche, è stato il saggio con cui Bloom ha portato a termine un lungo percorso di riflessione critica sul senso e sul valore della letteratura. Formatosi sotto il magistero del pensiero critico di T. S. Eliot, ben presto volle staccarsene per poter liberamente affermare il proprio pensiero critico: le idee di Eliot “mi mandavano su tutte le furie e contro di esse ho lottato con tutte le mie forze”, proclamò nella Conclusione elegiaca del suo Canone.

Bloom era nato nel Bronx da una famiglia di ebrei ortodossi emigrati dalla Russia, nessuno dei quali imparò mai a leggere l’inglese. Lui sì. E, giovinetto, dalla lettura della poesia yiddish passò a quella dei maggiori poeti inglesi e americani, per specializzarsi poi in studi letterari alla Cornell University e a Cambridge. Il suo atteggiamento nei confronti della letteratura, oggetto di studi di grande raffinatezza critica, non era affatto elitario. Anzi, attraverso decine di saggi da lui scritti o coordinati, Bloom ha operato incessantemente per rendere accessibile al “comune lettore” i maggiori scrittori e le più importanti scuole di pensiero della cultura occidentale. Si racconta che avesse una velocità di lettura straordinaria, che gli consentiva di leggere centinaia di libri all’anno. Ma ogni anno, nel periodo estivo, ritornava a rileggere lo stesso libro, Il Circolo Pickwick di Dickens: per rinnovare il piacere della lettura di un capolavoro di humour e felicità narrativa e per coerenza critica. Nel suo fondamentale saggio Il canone occidentale (1994, Bompiani, 1996) ha infatti scritto che “nessun romanziere dell’Ottocento è stato più robusto di Dickens, la cui ricchezza d’invenzione rivaleggia quasi con quella di Shakespeare”. Il canone occidentale, oggetto di accese baruffe critiche, è stato il saggio con cui Bloom ha portato a termine un lungo percorso di riflessione critica sul senso e sul valore della letteratura. Formatosi sotto il magistero del pensiero critico di T. S. Eliot, ben presto volle staccarsene per poter liberamente affermare il proprio pensiero critico: le idee di Eliot “mi mandavano su tutte le furie e contro di esse ho lottato con tutte le mie forze”, proclamò nella Conclusione elegiaca del suo Canone.

Nel suo primo fondamentale saggio, L’angoscia dell’influenza (1973, Feltrinelli, 1983), la presa di distanza non era ancor così netta, tant’è vero che vi leggiamo che non è così azzardato ritenere che se il presente (letterario) trova la sua guida nel passato, a sua volta il passato è modificato dal presente. Ma nei saggi successivi la rottura liberatoria si realizzò pienamente, contrapponendo al classicismo eliotiano l’idea anticlassicista di una tradizione fondata sulla discontinuità anziché sulla continuità. Il concetto di discontinuità implica il fatto che il grande scrittore trova la sua strada in contrasto con l’opera dei grandi autori che l’hanno preceduto. In un saggio fondamentale per gli studi letterari nell’Inghilterra del dopoguerra, La grande tradizione (1948, Mursia 1968), Frank Raymond Leavis spiegava che il grande romanziere è quello che parte da e supera chi lo ha preceduto e costituisce un punto di partenza per chi lo seguirà. Non c’è quindi rottura, ma una logica di continuità che costruisce la tradizione. Ragion per cui nel suo canone Joyce non trova posto, mentre nel Canone di Bloom ha un posto di primissimo piano.

Il molto “canonico” Bloom è più aperto di Leavis nel proporre un canone perché non preoccupandosi di continuità può liberamente fissare l’attenzione su quegli scrittori che secondo il suo giudizio di valore (valore estetico: su questo criterio vedremo tra breve) sono i grandi autori, senza curarsi di un’ipotetica linea di sviluppo. Naturalmente, anche se a un certo punto sostiene che a creare i canoni sono gli scrittori, è ovviamente lui a proporre il suo Canone occidentale, che ha una duplice matrice. Da un lato discende da un pluridecennale lavoro di riflessione critica, ma dall’altro da una fiera ostilità nei confronti delle “scuole” affermatesi a partire dagli anni sessanta e che negli Stati Uniti trovarono i loro più agguerriti sostenitori tra coloro che chiedevano di finirla con il predominio di autori “maschi, europei, bianchi e ormai morti” e di dare invece spazio agli autori appartenenti alle minoranze etniche, agli studi di genere e ai cultural studies. La sua polemica con gli apostoli del politicamente corretto era feroce. Ma quando (per non parlare di certe grottesche riletture dei testi di Shakespeare) una prestigiosa scuola di Philadelfia decide di escludere i suoi studenti dalla libera lettura di Huckleberry Finn perché nel testo compare la parola negroes, è difficile non dare ragione a Bloom e diffidare di quella che chiamava la “Scuola del risentimento”.

Il Canone, in una ventina di capitoli, illustra il valore di ventisei scrittori identificandone le caratteristiche che secondo lui hanno reso tali autori canonici, vale a dire “autorevoli nella nostra cultura”. La sua scelta, sosteneva polemicamente, nasceva da una prospettiva letteraria totalmente “disinteressata”, ossia avversa a tutti gli “interessi” identitari che secondo la Scuola del risentimento dovrebbero non solo affiancare, ma, meglio ancora, prevalere sui valori estetici. (qualcuno forse ricorderà che, dalle nostre parti, Cesare Cases fu rimproverato per aver scritto che un certo libro era “bello”).

È vero che, come d’altronde in tutte le storie della letteratura, è fin troppo facile sottolineare le assenze. E tuttavia, pur tenendo conto del fatto che Bloom, pur conoscendo bene altre lingue oltre all’inglese (a differenza dei suoi colleghi di qua e di là dell’Atlantico) restava decisamente angloamericano, non si possono ignorare le imperdonabili assenze di Petrarca, Flaubert e Brecht (uno dei ventisei è Ibsen; un altro è Beckett, che ha proposto l’unica nuova “idea di teatro” del secondo Novecento: allora non può mancare Brecht, a cui si deve l’unica nuova idea di teatro del primo Novecento). Così come non si capisce perché se c’è Emily Dickinson non ci siano Leopardi e Baudelaire. Comunque sia, il punto decisivo sta nel fatto che Bloom proponeva un Canone, indicava i grandi scrittori che costituiscono le fondamenta, le colonne e l’architrave della letteratura occidentale (da Dante in poi) in base al loro valore letterario. In base a un criterio estetico, che non si lascia influenzare (o tanto meno comandare) da considerazioni di genere, di etnia, di religione o di ideologia. I nostri romanzieri risorgimentali hanno un rilievo storico per ciò che significarono in quel contesto, mentre modestissimo è il loro valore letterario. I libri scritti dai figli delle ex-colonie britanniche (di cui chi scrive si occupa con apostolica devozione da quarant’anni) hanno quasi sempre un’importanza politica, morale e ideologica indubbia: pochi hanno il valore letterario di quelli di Coetzee, di Naipaul, di Munro, di White, di Walcott, di Ghosh, di Achebe e di Rushdie. Come dell’Ottocento italiano restano Manzoni, Verga e De Roberto (e non d’Azeglio), così del vastissimo panorama delle letterature in inglese resteranno gli autori sopra citati, non per i significati extraletterari della loro opera, ma per il suo valore letterario. (Così almeno si può ipotizzare, fermo restando che, come suggeriva Bloom, l’esattezza della profezia canonica si può verificare soltanto due generazioni dopo la morte dello scrittore).

L’insistenza di Bloom sull’importanza della letteratura in sé è due volte benemerita: sia nei confronti degli ideologi dei vari “ismi” che imperversavano (e, nonostante qualche defaillance, tuttora imperversano) nelle università americane, sia nei confronti degli accademici italiani ed europei in genere, che (forse spaventati dal fatto che nell’elenco degli argomenti dei progetti di ricerca finanziabili la parola letteratura non compare quasi mai) accompagnano sistematicamente la letteratura con qualche altra disciplina, meglio se in odore di scientificità (o se immersa nell’aria fritta di digital humanities). Diceva molto bene Nicola Lagioia (in un articolo su “La Repubblica” 16 ottobre 2019) che Bloom non si stancava di ripetere che “chi ama davvero la letteratura (…) lo fa per un desiderio di altrove che non ha nulla di evasivo. Al contrario è una brama che ci spinge verso una più piena umanità, un viaggio che ci può far trovare faccia a faccia con l’assoluto, e ancor meglio, (…) ci porta addirittura a confonderci con esso, per quanto l’assoluto e il sublime possano toccare gli umani”.

La letteratura, quando davvero è letteratura e non soltanto carta stampata, è comunicazione dell’esperienza: a volte ci dice in modo nuovo e profondo ciò che sapevamo, a volte ci dice ciò che non sapevamo affatto. Il Canone di Bloom ne individua ventisei vette, le storie della letteratura allargano l’elenco stabilendo in modo più sommario e possibilista il loro canone. Contrariamente a quanto spesso si è sentenziato nell’ultima parte del Novecento, l’uno e gli altri hanno un loro senso, anzi, un loro compassionevole merito: sono come il buon samaritano.

Siamo sommersi dal trionfo dell’incompetenza, dalla progressiva invasione di pareri espressi con voluttuosa presunzione sui social, dalle collezioni di giudizi che benedicono o condannano un libro con la forza dello strumento informatico, efficacissimo grazie alla patetica fiducia nel medium da parte dei suoi fruitori. Chi crede nel valore della letteratura (fermo restando che chi non vi crede merita di andare all’inferno: girone degli assassini) non può sottovalutare l’importanza, molto maggiore di un tempo, di un qualche criterio di valore, di un’indicazione di quali sono stati nel corso del tempo gli scrittori che ci hanno lasciato un grande o comunque un significativo patrimonio di comunicazione dell’esperienza.

Bloom, che nel suo Canone comunque ne cita parecchie centinaia, ha individuato quei ventisei che ha ritenuto i maggiori, grandissimi in assoluto e pietra di paragone rispetto agli altri. Possiamo attribuirgli molte colpe, perché troppo ha esaltato il tale e perché ha sottovalutato il talaltro, possiamo rinfacciargli di essere bianco maschio e ora pure defunto. Ma dobbiamo concedergli di essere stato un buon samaritano.

paolo.bertinetti@unito.it

P. Bertinetti insegna letteratura inglese all’Università di Torino