Il lettore misantropo

di Maria Corti

dal numero di ottobre 1991

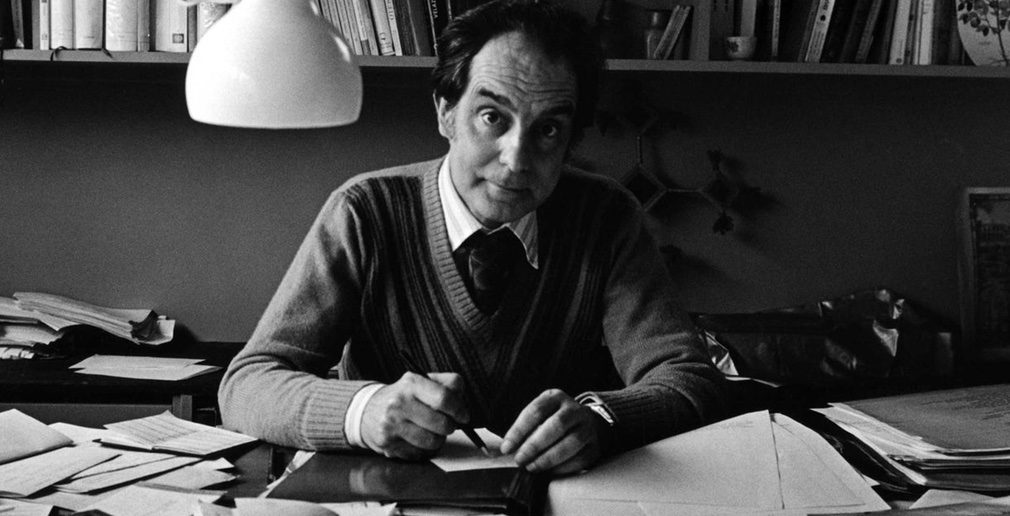

Italo Calvino

I LIBRI DEGLI ALTRI

Lettere 1947-1981

a cura di Giovanni Tesio, con una nota di Carlo Fruttero

Einaudi, Torino, 1991

I LIBRI DEGLI ALTRI

Lettere 1947-1981

a cura di Giovanni Tesio, con una nota di Carlo Fruttero

Einaudi, Torino, 1991

Ad alcune categorie di intellettuali consiglierei di leggere questa raccolta di lettere editoriali di Calvino alla maniera di un breviario: due o tre pagine ogni sera, che ci si augura seguite da un profuso commento interiore. Sono solo 308 lettere dal ’47 all’81 di fronte all’intero corpus dal numero sconcertante di cinquemila, come ci informa il curatore, ma senza dubbio bastanti allo scopo che Calvino illustra nella lettera del ’64 a Antonella Santacroce: “sono uno che lavora (oltre che ai propri libri) a far sì che la cultura del suo tempo abbia un volto piuttosto che un altro. Credo molto in questo aspetto della mia vita”. Ebbene, il catalogo degli intellettuali convocati alla quotidiana lettura serale potrebbe comprendere direttori editoriali delle case editrici addetti alla scelta dei dattiloscritti da stampare, scrittori che siano per natura non degli avventizi, storici della letteratura, e naturalmente critici e studiosi di Calvino. Come dire che, se da un lato questo volume sta nella sua tranquilla bellezza, che dà benessere al lettore come una casa fresca e solitaria, d’altro lato molte sono le possibili suggestioni per le categorie suddette. Anche se l’epistolario non è mai riducibile a uno schema, alcuni punti di vista da cui leggere la raccolta si possono indicare: comportamenti editoriali, espressioni di una personale poetica, affermazioni autobiografiche, contributi a una storia dei personaggi scrittori, delle nuove riviste e insomma a una storia culturale.

Ad alcune categorie di intellettuali consiglierei di leggere questa raccolta di lettere editoriali di Calvino alla maniera di un breviario: due o tre pagine ogni sera, che ci si augura seguite da un profuso commento interiore. Sono solo 308 lettere dal ’47 all’81 di fronte all’intero corpus dal numero sconcertante di cinquemila, come ci informa il curatore, ma senza dubbio bastanti allo scopo che Calvino illustra nella lettera del ’64 a Antonella Santacroce: “sono uno che lavora (oltre che ai propri libri) a far sì che la cultura del suo tempo abbia un volto piuttosto che un altro. Credo molto in questo aspetto della mia vita”. Ebbene, il catalogo degli intellettuali convocati alla quotidiana lettura serale potrebbe comprendere direttori editoriali delle case editrici addetti alla scelta dei dattiloscritti da stampare, scrittori che siano per natura non degli avventizi, storici della letteratura, e naturalmente critici e studiosi di Calvino. Come dire che, se da un lato questo volume sta nella sua tranquilla bellezza, che dà benessere al lettore come una casa fresca e solitaria, d’altro lato molte sono le possibili suggestioni per le categorie suddette. Anche se l’epistolario non è mai riducibile a uno schema, alcuni punti di vista da cui leggere la raccolta si possono indicare: comportamenti editoriali, espressioni di una personale poetica, affermazioni autobiografiche, contributi a una storia dei personaggi scrittori, delle nuove riviste e insomma a una storia culturale. L’aspetto più vistoso è quello dell’attività editoriale. Si rifletta intanto su com’erano mirabilmente diversi e complementari alla Einaudi i membri del trio operativo: Calvino, Vittorini e Nat., cioè Natalia Ginzburg, con il contorno di Renato Solmi, che legge i filosofi (“se non sono meridionali, perché in tal caso mi annoiano”, p. 138), di Luciano Foà, Roberto Cerati. Come ci starebbe bene qui una poesia sul tema dell’Ubi sunt! Belli e vagamente ironici gli schizzi sul trio, specialmente su Vittorini alle prese con i “risvolti”; in una lettera a Lalla Romano del ’53 si legge a proposito del risvolto di Maria: “Lui ha una certa pigrizia in questo lavoro e trova sempre scuse per rimandarlo: per esempio che non ha i dati bibliografici degli autori. Tu telefonagli, dagli i tuoi dati, telefonagli ancora per sollecitarlo; ridettagli i tuoi dati che intanto avrà perso; a un certo punto lui ti dirà che ha già scritto tutto e me l’ha mandato; guarda che non sarà vero, perché lui dice spesso bugie; tu devi dirgli che vuoi leggerlo; lui ti dirà che non ha copie; tu devi insistere finché veramente non si decide a farlo”.

L’aspetto editoriale più stimolante dell’epistolario sta nel rapporto con gli autori. Anche se Calvino afferma “A lavorare da un editore viene un cuore di pietra” (p. 220), in realtà non solo egli è prodigo di interventi, consigli, persino scuse per il ritardo nel rispondere, ma penetra anche nelle intenzioni dell’aspirante scrittore, il cui testo prende a germinare sotto la penna di Calvino.

Questo è stupefacente, oltre ad essere oggi anomalo. Intanto c’è sempre un esame minuzioso del dattiloscritto; una pagina gli pare sul punto di essere magistrale, ma non lo è. Questione di strumento imperfetto? A volte lo scrive chiaro e tondo “Non ci siamo” (per esempio, a Luigi Davi nel ’54) o insiste sui tre verbi limare, potare, ridurre. A Andrea De Carlo invia persino nell’‘80 una glossa sul verbo “limare”: “limare non vuol dire cambiare l’impostazione… bensì rendere ogni frase il più possibile coerente con il tutto” (p. 629).

Oppure trova nello stile di un testo un che di acerbo, donde le frasi: “pensaci su” o “se matura ne riparleremo”. A volte si arrabbia, ma l’urgenza dell’irritazione non lo rende temerario e men che meno arbitrario: “Per me questo racconto è un esempio di come non devi scrivere” (a Raul Lunari nel ’54; corsivo d’autore). Ci sono casi in cui spiega l’utilità del rifiuto, senza però ricorrere alle note ipocrite frasi di giustificazione editoriale: ecco la lettera del ’54 a Mario Ortolani, cui spiega che fallito è chi stampa un libro debole, non chi resta per un po’ inedito, con postilla autobiografica: “Io continuo a scrivere cose che mi vengono rifiutate, ne ho i cassetti pieni, e sono proprio quelle cui fatico di più, anni ed anni. Se le reazioni dei primi lettori non sono completamente favorevoli non pubblico: perché dovrei pubblicare? farei il mio danno”. Parecchi consigli del genere contro “la febbre della pubblicazione” sono disseminati nell’epistolario.

Questo è stupefacente, oltre ad essere oggi anomalo. Intanto c’è sempre un esame minuzioso del dattiloscritto; una pagina gli pare sul punto di essere magistrale, ma non lo è. Questione di strumento imperfetto? A volte lo scrive chiaro e tondo “Non ci siamo” (per esempio, a Luigi Davi nel ’54) o insiste sui tre verbi limare, potare, ridurre. A Andrea De Carlo invia persino nell’‘80 una glossa sul verbo “limare”: “limare non vuol dire cambiare l’impostazione… bensì rendere ogni frase il più possibile coerente con il tutto” (p. 629).

Oppure trova nello stile di un testo un che di acerbo, donde le frasi: “pensaci su” o “se matura ne riparleremo”. A volte si arrabbia, ma l’urgenza dell’irritazione non lo rende temerario e men che meno arbitrario: “Per me questo racconto è un esempio di come non devi scrivere” (a Raul Lunari nel ’54; corsivo d’autore). Ci sono casi in cui spiega l’utilità del rifiuto, senza però ricorrere alle note ipocrite frasi di giustificazione editoriale: ecco la lettera del ’54 a Mario Ortolani, cui spiega che fallito è chi stampa un libro debole, non chi resta per un po’ inedito, con postilla autobiografica: “Io continuo a scrivere cose che mi vengono rifiutate, ne ho i cassetti pieni, e sono proprio quelle cui fatico di più, anni ed anni. Se le reazioni dei primi lettori non sono completamente favorevoli non pubblico: perché dovrei pubblicare? farei il mio danno”. Parecchi consigli del genere contro “la febbre della pubblicazione” sono disseminati nell’epistolario.

Un particolare fastidio Calvino prova per le situazioni romanzesche “fabbricate in laboratorio”, che peccano di inverosimiglianza, eppure qualche volta piacciono a Vittorini. E non parliamo di come rivede le traduzioni, di testi altrui e propri: tipico il caso della traduzione in inglese che Archibald Colquhoun ha fatto del Barone rampante, per la quale Calvino nel ’59 scrive di aver controllato tutti i nomi delle piante e degli animali (p. 292), rilevando la presenza di swallow (rondine) al posto di sparrow (passero) o di nightingale (usignolo) al posto di golden oriole (rigogolo). Qui vien fuori proprio bene il rigore mentale, la precisione intellettuale di Calvino. Naturalmente si possono estrapolare cospicui elementi di poetica calviniana e illuminanti idee critiche. Nel ’50 scrive a Fenoglio a proposito della Paga del sabato: “Tu non dai giudizi espliciti, ma, come dev’essere, la morale è tutta implicita nel racconto, ed è quanto io credo debba fare lo scrittore” (p. 33). Molto gli piacciono i contatti fra l’immaginario e il reale con effetti di duplicazione: i libri che li attuano a dovere “ti tirano presto in un loro cerchio magico”. Al contrario, si incontra una acuta messa a fuoco sia del libro datato (p. 114) sia della nozione di “moda” o di “lirismo di maniera”. Né mancano reazioni squisitamente personali, come il fastidio per il monologo interiore a più voci; in una lettera del ’54 a Giovanni Testori si legge: “Questo discorso finisce per toccare l’essenza stessa del metodo narrativo da Lei usato, cioè il famoso ‘monologo interiore’. Da un po’ di tempo mi sono convinto che è un metodo che già accusa una certa stanchezza”.

Il rifiuto del monologo interiore ritorna in una lettera dell’anno dopo a Fortunato Seminara, dove Calvino confessa addirittura di non essere riuscito a finire la lettura dell’Ulisse e che Faulkner gli sta sullo stomaco (p. 153). Così l’idiosincrasia per il flashback in narrativa (Testori, Brignetti della Deriva). Nemmeno lo soddisfa il romanzo diaristico e il Bildungsroman. Preziosa la lettera a Luigi Anderlini del ’51 sul “romanzo popolare” e il pericolo del naturalismo o dell’idea che dieci o vent’anni di lavoro politico “abbiano probabilità di avere un influsso determinante nel lavoro letterario” (pp. 55-56). Con la significativa conclusione: “Ma io sono materialista e so che la materia del mio lavoro di scrittore sono la penna, la carta, le ore al tavolino, le parole, la fatica di far chiare le mie idee confuse, il confronto della mia scrittura con quella degli altri…”. Dopo dichiarazioni del genere si comprende la reazione di tipo ironico alla lettura in chiave ideologica e vagamente rozza del Visconte dimezzato fatta da Salinari (pp. 67-68): Calvino con grazia intellettuale difende la “vacanza fantastica”. E si vedano da questo punto di vista le lettere a Francesco Leonetti e a Silvio Guarnieri (p. 104; p. 136).

Peculiari i richiami alle nozioni per Calvino fondamentali di struttura del testo, di “disegno del racconto (categoria cui altri può non credere, ma io sì)” (corsivo d’autore: lettera a Elémire Zolla del ’58, p. 256). E vi è anche un disegno o struttura del libro che va rispettata, donde il rifiuto di raccogliere “saggi sparsi e disorganici”, il che è plausibile solo a morte avvenuta dello scrittore (a Niccolò Gallo nel ’61, p. 375). Struttura e concatenazione, due elementi che interagiscono: “So cosa vuol dire star dietro a un proprio romanzo mesi e mesi; a poco a poco ci si immedesima tanto che tutto sembra concatenato e necessario. Ma l’importante è che sia il lettore a essere preso dentro e ad accettare tutto”, scrive a Manlio Dazzi nel ’51 (p. 53). Nel ’60 Calvino fa un discorso a Francois Wahl sulla “metodologia della narrazone”: Wahl nella “Revue de Paris” ha analizzato il modo di immaginare e costruire una storia proprio di Calvino, che ne è entusiasta in quanto il critico ha spiegato un meccanismo di cui lui scrittore non è perfettamente cosciente. Calvino riconosce la paternità di un processo logico che, portato alle ultime conseguenze, può trasformarsi in contemplazione e divenire un limite. “Insomma, quello cui io tengo, l’unica cosa che vorrei poter insegnare è un modo di guardare, cioè di essere in mezzo al mondo” (pp. 350-51). Se di fronte non ha un mondo, ma un libro, egli diviene sostenitore “d’una critica matter of fact, che legga davvero e che entri nel merito” (corsivo d’autore; p. 426).

Calvino non è uno soggetto alle distrazioni dell’estetica. Ammirevole l’esigenza di chiarezza ed esattezza del ragionamento: “Il mio odio per voialtri che non sapete scrivere chiaro” (p. 395) è motivo presente a proposito degli articoli di Scalia e Leonetti per il “Menabò”. Accade anche che alla poetica si sovraimprima un dato caratteriale, un personalissimo tratto psicologico, l’indole dell’uomo. In una lettera a Raul Lunardi del ’52, dopo aver affermato che ai premi letterari non conviene star mai dietro, “se capitano si pigliano, come il totocalcio”, prosegue: “Il vivere in provincia può parere triste ma ha i suoi vantaggi e non passa giorno che io non rimpianga l’isolamento della mia adolescenza. Hai pubblicato un bel libro, hai comunicato con quei pochi che tendono l’orecchio alle voci sincere, che vuoi di più? Questo è il nostro mestiere, dirci ogni tanto qualcosa da una provincia all’altra”.

A Domenico Rea che gli chiedeva nel ’54 perché fosse così laconico, risponde che prima di tutto lo è per necessità di lavoro. “Poi per elezione stilistica, cercando per quanto posso di tener fede alla lezione dei miei classici. Poi per indole, in cui si perpetua il retaggio dei miei padri liguri, schiatta quant’altre mai sdegnosa d’effusioni. E ancora, soprattutto, per convincimento morale… per polemica ed apostolato…” (p. 125). A Franco Fortini è destinata una bella glossa autobiografica: “Viviamo un’epoca buia, non c’è assolutamente nulla che vada bene e non c’è da consolarsi che nel pensiero della brevità della vita. In questa situazione io sto benissimo, devo dire, e mi abbandono finalmente a una totale misantropia, che scopro corrispondere pienamente alla mia vera natura” (p. 226: siamo nel ’57). Da segnalarsi ancora due aspetti importanti di questo epistolario: testimonianze di storia letteraria e notizie sulla propria opera di scrittore. Si vedono nascere collane, come i Gettoni (il clima, gli autori scelti, i rifiutati), riviste come “Incontri” e il “Menabò”, rassegne informative come il “Notiziario Einaudi” dove fioriscono gli articoli di rilievo. Un periodico, scrive Calvino a Lucio Lombardo Radice, deve essere “maieutico” e in esso i giovani devono non sentirsi condizionati dai vecchi: “Perciò le riviste suscitatrici e a loro modo organizzatrici di energie giovanili – dalla ‘Voce’ al ‘Politecnico’ di Vittorini – sono state riviste con ambiziose pretese innovatrici nella cultura nazionale”.

Non mancano personali prese di posizione, mai elegiache: nel ’55 scrive a Vittorini contro certo “moralismo balordo”, certo parlare di fascisti e non di quelli “pieni di trista allegria d’esser fascisti come tanti ce n’erano, ma di abulici, grigi, disillusi (Rimanelli, Soavi, Ottieri); o di non fascisti per abulia assoluta, molli come dentifricio fuor di tubetto (Guerra, Brignetti)”. Questo tipo di qualunquismo lo irrita “perché i documenti veri sulla gente qualsiasi si sono sempre fatti parlando dei non-qualsiasi” (p. 160). C’è un’altra bella lettera a Francois Wahl oltre a quella già citata del ’60: questa è del ’59 e contiene alcune osservazioni molto azzeccate sulla corrente neoflaubertiana della nostra letteratura novecentesca, ben rappresentata da Cassola, l’esponente più disperato e nature, e Bassani, il più cosciente e intellettuale (p. 260).

Acuto il rilievo che il loro flaubertismo li porta non allo scavo stilistico di natura perfezionistica, ma alla trascuratezza. Qui l’istantanea scattata da Calvino è perfetta. Come pure lo è qualche fotografia di scrittore-personaggio. Eccolo scrivere a Franco Fortini nel ’56: “Pastore d’anime, tu non puoi rifiutarti mai di salire sul pulpito e spiegare il vangelo”. A Mario Rigoni Stern nel ’53, in occasione del successo di II sergente nella neve, scrive: “Di fatto siamo abituati a trattare con autori molto vanesii, abbonati all”Eco della Stampa’ e che non perdono una sillaba di quanto si dice e si scrive in tutta Italia, e abituati a molestare critici e recensori per far parlare di loro; e il Suo caso, di Lei così modesto e appartato che ottiene tanto spontaneo successo è davvero un caso nuovo e confortante” (p. 94).

Acuto il rilievo che il loro flaubertismo li porta non allo scavo stilistico di natura perfezionistica, ma alla trascuratezza. Qui l’istantanea scattata da Calvino è perfetta. Come pure lo è qualche fotografia di scrittore-personaggio. Eccolo scrivere a Franco Fortini nel ’56: “Pastore d’anime, tu non puoi rifiutarti mai di salire sul pulpito e spiegare il vangelo”. A Mario Rigoni Stern nel ’53, in occasione del successo di II sergente nella neve, scrive: “Di fatto siamo abituati a trattare con autori molto vanesii, abbonati all”Eco della Stampa’ e che non perdono una sillaba di quanto si dice e si scrive in tutta Italia, e abituati a molestare critici e recensori per far parlare di loro; e il Suo caso, di Lei così modesto e appartato che ottiene tanto spontaneo successo è davvero un caso nuovo e confortante” (p. 94).

Benefico per la letteratura l’intuito di Calvino nei riguardi dei nuovi scrittori validi: il primo Raffaello Brignetti, Rocco Scotellaro, Anna Maria Ortese, Lucio Mastronardi; oppure “un maestro elementare di Racalmuto che mi sembra molto impressionante” e che è Leonardo Sciascia, scoperto per un articolo Cronache scolastiche edito in “Nuovi Argomenti” (al n. 12 del ’55). Nel ’65, cioè appena un anno dopo l’uscita dell’Hilaro tragoedia e subito dopo la stampa sul n. 8 del “Menabò” del Discorso sulla difficoltà di comunicare coi morti, Calvino scrive di Manganelli a Hans Magnus Enzensberger: “È una delle personalità letterarie più interessanti e intelligenti che ci siano oggi in Italia: sia come scrittore che come critico e come personaggio” (p. 541). Con lucidità gradua i giudizi sicché a distanza di quarant’anni gli si dà tranquillamente ragione. Invece col sorriso di alcuni epiteti lucidi parla a volte dei propri scritti; nel ’54 così informa Rea: “Forse ora uscirò con un libriccino, L’entrata in guerra (trittico dei racconti degli avanguardisti), dignitoso ma non indispensabile” (p. 126). Qua e là si incontrano cenni a un romanzo, I giovani del Po, in lettere a Venturi, Rea, Puccini. A quest’ultimo nel ’54 scrive: “Ora sto tentando un romanzo realistico-social-grottesco-gogoliano”; va avanti lentamente, pensa di finirlo nel ’56, lo dà da leggere ad amici, lo abbandona perché “cosa tutta di testa”. Nuova lezione di lucidità per noi. Ci tiene invece molto alle Cosmicomiche “dove pescare l’ideologia sarà un problema”, scrive nel ’65 a Gian Carlo Ferretti (p. 533) e di cui gli piace particolarmente il racconto semiotico Un segno nello spazio (lettera a Emilio Garroni del ’65). Effettivamente questo racconto è un fiore all’occhiello della semiotica italiana, come ebbe a rivelare Benvenuto Terracini in uno splendido saggio. Sono gli anni del dialogo con semiologi italiani e francesi. Uno spazio saggistico, e non semplicemente recensorio, consentirebbe di inserire l’epistolario in un contesto non solo biografico, ma storico-sociale o politico (operazione sul folklore e le fiabe italiane, rapporto col partito comunista e, più tardi, con la semiotica e i francesi A. J. Greimas e R. Barthes), tanto più che la maggior parte delle lettere si riferisce a un pe-riodo anteriore al ’67, data del trasferimento a Parigi da dove ebbe luogo nell’80 il ritorno in Italia a Roma. Per esempio, la collaborazione con la Einaudi cala nel ’48-49, periodo in cui Calvino è redattore dell”‘Unità”, diventa organica dal ’50 con l’assunzione regolare alla Einaudi.

Qualche notizia si trova nelle utili note, curate da Tesio, sia biografiche che letterarie; qualche altra è rimasta nei nostri desideri. Sul Taglio del bosco di Cassola, tanto per fare un esempio (lettera del 22 luglio ’51), più che l’edizione di Nistri Lischi del ’55 andava citata quella in “Paragone”, 12, 1950 (pp. 24-79), a cui fa riferimento Calvino nel ’51. Anche la lettera a Santucci del 3 agosto ’60, così densa e lunga, rimane un po’ enigmatica per il lettore. Siamo comunque grati a Tesio del suo proficuo lavoro.

Per concludere, questo epistolario parla in modo così diretto, perentorio, saggio e coraggioso che lo si porta con sé come il regalo di un amico scomparso. Non finisce di stupire che la razionalità e l’immaginazione governino insieme la mente di Calvi-no così nelle lettere come nelle opere creative, un processo interiore a cui Calvino non è mai venuto meno. Un epistolario di tale natura è inoltre un modo di prolungare il passato nel presente: gli sforzi di oscuri, ignorati e noti uomini di lettere, proiettati verso la creazione artistica con incoerenze, bizzarrie, intensi sogni, tendono così ad assomigliare ai nostri.