Intervista di Jacopo Turini ad Anthony Cartwright

Anthony Cartwright

IL TAGLIO

ed. orig. 2017, trad. dall’inglese di Riccardo Duranti

153, € 15

66thand2nd, Roma 2019

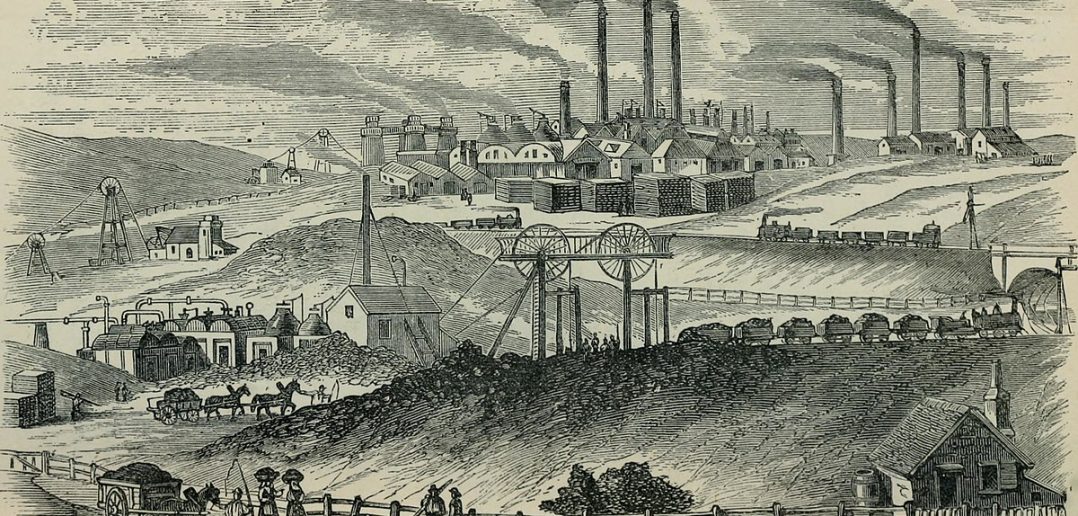

Il taglio di Anthony Cartwrtight si inserisce in un percorso di ricerca già ben strutturato dall’autore, capace di raccontare la coscienza e le contraddizioni della Gran Bretagna contemporanea, impoverita a seguito della deindustrializzazione. I personaggi dei suoi romanzi precedenti, Heartland e Iron Towns (entrambi usciti in Italia con 66thand2nd) hanno ritratto lo smarrimento di una certa società britannica dinnanzi alla progressiva erosione delle sicurezze acquisite nel tempo, in un crescendo di tensioni più che mai attuali. Questo suo nuovo romanzo è nuovamente ambientato a Dudley, nella Black Country contemporanea, la vecchia fucina d’Inghilterra tagliata fuori dai cambiamenti avvenuti in un tessuto socio-economico in cui ogni continuità sembra essere sparita; un’area che è stata megafono della voce operaia del Labour come ora lo è, all’opposto, di quella dei brexiteers.

Il taglio racconta di un’Inghilterra – di una Gran Bretagna – spaccata in due. I protagonisti sono Cairo Jukes, ex pugile che si arrangia con lavori saltuari e di fatica, e Grace Threvithick, documentarista londinese mossa dall’idea di lavorare sulle aree più povere di Inghilterra, in cui la Brexit ha i suoi più accesi sostenitori. Cartwright è presentato dall’editore come la “coscienza critica della working class inglese”: lo abbiamo contattato per parlare del Taglio, e non solo.

The Cut arriva dopo una serie di libri che si formano sul terreno disastrato di Dudley, la sua città, il cuore della Black Country. Sembra che quest’area sia in grado di dire molto dell’Inghilterra contemporanea, di smascherarne le contraddizioni.

Le contraddizioni sono la chiave, penso. Si tratta di uno dei luoghi un tempo più industrializzati al mondo, e che tuttavia non è mai stato pienamente “urbano”. Un luogo molto working-class in cui c’è una tendenza sotterranea a sostenere la destra (e non è solo un fenomeno recente), un luogo che in qualche modo riesce ad avere una reputazione sia per le tensioni razziali che per grandi esempi di integrazione etnica e culturale nella quotidianità. Un luogo nel cuore dell’Inghilterra e per molti versi molto inglese, ma pure ai margini, all’opposto degli stereotipi dell’inglesità, e potrei continuare. Ciò che penso sia vero su Dudley e sulla Black Country, così come sull’Inghilterra e sulla Gran Bretagna (anche se i nostri problemi sono per lo più soltanto inglesi), è che stiano cercando in tutti i modi di capire quale sia il loro ruolo nel ventunesimo secolo. E questa è una delle ragioni per cui è davvero un posto interessante su cui scrivere.

Sembra che la working class inglese sia fortemente consapevole della propria storia, dei propri diritti e della propria dignità politica. Crede che oggi ci sia ancora una forte identità di classe? Come evolverà questo patrimonio nell’era della Brexit?

Questa è un’altra contraddizione: mentre è vero che gran parte della working-class è stata allontanata dalle sue radici, credo ci sia stata allo stesso modo una strana corrente di risacca, una forza contraria in gioco negli ultimi anni. Qualche volta ho detto, a proposito degli anni Ottanta, che sembra di aver scambiato un’intera cultura per una bella macchina e un nuovo set di mobili da cucina, ma in qualche modo c’è stata una riconnessione molto popolare con l’identità della Black Country, e, più in grande, con l’identità di classe sulla scia della deindustrializzazione. Tutto ciò si nota in cose curiose, come la bandiera della Black Country o altri manufatti della nostra “nazione” (un termine non del tutto scherzoso); nella crescita della storia e della poesia locale, nella salvaguardia del patrimonio industriale, e persino nel grande successo di serie TV come Peaky Blinders (filmata a Dudley). Penso che tutto il dilemma della Brexit abbia messo in chiaro come tutto ciò si possa muovere in varie direzioni: verso un maggior campanilismo, un isolamento, un nazionalismo meschino e via così, oppure verso un qualcosa più rivolto all’esterno, più pluralistico. Non è una coincidenza – ed è storicamente accurato – che in Peaky Blinders, essenzialmente la saga di una famiglia malavitosa nella Birmingham dei primi anni del ventesimo secolo, lo spettatore possa ascoltare i membri della famiglia Shelby e i loro soci parlare molte lingue diverse: il romanichal (la lingua dei rom d’Inghilterra), il cant (quella degli zingari irlandesi), il gallese, il gaelico… Tutto storicamente accurato, ancora prima dell’italiano, dell’ebraico, dello yiddish e del russo che si sentono più in là nella serie. Il punto è che siamo sempre stati in una forma plurale, ibrida, incrociata, legati da sempre a una cultura internazionale, che ne fossimo consapevoli o no: questo è ciò che può ancora salvare la nostra cultura contemporanea. Ovviamente, come la Brexit dimostra, questa non è l’unica o la più diffusa visione della storia delle classi popolari.

Lei ha ben presente quindi la frustrazione dei personaggi delle West Midlands, come Cairo Jukes. La sua storia si intreccia con quella di Grace Trevithick, una londinese, che sembra davvero appartenere a un altro mondo. I capitoli si alternano tra un “Dopo” e un “Prima”, in relazione al loro incontro e al referendum. Come ha lavorato sulla costruzione del libro? Anche se i personaggi stabiliscono più che un semplice contatto, questa distanza sarà mai colmata? Ci sono stati dei miglioramenti – più che sul piano politico, nel tessuto della comunicazione – nel rapporto tra Londra e le aree periferiche, o meglio, tra i rapporti di classe?

È importante notare che fuori Londra, “Londra” è una specie di parola in codice per potere e privilegi. Tuttavia, Londra stessa, la città reale, è uno dei posti economicamente più divisi e diseguali nel mondo. Ci sembra di avere a che fare più con un modello latino-americano o del Sud-Est asiatico che con uno europeo (sebbene credo che anche Parigi sia simile – l’eredità di un Impero?). Vivo a Londra da circa vent’anni, e la direzione intrapresa è piuttosto spaventosa. Quindi, Grace viene da una “Londra” molto particolare. È giusto notare che il problema sia di comunicazione tra le classi, di economia e di cultura. Ciò che la Brexit sembra di aver rivelato (più che causato) è quanto profonde siano queste divisioni. La struttura del libro doveva riflettere tutto ciò in qualche modo, ed è qui che si è sviluppato “il taglio” ripetuto tra il prima e il dopo. Ci ho lavorato con cura con Meike Ziervogel, editore e curatore.

Il libro ha drammatiche immagini di distruzione e di fuoco. Come vede le atmosfere di tensione e di violenza, come quelle di Derry dello scorso aprile?

L’immaginario del fuoco è diventato molto importante per me, come metafora dell’industria. Un simbolo araldico di Dudley è la salamandra, creatura che mitologicamente può vivere nel fuoco. Il motto della vicina Wolverhampton è From out of Darkness Cometh Light. Entrambi si riferiscono alle fornaci. E, ovviamente, c’è una corrispondenza con la violenza. Penso che soltanto adesso stiamo venendo a patti con la violenza dell’industrializzazione e della deindustrializzazione – in un processo forse simile al postcolonialismo (ma questo è incerto: non sono un teorico). Esiterei a fare parallelismi con l’Irlanda, oltre al fatto che una delle cose più terribili che l’omicidio di Lyra McKee ci ha ricordato è che la pace non è inevitabile, che il bene non ha sempre la meglio. Per queste cose si deve combattere tutti i giorni. Questo, effettivamente, è qualcosa su cui Irlanda e Irlanda del Nord offrono un modello; l’Accordo del Venerdì Santo come un processo vissuto, più che come un trattato legale.

La Brexit è stata da subito oggetto di riflessioni e di rappresentazioni letterarie di spessore: da Zadie Smith a Jonathan Coe. Come mai secondo lei? Era un discorso in qualche modo latente? In uno scenario del genere, che ruolo può avere la letteratura, e che compiti lo scrittore?

Se siamo d’accordo che la Brexit sia un sintomo e non la causa della catastrofe britannica allora credo che abbia offerto all’artista, al romanziere in particolare, una via per scrivere e affrontare le divisioni nella nostra società. Molti scrittori e artisti lo stavano già facendo, ovviamente, ma non c’è dubbio che la Brexit abbia portato il problema alla luce. Ciò che la letteratura offre – sicuramente quando la si paragona al discorso politico – è un modo di rappresentare le sottigliezze e le sfumature, più che offrire risposte facili. Anzi, la bellezza di ciò sta che non deve affatto offrire alcuna risposta. La politica sì, ovviamente. Voglio dire, ciò che collega gli ultimi tentativi dei Ministri dell’Interno di deportare i nostri cittadini (nello scandalo Windrush, ad esempio), l’ultimo report delle Nazioni Unite sulla povertà nel Regno Unito, poi non accettato, negato dal governo, con il lavoro, ad esempio, di Sean Edwards, l’artista del Padiglione Gallese all’ultima Biennale di Venezia, così come con quello di molti altri artisti e scrittori, è la dimostrazione di come la Gran Bretagna sia un paese che cerca sistematicamente di marginalizzare e allontanare un’enorme parte della sua gente. Semplicemente, quindi, mostrare e rappresentare tutto ciò è una cosa importante che gli artisti possono fare. Esito a proposito del “dovere”, ma è qualcosa per cui certamente mi sento portato a fare con il mio lavoro. Cosa facciamo, come creiamo effettivamente una società più equa è un ambito nel quale la politica e i politici devono darci risposte.

La traduzione delle risposte di Cartwright è a cura dell’autore dell’intervista.