Sospinti dagli endecasillabi

di Valentina Prosperi

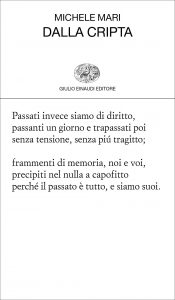

Michele Mari

DALLA CRIPTA

pp. 160, € 12,50,

Einaudi, Torino 2019

Il nuovo libro di versi di Michele Mari, Dalla cripta, lascerà spiazzati molti tra i lettori della sua prima raccolta, Cento poesie d’amore a Ladyhawke (Einaudi, 2007), che con le sue trentamila copie vendute rappresenta un caso eccezionale per la poesia contemporanea non solo italiana.  In superficie, le differenze tra i due libri non potrebbero essere più marcate. Laddove Cento poesie presentava un’unità aristotelica di tempo luogo e azione, ritracciando il decorso di una singola esperienza, la nuova raccolta si presenta policentrica e diacronica, allungandosi su tutto l’arco della vita adulta del suo autore e della sua produzione scritta. Versi scritti in momenti lontani anche quarant’anni sono organizzati in sette sezioni tematiche: Rime amorose, Altre rime, Esercitazioni comiche, Scherzi, Versi d’occasione, per finire con un dittico omerico scandito in frammento epico e saggio di traduzione. Il carattere personale e di lunga durata della raccolta costituirà un richiamo irresistibile per quella parte non piccola di lettori di Mari fedeli fino alla militanza, che potranno leggere Dalla cripta come autocommento ideale alla vita e all’opera del suo autore, dal 1979 del sonetto di apertura, quando Mari ventiquattrenne scriveva il suo primo romanzo, Di bestia in bestia (Longanesi, 1989), fino al 2017 del suo ultimo e più scopertamente autobiografico Leggenda privata (Einaudi, 2017). È lo stesso Mari d’altra parte ad incoraggiare una lettura in questa chiave, quando, editore di se stesso, chiarisce al lettore nelle note i riferimenti non immediatamente perspicui dei suoi versi, in un’ansia memorativa rivolta prima a se stesso che ad altri. Così, il nome della prima automobile, il detestato vezzeggiativo materno (“bimbino: epiteto, particolarmente sgradito all’autore, con cui sua madre soleva rivolgerglisi nei momenti di intenerimento”), la sorte dell’antico cappotto emergono via via dalla cripta, frammenti di sé preservati come mosche nell’ambra scintillante di sestine, sonetti, endecasillabi sciolti.

In superficie, le differenze tra i due libri non potrebbero essere più marcate. Laddove Cento poesie presentava un’unità aristotelica di tempo luogo e azione, ritracciando il decorso di una singola esperienza, la nuova raccolta si presenta policentrica e diacronica, allungandosi su tutto l’arco della vita adulta del suo autore e della sua produzione scritta. Versi scritti in momenti lontani anche quarant’anni sono organizzati in sette sezioni tematiche: Rime amorose, Altre rime, Esercitazioni comiche, Scherzi, Versi d’occasione, per finire con un dittico omerico scandito in frammento epico e saggio di traduzione. Il carattere personale e di lunga durata della raccolta costituirà un richiamo irresistibile per quella parte non piccola di lettori di Mari fedeli fino alla militanza, che potranno leggere Dalla cripta come autocommento ideale alla vita e all’opera del suo autore, dal 1979 del sonetto di apertura, quando Mari ventiquattrenne scriveva il suo primo romanzo, Di bestia in bestia (Longanesi, 1989), fino al 2017 del suo ultimo e più scopertamente autobiografico Leggenda privata (Einaudi, 2017). È lo stesso Mari d’altra parte ad incoraggiare una lettura in questa chiave, quando, editore di se stesso, chiarisce al lettore nelle note i riferimenti non immediatamente perspicui dei suoi versi, in un’ansia memorativa rivolta prima a se stesso che ad altri. Così, il nome della prima automobile, il detestato vezzeggiativo materno (“bimbino: epiteto, particolarmente sgradito all’autore, con cui sua madre soleva rivolgerglisi nei momenti di intenerimento”), la sorte dell’antico cappotto emergono via via dalla cripta, frammenti di sé preservati come mosche nell’ambra scintillante di sestine, sonetti, endecasillabi sciolti.

Anche nella scelta formale Dalla cripta sembra rovesciare il precedente di Cento poesie, che deve il suo successo anche alla facilità apparente della forma, con incursioni nei registri del quotidiano e riferimenti pop, a cominciare dal film che campeggia nel titolo. In realtà, in quella vicenda finanche banale di amore infelice, emerge, a saperlo ascoltare, il coro del pantheon poetico di Mari: Dante, Pavese, Foscolo (o una novella del Decameron) intrecciano le loro voci a quella dell’autore, in un fittissimo dialogo intertestuale. Ed è l’altra faccia di questa consuetudine di vita, ancor prima che di scrittura, con la tradizione letteraria che Mari ci propone nelle poesie di Dalla cripta. La galleria dei modelli si affolla: dall’adesione rigorosa (e mirabile: si veda il tour de force delle sestine o la vertigine di Cicoria ripassata) a una forma metrica e a una lingua consacrate dalla tradizione, emergono trasfigurate le occasioni di composizione. Così, nelle rime amorose, si ravvisano gli stilemi della lirica stilnovistica o petrarchesca (“Di fronte a te, amore mio dolente, / io sono il ciel lustrato dalla luna…”); mentre la carica triviale di certi sonetti ingiuriosi trova un lasciapassare nell’estro della rima (“di tutte le bagasce di ‘sto mondo / che spengono ai cazzoni la gran foja / solo a tua madre si conviene a fondo / il nome abusatissimo di troja”).

In realtà, in quella vicenda finanche banale di amore infelice, emerge, a saperlo ascoltare, il coro del pantheon poetico di Mari: Dante, Pavese, Foscolo (o una novella del Decameron) intrecciano le loro voci a quella dell’autore, in un fittissimo dialogo intertestuale. Ed è l’altra faccia di questa consuetudine di vita, ancor prima che di scrittura, con la tradizione letteraria che Mari ci propone nelle poesie di Dalla cripta. La galleria dei modelli si affolla: dall’adesione rigorosa (e mirabile: si veda il tour de force delle sestine o la vertigine di Cicoria ripassata) a una forma metrica e a una lingua consacrate dalla tradizione, emergono trasfigurate le occasioni di composizione. Così, nelle rime amorose, si ravvisano gli stilemi della lirica stilnovistica o petrarchesca (“Di fronte a te, amore mio dolente, / io sono il ciel lustrato dalla luna…”); mentre la carica triviale di certi sonetti ingiuriosi trova un lasciapassare nell’estro della rima (“di tutte le bagasce di ‘sto mondo / che spengono ai cazzoni la gran foja / solo a tua madre si conviene a fondo / il nome abusatissimo di troja”).

Se le prime cinque sezioni del volume offrono una teoria di madeleines di memoria biografica, quasi inneschi di quella che Francesco Orlando chiamava estasi metacronica, è la sesta a riservarci un’immersione prolungata nell’immaginario dell’autore, con quel capolavoro che va sotto il titolo di Atleide. In purissimo stile epico, l’Atleide canta le gesta di Mark Hateley (l’eponimo Atlide), centravanti del Milan della metà anni ottanta, in un derby contro l’Inter di Zenga e Altobelli. Sul verde piano della “sacrata Sirio” (San Siro), i valorosi Eritromeli (i rossoneri) affrontano gli sleali e feroci Meloglauchi “dalla bassa fronte” (gli interisti). L’Atleide non è però – si badi – una parodia, né Mari vi cerca mai l’effetto comico. Ché anzi la felicità della lettura deriva dalla serietà inflessibile con la quale l’autore recupera alla disfida calcistica ogni convenzione, ogni stilema dell’epica maggiore.

Quante volte hanno cercato di convincerci che i calciatori sono moderne incarnazioni degli antichi eroi? Quanti hanno tentato di elevare a epos le gesta del pallone? Nell’Atleide la trasfigurazione si compie grazie all’autore, che come un Don Chisciotte imbevuto di letture classiche e di talento proietta il diorama allucinato del suo immaginario sull’universo del calcio, trasportandolo d’un balzo alla dimensione sovrumana dell’epica omerica. Coinvolto in questo delirio travolgente, anche il lettore scettico e profano scopre che quei mulini a vento sono veri giganti e riconosce negli eroi del calcio gli archetipi omerici.

Solo la lettura può rendere giustizia al fuoco di fila delle invenzioni che percorrono il testo senza incertezze o lacune. Il protagonista, valoroso come Achille, è destinato come lui a vita (sportiva) breve e gloriosa: “Ma fitta era nel cuore dell’Atlide / irriscattabil pena, poi che a lui / la diva genitrice dal bel guardo / i dì futuri aperse, l’aspra scelta / tra un viver lungo gli lasciando, e oscuro, / e in breve giro d’anni immensa gloria”.

I nomi si innalzano in patronimici: Hateley-Atlide, Altobelli-Altoblite. Le formazioni delle due squadre, già cantilene mandate a memoria dai ragazzini, prendono le sembianze di cataloghi omerici: “Ed ecco alfine i massimi campioni /… il simile a una quercia Rumenigle / ch’in guisa di pilastri avea le cosce…”. Ogni placcaggio è un duello: “giunse il pallon fischiando alla cervice del petulante uom di Meloglauchia, / e a lui il celabro fe’ schizzar tepente / il cranio disgregandone in frammenti…”. Non mancano i sogni profetici: “Destossi il grande Atlide, e al dolce amico / stese le braccia non trovò che l’aria: / tre volte d’abbracciarlo tentò indarno, / tre volte vana imago lo deluse…”. Gli arbitri che amministrano espulsioni sono supremi sacerdoti: “espulso tu n’andrai dal gran certame, / e inonorato a tutti fia il tuo nome”. E poi ancora: aristìe, Todeskette, oracoli, invocazioni alla musa: (“Or l’ali ne sorreggi a tanto volo / o bella Musa, e spira tu quai sensi / e quali fêrsi i cuor allor ch’in Sirio / l’eroe fe’ sua comparsa…”). Il tutto espresso nell’involucro di una lingua modulata con orecchio assoluto su quella dell’epica classica ma in veste italica. Quella lingua poetica delle traduzioni dai classici, codificata fin dal Cinquecento, che per noi lettori italiani, prodotti di una scuola ancora resistente, semplicemente è quella di Omero e Virgilio.

Ed è su questa rivendicazione di inattualità che si chiude Dalla cripta. Nella traduzione del libro XXIV dell’Iliade, la lingua alta, venata di arcaismi, restituisce il senso della grandezza di Omero e della sua distanza da noi. Sospinti dagli endecasillabi, vediamo sfilare, nell’Omero di Mari, l’Eneide di Caro o l’Iliade di Monti: “E Priamo disse allora in tuon di prece: / il padre, o Achille che simigli i Numi, / il padre tuo rimembra, che anziano / qual pur son io di ria vecchiezza ei sosta / sul tetro limitare…”. Nella nota che introduce l’Atleide Mari rileva l’“assoluta inutilità dell’intera operazione” e la “scientifica pervicacia con cui l’autore, pel tramite d’essa, dissipava la propria vita o meglio non viveva”: noi non possiamo che ringraziarlo di aver sacrificato la vita a tale scrittura.

prosperiv@uniss.it

V. Prosperi insegna filologia classica all’Università di Sassari