Ombre e passaggi tra Nervia e Roja

un reportage narrativo di Francesco Migliaccio

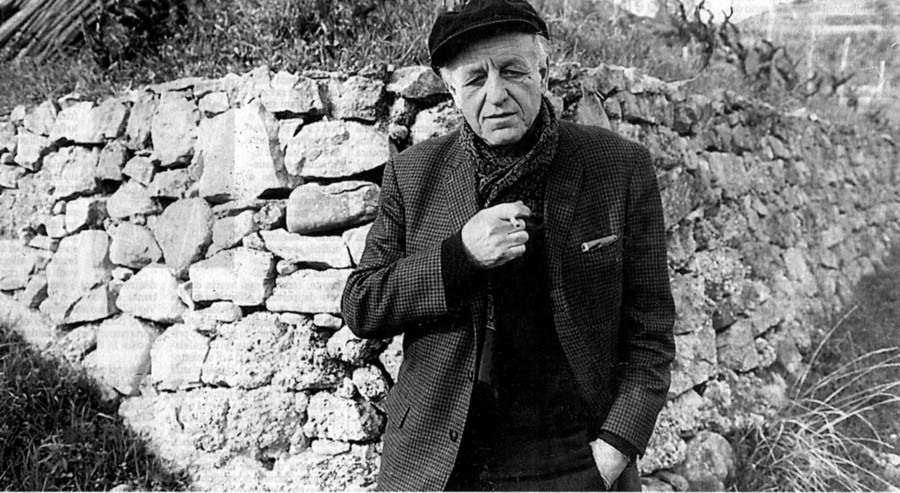

Francesco Biamonti (San Biagio della Cima 1928-2001) è stato uno scrittore profondamente legato alla storia e ai paesaggi dell’entroterra di Ventimiglia, ma anche al desiderio di altrove e al cosmopolitismo. “Sulle tracce di Francesco Biamonti” è un progetto nato nel novantesimo della sua nascita con lo scopo di coinvolgere alcuni artisti nella realizzazione di opere originali partendo dai suoi libri e dai luoghi che li hanno ispirati. Proponiamo qui un estratto del reportage Ombre e passaggi fra Nervia e Roya, di Francesco Migliaccio.

Posso confidare, a chi ascolta, la via che sale ad Apricale. Il viandante che abbia raggiunto l’estrema Liguria di occidente, e sia alla stazione di Bordighera o sul lungomare di Ventimiglia, esplori la costa alla ricerca della foce del Nervia; da lì risalga a monte verso l’autostrada sospesa in cielo. Dopo aver superato i piloni, la via prosegue per Camporosso: sfiora un benzinaio e un centro polivalente, aggira il cuore antico di caruggi, accosta un cimitero fra le serre. Ecco le immagini si legano in forma di racconto. Prosegue la strada sino a Dolceacqua dei vigneti, ancora costeggia il torrente Nervia e nel serpeggiare dell’asfalto compaiono ruderi, un antico sistema di canali per l’acqua, uno scheletro in cemento armato. Al di là della curva emerge lontana Isolabona dal castello diroccato. Dopo il bar all’angolo c’è un ponte sul torrente: il viandante lo oltrepassa e prosegue verso Apricale. Intendo il racconto, dai canti epici alle guide turistiche, come una composizione pratica di riferimenti e informazioni, un prontuario per orientarsi e agire in un mondo.

Salivo un pomeriggio ad Apricale. Il paese era in rilievo contro il cielo, le case arroccate si stringevano accerchiate dal verde delle colline. Le persiane erano occhi, pareva che Apricale si voltasse stanco come una vecchia bestia accigliata. Una viaggiatrice è discesa da una Mini rossa, ha scattato una foto all’animale stanco, è rimontata in macchina arricchita di belle parvenze. Accanto a me gli ulivi alzavano rami spogli come scheletri slavati, o braccia scarne d’argento coronate da edera soffocante. Erano ancora vivi, perché dal tronco emergevano ramoscelli e foglie. Lungo il ciglio si accumulavano tegole rotte, una lattina di Fanta bianca stinta dal sole, una tanica lacerata. Poco oltre, blocchi di cemento stringevano la strada: proteggevano un tratto franato, il guardrail piegava verso il fondovalle. Brani di asfalto erano divelti come zolle di terra, sospesi in equilibrio precario. Fra i frantumi cresceva un lentisco. Nel dirupo, giù verso il torrente Merdanzo, ginestre e cespugli di cisti coloravano le pietre di giallo e ciclamino. In alto brillavano al sole terrazze cadenti fra ulivi fulminati dalla dimenticanza: ho visto un rudere morto sorretto dalle membra dalla vegetazione. “In questo mondo frana tutto”, lamenta un personaggio di Le parole la notte, l’ultimo romanzo di Francesco Biamonti. Dentro il paesaggio di suggestioni pulsa un dissesto di frane. E in un altro dialogo leggo: “Mi domando a chi toccherà l’ultima parola: ai roveti? – Nell’arido trionfano le ginestre spinose. Formano un bel tappeto. Poi ancora qualche incendio, e buona notte!”

Arranca esile il Merdanzo, affluente fangoso e denso del Nervia, e divide il mondo in due: dalla parte di Apricale; dalla parte della casa rosa. “Aprico”, nell’italiano dei poeti, è il versante in luce: Apricale, esposto a sud, riceve i raggi del sole dal mattino sino a sera. Dal suo lato crescono l’ulivo, il lentisco e arbusti ariosi che sanno di aria marina. La casa rosa sorge invece sul versante esposto a nord, l’opaco: terra scura di lecci, qualche castagno, ghiande e funghi. Per raggiungere la casa si prende un sentiero che scende fra ulivi coperti di licheni, s’appoggia al ponte a schiena d’asino e s’addentra nel bosco d’ombre. Vista da Apricale, la casa rosa sembra un avamposto sottratto alla giungla impervia: attorno all’abitazione s’apre un cerchio rado di coltivi digradanti, assediati dal verde. Altre case – ormai dirute, sommerse dal bosco – lasciano intravedere un pezzo di tetto, un accenno di facciata sopra un tratto eroso di fascia. Quando scruto questa foresta immagino le terrazze e i muretti a secco sepolti come templi antichi, cattedrali di civiltà lontane.

Nei miei giorni alla casa rosa – era di maggio – avevo con me Le parole la notte. Il protagonista Leonardo vive sotto la rupe di Beragna, in una “fossa opaca” dove il sole scompare prima: “La rupe di Beragna si oscurava nella porpora, negli ulivi cadevano le ombre”. Leonardo vive anch’egli dalla parte dell’opaco: “Non vedi la luce, laggiù verso il mare? E qui è già buio”, sospira. Fra novembre e febbraio, alla casa rosa, il sole gira dietro l’altura e non si presenta alla vista degli abitanti. “Scese l’ombra pomeridiana, definitiva. Soltanto d’estate il sole tornava, ricompariva a nord della rupe”, racconta il narratore. Leggere il romanzo alla casa rosa era un tentativo di interpretarlo dall’interno, come se il paesaggio evocato dalle parole non fosse solo emergenza d’una pagina, ma ambiente a me circostante.

Di notte ero l’ultimo sveglio nella casa. La luce sul terrazzo era accesa e, lo sapevamo, il brillio caldo nel buio del bosco era scrutato dai pochi abitanti del paese. In casa tutti riposavano, io ero in compagnia delle due gatte e nel silenzio trascrivevo brani da Le parole la notte. Perché trascrivere? Un aforisma di Walter Benjamin, Cineserie, da tempo ritorna ai pensieri: “La forza di una strada è diversa a seconda che uno la percorra a piedi o la sorvoli in aeroplano. Così anche la forza di un testo è diversa a seconda che uno lo legga o lo trascriva. Chi vola vede soltanto come la strada si snoda nel paesaggio, ai suoi occhi essa procede secondo le medesime leggi del terreno circostante. Solo chi percorre la strada ne avverte il dominio […]. Così, solo il testo ricopiato comanda all’anima di chi gli si dedica, mentre il semplice lettore non conoscerà mai nuove vedute del suo spirito quali il testo, questa strada tracciata nella sempre più fitta boscaglia interiore, riesce ad aprire: perché il lettore obbedisce al moto del suo io nel libero spazio aereo delle fantasticherie, e invece il copista si assoggetta al suo comando. La pratica cinese del ricopiare i libri era perciò garanzia incomparabile di cultura letteraria, e la trascrizione una chiave per penetrare gli enigmi della Cina”. Se di pomeriggio perlustravo sentieri, di sera, trascrivendo, passeggiavo fra Le parole la notte.

Oltre la casa rosa il sentiero prosegue nel bosco, porta alle case e agli orti dei vicini che non sono più. Un pomeriggio ho raggiunto la fonte ad arco di pietra e ho camminato lungo il sentiero smosso dal muso di cinghiali in cerca di radici. C’era una piccola casa senza pavimento, il cancelletto appena aperto, tegole erano disperse a terra e una cisterna d’acqua era piena fino all’orlo. Il percorso era in piano, ma le caviglie sentivano l’inclinazione laterale che tirava giù e il piede resisteva pestando obliquo il sentiero; qui l’erosione cancella la via e smussa le fasce. Ho trovato cinque bossoli di plastica rossi e verdi, qualcuno aveva tagliato rovi e giovani alberi di recente. Avanti, dove il sentiero s’interrompeva, i cacciatori avevano disegnato vie alternative lungo le fasce sottane e soprane. La pista conduceva a un rio sottilissimo, affluente del Merdanzo, che s’allargava in una pozza d’acqua attorniata da ciliegi selvatici e da un fico. Dall’alto un rivolo si tuffava da una lastra di pietra. Tutto intorno era folto e oscuro, ostile al passo. Ho visto in penombra scalini in pietra che invitavano a proseguire, ma il varco era ormai ostruito da un groviglio di rovi protesi. Con le cesoie in mano mi sono inoltrato nella boscaglia, mentre il versante piegava leggero verso nord e accoglieva un’ampia porzione di cielo d’oriente. S’è aperto ai miei occhi un uliveto fiorito toccato dal sole delle mattine. Una piccola abitazione conservava al piano terra le reti per la raccolta. Le olive, qui, cadono al suolo da decenni nell’indifferenza degli uomini, gli uccelli nidificano fra tini in disuso.

Dalla casa rosa mi interrogavo su questo romanzo dove le parole emergono dal fondo delle ombre, della notte. In un intervento in omaggio a Italo Calvino, Biamonti scriveva: “Dall’opaco si vedono crinali che tremano a contatto della cupola del cielo, scossi da un blu denso e luminoso. Ma le terre del pendio volgono le spalle al sole, sconfortate. I raggi scendono dai picchi senza toccarle. Terre in perpetuo desiderio. Nell’opaco il giorno finisce presto”. Le parole di Biamonti rievocano Dall’opaco, uno dei rari testi autobiografici di Calvino. In Dall’opaco la reminiscenza del paesaggio d’infanzia dischiude un’analisi di sé e della scrittura: “D’int ubagu, dal fondo dell’opaco io scrivo, ricostruendo la mappa di un aprico che è solo un inverificabile assioma per i calcoli della memoria, il luogo geometrico dell’io, di un me stesso di cui il me stesso ha bisogno per sapersi me stesso”. In questa conclusione la scrittura dalle linee nette, cristallina e leggera, cosciente – la scrittura aprica di Calvino – confessa la sua origine: il fondo oscuro e inconscio, il versante opaco dell’universo e della mente. Ho compreso davvero le note di Biamonti e le riflessioni di Calvino quando, un pomeriggio, dalla casa rosa ho preso il sentiero che sale su a Perinaldo, paese in cima alla cresta che ci sovrasta.

Dopo il ponte sul Merdanzo una via attraversa il vecchio bosco e sbocca fra le prime fasce coltivate sotto Perinaldo. Dopo una salita ripida sono arrivato in paese all’ombra di caruggi dove si intravedono dipinti dedicati alla dinastia dei Cassini di Perinaldo. Ho raggiunto la piazza centrale e mi sono seduto davanti alla chiesa di San Nicolò. La facciata era slavata, incrostata forse di vento salino, anche gli affreschi erano colati giù; restavano macchie di umidità sulle pareti rabberciate. Il campanile d’un rosa fiacco puntava al cielo carico di nubi e un topo scalava la gradinata d’ingresso. Stavo bene a Perinaldo, paese che vive senza l’ansia di affascinare chi passa. La piazza del paese – agglomerato di case in fila sulla cresta – si sporgeva a nord e a sud quasi fosse una lunga, stretta terrazza. Da un lato, di fronte al tempio, la balaustra s’apriva sul mare, distesa di luce nel giorno di pioggia. Le colline tracciavano linee nette, l’occhio seguiva il reticolo delle strade e l’area dei campi, una chiesa sorgeva vicina; in fondo brillava Bordighera fra i piloni dell’autostrada. Ma dalla parte opposta della piazza, oltre il porticato del municipio, ho posato lo sguardo sull’entroterra di colline scure e boscose. In fondo, avvinghiato in alto, vedevo il nero, inquietante paese di Baiardo avvolto fra le brume. Perinaldo è un osservatorio sulle apparenze dell’aprico e dell’opaco.

Nel 1625 nacque a Perinaldo Giovanni Domenico Cassini, astronomo, matematico e cartografo tanto illustre da essere nominato direttore dell’osservatorio di Parigi, era il tempo di Luigi XIV. Scrive Farinelli, filosofo della geografia: “Nel 1669 il Colbert, potentissimo primo ministro del Re Sole, aveva incaricato Giandomenico Cassini del comando delle grandi operazioni di rilevamento astronomico-geodetico necessarie alla ridefinizione in senso geometrico (cioè spaziale) del territorio francese”. Lo spazio, per Farinelli, è il piano cartografico dove il mondo è ridotto a una continuità bidimensionale, omogenea e misurabile. Grazie a Cassini, e per la prima volta nella nostra era, uno stato nazionale compone un’immagine cartografica di sé: “Perciò, per stabilire con precisione la Carta generale di Francia egli propone la generalizzazione dello stesso metodo impiegato per la “descrizione” del meridiano di Parigi: formare per tutta l’ampiezza del regno dei triangoli, l’un l’altro collegati per mezzo di oggetti rilevati successivamente, l’uno partendo dall’altro”. Secondo Farinelli, la “logica cartografica” è il fondamento degli approcci – teorici e politici – peculiari alla modernità. Immagino l’infanzia di Cassini risolversi in scorribande rumorose fra un limite e l’altro della piazza: forse allora lo sguardo s’abituò a vedere il mondo dall’alto e in astratto, come su una mappa.

Solo sulla mappa come proiezione piana del mondo è possibile tracciare linee rette, dunque confini precisi. Per questo la logica cartografica è la matrice dello stato nazionale dotato di unità territoriale. Anche Italo Calvino, erede della tradizione moderna, vede il mondo come “mappa” di luminose linee geometriche: “Comincerò allora col dire che il mondo è composto di linee spezzate e oblique, con segmenti che tendono a sporgere fuori dagli angoli d’ogni gradino, come fanno le agavi che crescono spesso sul ciglio”. Eppure il narratore è cosciente d’essere ormai sprofondato nell’opaco, sa che la proiezione dello spazio è una congettura, “un inverificabile assioma” secreto da una condizione di disordine. In Calvino la logica cartografica persiste seppur in frantumi: non è più possibile descrivere il mondo in modo omogeneo, unitario e continuo, ma soltanto per piccole, frammentarie porzioni di luce sospese su grovigli inestricabili.

Certo la letteratura – intesa come aggregazione poetica di immagini, modelli del mondo, sensazioni e racconti – non è un discorso teorico sulle cose che sono. Essa è piuttosto un amalgama di figure che conservano sensi molteplici, indiretti, a volte nascosti. Allora luce e ombra sono emblemi, ovvero tratti di una composizione allegorica. La figura del sole, astro bruciante di fuoco, s’espande e si contrae fra le pagine di Le parole la notte. Quando Leonardo descrive i suoi ulivi, il sole appare in una gloria di fiamme: “Stasera erano un incendio, – disse Leonardo. Rivedeva i rami lambiti dal fuoco e da un azzurro combusto. Tra l’erba sembrava sparsa la brace”. Alla fine Leonardo porta le ceneri di Corbières, ufficiale francese durante la guerra, in un solitario cimitero di montagna. Egli è accompagnato da due donne che spiccano nel paesaggio: “Le loro carni splendevano. Profili severi sotto le ciocche raccolte, covavano la cenere con gli occhi, una inginocchiata e l’altra accovacciata: cenere e corpi tremavano nel sole”. Il disco solare, il calore del fuoco e i suoi resti cinerei alludono al passaggio dell’uomo sul mondo, al finire delle creature in un tramonto di malinconia.

Sant’Antonio Abate, santo di fuochi e animali selvaggi, è il patrono di Apricale. Nell’oratorio di San Bartolomeo, tempio scarno e raccolto, è conservato un dipinto di Antonio orante con bestie selvatiche accoccolate ai piedi. Di fronte al coro di legno addossato alle pareti pensavo ai riti del fuoco che ancora, in certi angoli di Italia, si adempiono nel nome di Sant’Antonio. Un pomeriggio Mario Cassini mi ha accennato ai falò di Apricale. Era da poco disceso dal bosco carico d’una sporta di galletti, fra i funghi arancioni aveva trovato anche un porcino. Ha raccontato Mario che ogni Natale in paese esiste l’usanza di accendere un fuoco notturno. “Alcuni fanno derivare il fuoco di Natale dai riti del solstizio d’inverno. La leggenda vuole che agli antichi, vedendo le giornate accorciarsi a dicembre, veniva la paura di cadere nel buio. Allora si accendevano i fuochi, il giorno era corto ma il fuoco intenso. Siccome si faceva il 21 dicembre, poi è stato collegato alla nascita di Gesù e allora è diventato u feu del bambin che si accendeva alla vigilia di Natale e rimaneva vivo tutta la notte”. Si celebra poi in paese una “festa del Signore”, quando ogni abitante riempie di olio gusci vuoti di lumache e vi ripone un filo di lana infiammato. Di notte le fiammelle sono portate in processione, o appese alle finestre.

In Le parole la notte Leonardo e il pittore suo amico s’aggirano in un piccolo paese dell’entroterra montuoso: “Camminarono tra disfatti portali, ardesie con segni antichi: il trigramma ihs e la rosa a sei punte, o rosa dei pastori, segno distintivo delle maestranze lapicide di Cenòva”. Anche io ho osservato antichi segni incisi nella pietra delle chiese o sopra gli ingressi di abitazioni secolari. A Rocchetta Nervina, in Val Nervia, ho ritrovato il trigramma – emblema del salvatore – avvolto in una spira circolare; nella cripta del duomo di Ventimiglia, invece, ho visto la rosa a sei punte, forse un arcano simbolo solare. Un sole con raggi arcuati e vibranti appare scolpito sulla lastra sotto il portale della chiesa di Lavina, vicino a Cenòva. Vi è una relazione fra il sole e le rose? “Una rosa bianca rifletteva la sera, si tingeva blandamente d’azzurro. Il rosaio cresceva sul bordo sotto la croce di legno dove la strada si divideva”. Si potrebbe credere che il romanzo sia l’occasione per architettare un sistema di simboli carichi di aura sacra; eppure il mondo è stato abbandonato dagli dei. Un drappello di disperati nella notte s’aggira alla ricerca del confine: “Se cercate il confine, è più in là nell’altra valle. – Non possiamo restare? Siamo stanchi. – Finché volete. Gli ulivi sono fatti per proteggere. – Gli ulivi non sono Dio, – l’altro disse. – Non sono Dio, d’accordo, ma è quanto qui c’è di meglio, – disse Leonardo”. Se nel mondo disastrato non si dà trascendenza, i simboli non sono cristalli assoluti, o archetipi essenziali. Piuttosto si muovono, scorrono via e cambiano posizione. La rosa s’associa alle parvenze femminili (“Vairara non gli piaceva; ma gli piacevano le sue donne: una era come una rosa bianca e l’altra come una rosa scura”); la rosa è fugace stimolo a ricordare (“Mi dispiace che impallidisca il ricordo delle rose. Ma impallidire è il destino dei ricordi. Ora le rimarrà quello del raggio d’oro nel lentisco”). La rosa, ancora, è sogno utopico di un passato mai realizzato, come nel dialogo fra Corbières e Leonardo: “Sono contento di conoscerla. Vorrei notizie del suo paese. Potrei dirle che l’ho amato e che lo ricordo ancora pieno di rose. – Quando c’è stato? – Nel ’45. – Nel dopoguerra? – Possiamo anche dire così. Sono venuto a conquistarlo, o a liberarlo, se preferisce. – Credo che non sia più come lo ricorda. – Certamente no. Nulla in Europa è più come allora. Era un’Europa carica di rovine. Ero sottotenente e al suo paese mi sono trovato bene. Argela. Noi l’avevamo già chiamato Argèle-Les-Rosiers”. Non il romanzo è al servizio dei simboli, ma i simboli sono dominati dal movimento narrativo. Si muovono come certe immagini pittoriche che appaiono all’occhio vibrando: “Un soffio impetuoso riempì la campagna, lei si strinse nella sua veste”.

La parvenza del sole colora Le parole la notte di luce crepuscolare: “A poco a poco il tramonto prendeva rilievo, si alzava e si impossessava del mare con le sue schegge dorate”. La scrittura modula le variazioni d’un tramonto d’inverno quando l’astro “scendeva dietro una roccia e le rondini di montagna volavano sempre più basso. Intorno alla roccia il cielo ardeva. Ma a poco a poco, a gruppi, i pini sparivano nella luce che si faceva scialba”. A poco a poco i fenomeni trascorrono stimolando visioni lievi di lento cangiamento. “Il sole si era abbassato. Sul mare la luce serrava un cielo che componeva a poco a poco un’immagine del morire”. Il tramonto, come la morte, è una soglia: un vago e indistinto margine di transizione. Le movenze del crepuscolo sfuggono al pensiero cartografico, s’inceppa la logica della linea netta che separa: “il sole moriva sfiorando pareti ombreggiate”. La scrittura corrode qui l’opposizione fra luce e ombra, fra aprico e opaco. Pensa Leonardo: “Vi sono due Ligurie, […] una costiera, con traffici di droga, invasa e massacrata dalle costruzioni, e una di montagna, una sorta di Castiglia ancora austera; io sto sul confine”. Il confine di Leonardo è una soglia, o una frontiera dove i dualismi cedono alle variazioni di atmosfera, alle transizioni di colore. La parola insegna le forme dell’attraversamento.

Una sera di maggio raggiungevamo la casa rosa nell’ultima luce. Il sole era già scivolato oltre la cresta, ma i suoi ultimi raggi si rompevano contro le nuvole in alto e spargevano riflessi rosa sul nostro mondo. Ero sul ponte a schiena d’asino, fra l’aprico e l’opaco: tutti i colori – il verde scuro delle foglie di leccio, il verde schiarito dell’erba, il debole grigio delle pietre – assumevano una luminescenza rosata. Al crepuscolo si stava tutti in una mescolanza di luci e ombre. Eugenio il pittore afferma: “Cosa credete che sia il Mediterraneo: mi interessa solo la sua luce, non ciò che rivela dove s’infrange”. Leonardo dubita delle parole dell’amico e si domanda “perché […] separava le cose dalla luce. Le considerava già morte? “Non ci vedo chiaro”. Poi pensò che forse Eugenio cercava un rifugio al di là dell’ombra, o si era messo per una strada avara”. Se Leonardo non vede chiaro, Eugenio “forse, abbagliato, non aveva visto niente”. S’acceca chi aspira a cogliere la luce pura, o l’ombra essenziale. Il narratore vede come Leonardo: in chiaroscuro. “Una donna cuciva sulla soglia, due ragazzi giocavano sulla piazza, accostati a un’ombra luminosa”. Anche noi quella sera, ad Apricale, abbiamo visto ombre luminose.

Durante le trascrizioni notturne raggruppavo le frasi per analogie figurative. Gruppi di citazioni riguardavano “la luce”, altri “fiori e rose” o “ulivi”, altri ancora “il tramonto” e i silenziosi “passaggi” dei migranti. Sul foglio m’apparivano grappoli simbolici, o tematici, forse i materiali originari che compongono il romanzo. Ogni grappolo – penso alle “rose”, al “fuoco” o agli “ulivi” – contiene plurime valenze di significato. Tuttavia questa molteplicità di sensi non è connaturata ai simboli, ma scaturisce dalla composizione della pagina, o del capitolo. Le figure transitano nel fluire della scrittura perché sono montate secondo variazione, quasi fossero temi musicali in una sinfonia. Forse la trama di Le parole la notte – qualcuno ha sparato a Leonardo e il nostro eroe indaga sulle ragioni – è un pentagramma su cui adagiare movimenti simbolici aggregati in soluzioni compositive sempre nuove.

“Spesso alla sera, durante la degenza, aveva pensato al vento che precede la notte, dopo che il giorno con un piccolo scarto di luce, più spoglia o più velata, ha annunciato la fine”. Così inizia Le parole la notte. Il professore francese commenta una sera: “– Quando il sole scompare nel mare, salgono folate d’aria”. È il vento del Corno inglese di Montale: «il vento che nasce e muore / nell’ora che lenta s’annera / suonasse te pure stasera / scordato strumento / cuore». Negli Ossi di seppia la natura risuona («Il vento che stasera suona attento / – ricorda un forte scotere di lame – / gli strumenti dei fitti alberi…»), ma il cuore del poeta mal s’accorda, la voce incespica. Nel romanzo la musica sgorga in una natura livida di tragedie: “Si sentiva l’aria passare e il canto sommesso di una capinera. Cantava in un cespuglio di lentisco su un negro pugnalato”. Non soltanto la storia degli uomini disegna una catena di delitti, l’intero universo è guasto e irredento: “– Piuttosto che alla luce, – disse Leonardo, – pensiamo a quelle rose nella salita, con tutte quelle malattie. – C’era un filare prima del cancello: rose bianche fin sotto all’angelo dalle mani corrose. – Possiamo mettere qualche pianta più forte. – Ma se si ammalano persino i roveti, – disse Lorenzo. – Oggi ci sono mali da cui nessuna pianta si salva”. Eppure persiste un canto nonostante la buia rovina che avanza – le pagine che sfogliavo erano la testimonianza di una resilienza. “Anche a occidente era sparito ogni fuoco, ogni azzurro; le catene marine s’erano ammantate di stelle”: ne Le parole la notte la scrittura è un brillio siderale contro la volta oscura del tempo che ci è toccato in sorte. Come pronunciare parole di canto nella notte più nera?

Una possibilità di canto s’apre nel rarefarsi dei suoni e delle parole: “Aveva ascoltato anche la musica, il Quatuor pour la fin du temps. Non era molto diversa dal canto del tordo che, sere prima, aveva intonato la liturgia del tramonto. La stessa doppia voce, lo stesso calmo andamento, e le rive di silenzio. Un violino rispondeva alle invocazioni di un pianoforte e se ne andava sempre più in alto, lontano dalla terra”. Nel tramonto il canto si solleva leggero ed è quasi niente. Anche la scrittura è una procedura di assottigliamento: le parole lavorano contro l’eloquenza, per sottrazione, sino a diradarsi in forma gassosa. “Saliva dai dirupi un odore di lentischi, di elicrisi, il mare, ancora illune, era solo un soffio”. Forse la lingua del narratore è un incantesimo che disperde il mondo come in sogno: “Veniva sera, il mare si disperdeva nel cielo”. La rarefazione della lingua, la via di Biamonti, è un avvicinamento attento alle “rive di silenzio”.

Si potrebbe credere che la risalita al silenzio sia un’ascesi verso l’indicibile, o una fascinazione per il nulla: “Se ne andò solo. Silenzio. Svaniva tutto, in una sorta di stanchezza”. Tuttavia per me – esploravo quel maggio sentieri di frontiera – il rinvenimento di una lingua sottile, abile a sconfinare nel silenzio, era una soluzione concreta, dettata da esigenze pratiche. Quasi una tattica adatta ai miei scopi. “C’è un silenzio vivo. Non ti intimidisce?”, chiede Leonardo al pittore. A sera guardavo le scarpe intrise di terra, la mappa sopra il tavolo della casa rosa, e ripensavo alla vitalità del silenzio.

Di pomeriggio andavo alla ricerca di testimonianze e memorie fra gli abitanti di Rocchetta Nervina e Libre. Da tempo m’affascina quel sentiero fra Italia e Francia, fra val Nervia e val Roja, che connette i due paesi. Ne parla anche Leonardo: “Rocchetta, paese dei contrabbandieri. Mettevano bianchi mantelli, per sembrare dei frati. Allora sui sentieri non correva la morte”. Mentre andavo in giro a raccogliere le storie del sentiero, avvertivo il dominio de Le parole la notte. Lo stile di Biamonti era influenza e insegnamento. “ – Se tu dovessi dipingere, – chiese Eugenio, – dove ti attaccheresti? – Dove c’è più silenzio”. Se mi avvicino al limite del silenzio, posso ascoltare meglio le parole degli altri, posso scavare nella scrittura spazi bianchi che accolgano le voci di fuori. È questa la prima ragione del silenzio.

Esiste anche un’altra, e più nascosta, virtù del silenzio. Nell’uso del linguaggio il vuoto di parole non è soltanto sfondo, o mera pausa fra suoni. Accade a volte che il significato di una frase non emerga dal detto, ma si acquatti nel silenzio che attornia: il senso ultimo sta in quel che non scrivo, che devo non scrivere. Quando l’essenziale è celato in un gioco di allusioni, lo svelamento è prova per un orecchio attento e scaltrito. “Questo mondo va lasciato andare in rovina, oppure va difeso senza che nessuno se ne accorga, in gran segreto”, sentenzia Corbières in una discussione notturna. Se nel nostro tempo domina la luce abbagliante dello spettacolo e dell’informazione, è saggio escogitare una scrittura che sia segreto. L’interpretazione sarà tecnica del decrittare.

Dalla casa rosa immaginavo una lingua vicina al margine del silenzio. Nell’ombra la brace brucia clandestina, non del tutto incenerita ancora. “Un tordo solista aveva attaccato la liturgia del tramonto. Su un ulivo più alto, fuori del tiro del fucile. L’andamento era calmo, con ghirigori di luce e note nascoste”.

Il testo è stato prodotto nell’ambito del progetto “Sulle tracce di Francesco Biamonti: percorsi creativi tra San Biagio della Cima e le cinque valli del Ponente Ligure” realizzato a cura del Centro di Cooperazione Culturale, in collaborazione con l’Unione Culturale Franco Antonicelli, la Fondazione Dravelli, e gli Amici di Francesco Biamonti, con il sostegno della Compagnia di San Paolo – nell’ambito del “Bando Polo del ’900” destinato ad azioni che promuovono il dialogo tra ’900 e contemporaneità usando la partecipazione culturale come leva di innovazione civica – e della Fondazione Carige.